お久しぶりです。岡本です。

今回は11月16,17日に行われた後期院試について書こうと思います。

今年も去年と同じく受験生は深沢君と大畠さんの2人。しかも僕らと同じ学科から。

その他共通点が結構あったことから工藤と僕で1人ずつお世話係的な役回りをすることになりました。

半月ぐらい前から2日目の面接?の準備をするために研究室に来てもらい、去年こんなことあったなーと思いながらアドバイスしたりしてました。

2人とも英語に関してはまぁまぁできたらしくあとは面接。

時間は

深沢君→9:40~10:00

大畠さん→11:10~11:30

だったと思います。(間違ってる気がする...)

深沢君は開始時間が早い関係で当日練習ができず、みんなが来たときには始まっていていつの間にか終わってました。(けっして手抜きじゃないよ)(左端に誰かが登校してきた姿がみえるなーだれだろうー)

勝利のピース。という意味で解釈しておきましょう。

大畠さんに関しては10:00ぐらいにきて当日練習。

断じてお辞儀をしているわけではない。

その後、時間になり大畠さんは会場へ、僕と増子さんは院試お疲れ様会&ソフトボール優勝おめでとう会のケーキを買いに。

今回はチーズケーキ希望者が多かったことからチーズケーキのホールを購入してみました。

伊藤さんに切ってもらい、準備完了!

いつもの通り、なべさんに一言もらい

おいしく食べました。

そんなこんなで後期院試は終了~

2人とも、いろいろ大変だったと思うけどご苦労様でした。また、会えることを楽しみにしています。

なべさんも朝からご苦労様でした。

おしまい

M1 おかもと

院試おつかれー

2015年11月18日 (水)

2015年秋の院生会ソフトボール大会でも優勝した件

2015年11月16日 (月)

こんにちは,工藤です.

金曜日に毎年恒例の院生会ソフトボール大会が行われました.

先週は旧遺生研主催で,今週は院生会主催のソフトボール大会です.

元々今回の大会は10/2を予定していたのですが,台風や就職セミナーなどで何度も延期し,

金曜日にようやく開催することができました.当日雨で中止にならず本当に良かったです...

さてさて,我らなべ研は一回戦からの登場です.

今までくじ運が良すぎて二回戦のシードからの登場が多く,負けると一回しか試合ができないという事態になっちゃうんですよね.幸先いいです!!

今回はメンバーの都合上,野々山くん(のの)を助っ人に呼びました.

一回戦

VS水野研

事前に研究室の人に聞いてみましたが,前回の院生会では反対のブロックだったこともあり誰も水野研のメンバーを知らないという...経験者いないといいなと思いつつも会場へ

参加人数が多いので一試合最大30分までという短期決戦のルールでした.

そのため,ほとんどの試合が2回裏まででとなるので先制してそのまま逃げ切りたいところ.

ここで鈴村選手 ジャンケンで負ける

しかし先制されなければいいんだと言わんばかりのショートとファーストの連携で,1点取られただけでした.

ののとゆうたろうの経験者コンビはさすがですね!

よく分かりませんがM1梶野さんもノリノリです!

二回戦

VS高橋研(宇宙)

今回もM1の岡本くんが投げています.

なべ研の名投手です.

そして午後からはなべ研の主戦力の岩本さんも参戦です!

どちらもやる気に満ち溢れてますねー頼もしい!

結果は7-2で勝利.やっぱ岩本さんがいると違いますね!

岩本さん,のの,岡本,ゆうたろうの強打者と,新たに研究性として加わったチョウさんが2ベースヒットを何度も打ってくれました.チョウさんはルールを知らないながらも,戦闘民族サイヤ人のように試合中に進化していき頼もしかったです.

この試合の後は増子さんが体調不良で出れなくなったので,

新たな助っ人オオムラ君を呼び,用事を済ませた佐藤君も参戦しました.

オオムラ君の守備位置はセンターでしたが,守備範囲の広さは頭一つ抜けていて心強かったです

準決勝(三回戦)

西谷研(カメラは増子さんが持っていたので写真は無し)

この試合が一番の山場でした.

というのも,ピッチャー,打者,守備の全てが今まで相手と別次元で経験者も多く体格も違いました.

速球とスローボールの緩急差が大きいピッチャーは初なのでは?(大坪先生は別物として...)

バッターも打った時はほとんどが2ベースヒットで強打者揃いでした.

初回で先制点を許したものの何とか取り返し,その後攻守でどちらのチームもいいところがありましたが

お互い点が取れず時間だけが過ぎていき・・・・・・

結局試合時間の都合により2-2で終わり,ジャンケンで決着となりました.

ここでジャンケン王子こと鈴村選手!リベンジに期待!!

互いのチームから代表者同士でジャンケンをしようとした時に,後期院生会長の辰巳君から

「1回で勝敗を決めるのはつまらないので,5先で勝った方を勝者とします」

"そういう大事なことはもっと早く言ってよ!!"

と心の中で叫びつつ,代表者を募り熱い戦いが始まった.

打線はこんな感じ(間違っていたらすみません)

1.鈴村

2.工藤

3.オオムラ

4.佐藤

5.岡本

勢いにのるために最初は勝っておきたい・・・

両チームがそんなことを思っていたことでしょう第一回戦

結果はなべ研の勝利!!!

さすがジャンケン王子 !決めるとこはきっちり決めてくるね!!

続く二回戦では鈴村選手は負けてしまいましたが,きっちり仕事をこなしてくれました.

お互い身体が温まってきた三回戦

ここまでで全体的にあまり仕事を出来なかったので,僕が立候補しました.

そろそろチームに貢献したい...そんな思いが通じたのかあいこが続き何とか辛勝

続く四回戦でも勝利し,なんと2連勝

五回戦では負けてしまいましたが,ようやくチームに貢献できました!!

なべ研ムードのまま六回戦

助っ人のオオムラ君がジャンケンにも出てくれましたが,負けてしまい相手のペースに...

しかし彼は試合で大活躍しており,彼がいなかったらジャンケンにすらならなかったかも...

七回戦

ここで冷静な佐藤君が登場

普段のさわやかな笑顔はどこへ行ったのか,必要最低限の言葉のみを発し相手を処理して勝ちました.

"もっと嬉しそうな顔をしろよ(笑)"と周囲からもつっこまれています.

なべ研リーチの八回戦

相変わらず冷静な佐藤君

場の盛り上がりとは裏腹に,物静かで冷静な闘志を燃やす佐藤君

いま彼は何を考えているのか.夕飯のこととか考えているかものしれない.

一瞬静かになりジャンケンが始まった.

ここで佐藤君が剣道で培った先読みの能力を使い,勝ってくれました.

ありがとう佐藤君!!

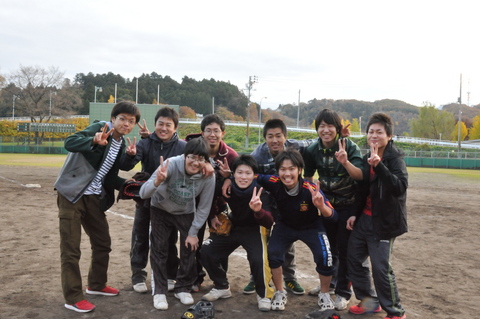

円陣を組み勝利の喜びを分かち合う一同

全体を通してここが一番盛り上がったんじゃないでしょうか(笑)

決勝戦(四回戦)

田村・十川研の合同チーム

夏にあった院生会でここと当たってたんですね,この記事を書く段階になって気づきました.

左にいるのが野々山君で,バッターがオオムラくんです.

オオムラ君はサブローって言われてました.

全打席で2ベースヒットのゆうたろう選手 余裕の表情

よく分かりませんがM1梶野さんもノリノリです!

さっきのジャンケンで力を使い果たしたのか,どこか疲れている様子

体力も限界が近づいてきて,取っては取られの好ゲームでした.

最後のイニングでは相手のピッチャーに疲れが出てきたのか甘いボールが多くなり,

そこを上位打線でボコボコ2ベースを量産して勝利をつかみました!

というわけで,院生会の方では初優勝になりました.

夏の旧遺生研では優勝したので制覇できたのではないでしょうか.

最後にみんなで集合写真を撮りました.

M2の岩本さんが最後のソフトボール大会公式戦となり,優勝できてよかったです.

M1 クドウ

追記

三回戦の相手が間違っていたので,訂正致しました.

西谷研の皆様,大変申し訳ございません.

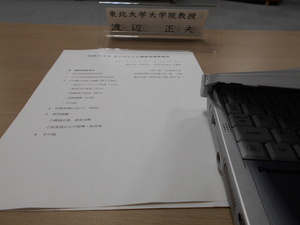

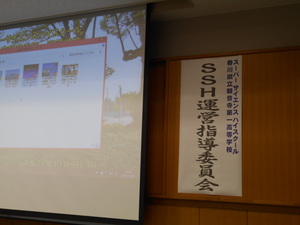

【出前講義】香川県立観音寺第一高等学校・平成27年度第2回SSH運営指導委員会(11/9)

2015年11月 9日 (月)

SSH研究成果報告会に続いて、平成27年度第2回SSH運営指導委員会。5年間のまとめと第2期への戦略会議。戦略会議の部分は、来月の頭がこのSSH申請の〆切とか。なので、機密事項については、お許しください。このHPを見ていて、そんなことを期待されている方もいたのではないかと思いますが。。。もちろん、渡辺が思っていること、しゃべったようなことは、この後に。

科学リテラシー、課題研究、評価方法、国際性育成、地域連携・貢献というのが、この5年間の活動内容。どこのSSH実施校でも行われていることかも知れないですが、いずれの内容も全校体制で1年次から100mダッシュを続けてこられたのではないかと。もちろん、必要に応じて、教育内容を臨機応変に変更などの対応していたのは、先生方の努力の賜物だなと。。。科学者の卵養成講座でも行っていますが、TOEICの試験を導入しているのは、なるほどと。。。渡辺は、英語が苦手でしたので。。。昔でよかったというか、なんというか。。。地域を知る、とても大事なことで。。。その地域になぜ、その産業、文化があるのか、その由来は。となると、昔の歴史をひっくり返して、今までつなげてなかったような事象を串刺しにしてみると、意外なものが見えるのだろうと。 評価は難しいもの。特に教育の評価は、10年単位のあとになって、やっていてよかった、あの教育はそうではなかったと。その意味で近視眼的にならないで、できるだけ、将来に向けて、複雑な問題を領域融合的に解決できる人材が育成されればと。。。評価と言うことになるのか、この教育を受けて大学に進学して、どう活かされているかというようなアンケートをしているのは、よいことだなと。いつもお願いされているSSH運営指導委員として、コメントしていることなので。アクティブラーニング。これは、小松高校で拝見しましたが、。。。確かにおもしろい取組。ただ、物事を聞いて、自分で考えると言うことでは、どうなのか、。。少し考える必要があるのではないか。どこかでも書きましたが、きちんと座って、人の話を聞いて学ぶ。日本人にはとても得意なことだったような気がするのですが、最近は、どうも違うような。。。。改めて、「座る」ということ、「学ぶ」ということを考え直す時期になっているような。全然違う戦略で。。。

評価は難しいもの。特に教育の評価は、10年単位のあとになって、やっていてよかった、あの教育はそうではなかったと。その意味で近視眼的にならないで、できるだけ、将来に向けて、複雑な問題を領域融合的に解決できる人材が育成されればと。。。評価と言うことになるのか、この教育を受けて大学に進学して、どう活かされているかというようなアンケートをしているのは、よいことだなと。いつもお願いされているSSH運営指導委員として、コメントしていることなので。アクティブラーニング。これは、小松高校で拝見しましたが、。。。確かにおもしろい取組。ただ、物事を聞いて、自分で考えると言うことでは、どうなのか、。。少し考える必要があるのではないか。どこかでも書きましたが、きちんと座って、人の話を聞いて学ぶ。日本人にはとても得意なことだったような気がするのですが、最近は、どうも違うような。。。。改めて、「座る」ということ、「学ぶ」ということを考え直す時期になっているような。全然違う戦略で。。。

では、これらを踏まえて、第2期は。。。。4月までお待ち下さい。こうご期待と言うことで。。。ただ、渡辺が普段、思っていることである、考える力、チャレンジングな心、文化・歴史を踏まえたグローバリゼーション、高い志、たくさんの失敗の経験、高い文章力、気合いと根性。。。。気合いと根性は科学的でないと言うこともありますが、最後まで何事もまとめるという意味では、大事だと思いますが。どうでしょうか。。。。 最後になりましたが、今回の発表会、委員会でお世話になりました香川県立観音寺第一高等学校・高井校長先生、SSH担当・猪熊先生、石井先生、上原先生には、たいへんお世話になりました。仙台という遠くからになりますが、次の5年が無事つながることを祈念しております。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の発表会、委員会でお世話になりました香川県立観音寺第一高等学校・高井校長先生、SSH担当・猪熊先生、石井先生、上原先生には、たいへんお世話になりました。仙台という遠くからになりますが、次の5年が無事つながることを祈念しております。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 最近の高校の生物の教科書には「メンデル」という名前がないとか。。。。これは困ったものだなと。植物の遺伝学をやっているものとしては。。。どうすればよいのか。。。

【出前講義】香川県立観音寺第一高等学校・SSH研究成果報告会(11/9)

2015年11月 9日 (月)

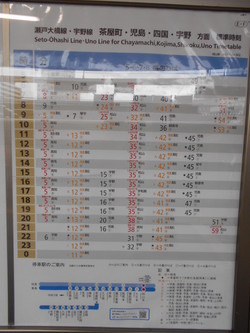

今回の北陸遠征(小松高校、中海小学校、丸内中学校、芦城小学校、犬丸小学校)に続いては、香川県立観音寺第一高等学校のSSH。小松では、なんとか天気は持ちこたえましたが、瀬戸大橋を渡るときには雲というか、霞というか、。。最近は、パソコンをしていることが多いので外を見ないのですが、ちょっと気になってみてみると。こんな瀬戸内を見るのも久しぶりだなと。11月にしては、気温が高いので、というのもあるのかなと。写真を撮りわすれたのが、失敗ですが。

6月に出前講義で来て以来ですが、今回のSSH研究成果報告会は、最終年度の発表と言うことで、発表会は全校で、体育館で実施。様々なところへいったり、体験したこと、それも特に、科学に関連したこと。Spring 8にも行かれていたようです。渡辺自身は、構造生物学に興味はあってもやることはなく、まだ、見たことがないのですが。。。あと、近くの天文台か何かにも。星空がきれいといっていましたが、観音寺でも十分夜の星はきれいなのではと。というか、身の回りの自然をしっかり観察してほしいものだと。

6月に出前講義で来て以来ですが、今回のSSH研究成果報告会は、最終年度の発表と言うことで、発表会は全校で、体育館で実施。様々なところへいったり、体験したこと、それも特に、科学に関連したこと。Spring 8にも行かれていたようです。渡辺自身は、構造生物学に興味はあってもやることはなく、まだ、見たことがないのですが。。。あと、近くの天文台か何かにも。星空がきれいといっていましたが、観音寺でも十分夜の星はきれいなのではと。というか、身の回りの自然をしっかり観察してほしいものだと。 母校の先輩が活躍しているところに訪問するというのは、よいことではないかと。お迎えする側もうれしいですし、ある種のロールモデルとして、考えることもできるでしょうから。そうしたことが少しでも多くなればと。

母校の先輩が活躍しているところに訪問するというのは、よいことではないかと。お迎えする側もうれしいですし、ある種のロールモデルとして、考えることもできるでしょうから。そうしたことが少しでも多くなればと。

課題研究を代表して、昨年のSSHの大会で表彰されたもの。サッカーJ1のdata解析。かなり、big dataに近いもので、なかなかおもしろいものだなと。ただ、数字だけを見ていて、実際のプレーを見たら、違った発想ができるのだろうと。。。ここで全体発表が終わり、講評を運営指導委員をされている東京大の松田先生から。先のゴールとシュートの関係に結びつけて、SSHというチャンスをいかに戦略を持ってシュートという「果実」に結びつけるのか。もちろん、目先の果実でなくて、将来的に大きくなるそんな果実を。というコメントはまさに、キャプテン翼の様々なシュートを思い出させてくれるようなものでした。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 報告会の前に運営指導委員の先生方と議論を。その中で、科学だけでなく、一般のいろいろなことを含めての歴史の流れというか、様々な方向からの串刺しによる理解。また、科学というのが古代ギリシャというか、その当たりから始まったので、哲学、宗教学、歴史学、文化など、科学とは関係なさそうなこととdeepな関係があることを。こんなことで共感を頂けるとは、びっくりだったと同時に、これからうまくコラボして、新しい領域を見ることができればと。。。ありがとうございました。

【出前講義】石川県立小松高等学校開放講座との共催「せいぶつ実験教室~ブロッコリーをバラバラにしてみよう」小学生向け実験教室(11/7)

2015年11月 8日 (日)

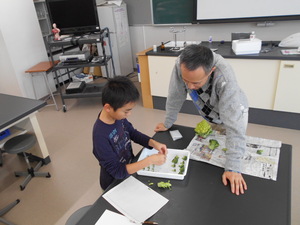

最終日の午後は、石川県立小松高等学校開放講座との共催による「せいぶつ実験教室~ブロッコリーをバラバラにしてみよう」と題した小学生向け実験教室。午前中のダイコンの収穫、視察などが少し時間がかかり、ぎりぎりとなりましたが、ちょうど、この週末が学校公開に当たった小学校が多かったからでしょうか。3組の親子の参加というこぢんまりとした実験教室に。 最初にこの講義の趣旨を。前日の犬丸小学校での実験と同様に、ものを壊したり、解剖したりすることで、本質がわかる訳なので、。。ただ、なかなかそうした機会がないという現代。今回は、ブロッコリーを用いて、それをばらばらに。もちろん、どの様にばらばらにするかは、それぞれのideaで。この時にも、丸内中学校と同様に「ロマネスコ」を見てもらいながら、ブロッコリーとの今回は比較も含めて、導入として。

最初にこの講義の趣旨を。前日の犬丸小学校での実験と同様に、ものを壊したり、解剖したりすることで、本質がわかる訳なので、。。ただ、なかなかそうした機会がないという現代。今回は、ブロッコリーを用いて、それをばらばらに。もちろん、どの様にばらばらにするかは、それぞれのideaで。この時にも、丸内中学校と同様に「ロマネスコ」を見てもらいながら、ブロッコリーとの今回は比較も含めて、導入として。

実際に分解を始めたところで、受講生と少しお話を。それぞれがいろいろ考えて、細かく数を数えたり、おおざっぱに、ブロッコリー全体の蕾の数を予想したり。いずれ、個性を磨いてほしいなと。。。

実際に分解を始めたところで、受講生と少しお話を。それぞれがいろいろ考えて、細かく数を数えたり、おおざっぱに、ブロッコリー全体の蕾の数を予想したり。いずれ、個性を磨いてほしいなと。。。

途中からは保護者の方も参戦。子供さんたちとは違った発想であったり、競争であったり。いずれ、また、家庭に帰ってからもこうしたことにチャレンジしてほしいと。

途中からは保護者の方も参戦。子供さんたちとは違った発想であったり、競争であったり。いずれ、また、家庭に帰ってからもこうしたことにチャレンジしてほしいと。

大きさ別にブロッコリーを並べたものは、とてもniceな発想でしたし、ブロッコリーに加えて、ダイコン、野生トマトも分解した受講生も。いろいろなものにトライすることも大事です。あわせて、違った発想を持つようにするために、他の受講生の様子を観察。あわせて、午前中収穫したダイコンの多様性観察してもらい、1つずつ、お持ち帰り頂けるように。細長いいつものダイコンと違い、おもしろかったのでは。。。

大きさ別にブロッコリーを並べたものは、とてもniceな発想でしたし、ブロッコリーに加えて、ダイコン、野生トマトも分解した受講生も。いろいろなものにトライすることも大事です。あわせて、違った発想を持つようにするために、他の受講生の様子を観察。あわせて、午前中収穫したダイコンの多様性観察してもらい、1つずつ、お持ち帰り頂けるように。細長いいつものダイコンと違い、おもしろかったのでは。。。

最後の修了式で、受講証を手渡し、無事完了。ぜひ、ピンセットと物差しでいろいろなことができるのでこれからも続けてほしいと。もちろん、世界に向けての情報発信という写真撮影も忘れずに。最後になりましたが、今回の開放講座を設定頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生には、たいへんお世話になりました。これで今回の北陸遠征も無事終了。ありがとうございました。

最後の修了式で、受講証を手渡し、無事完了。ぜひ、ピンセットと物差しでいろいろなことができるのでこれからも続けてほしいと。もちろん、世界に向けての情報発信という写真撮影も忘れずに。最後になりましたが、今回の開放講座を設定頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生には、たいへんお世話になりました。これで今回の北陸遠征も無事終了。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 学校の玄関の脇に「アリジゴク」の巣を発見。3つのうち、1つには1mm程度の孵化して間もないくらいの大きさでしょうか。もう1匹は、かなりの大きさ。久しぶりに捕まえて、また、砂に帰る速さが、感動ものでした。 PS.のPS. 小松高校の近くには、小松基地が。その関係でしょうか。大学校への試験会場になっていました。意外というか、へーーでした。

PS.のPS. 小松高校の近くには、小松基地が。その関係でしょうか。大学校への試験会場になっていました。意外というか、へーーでした。 PS.のPS.のPS. 玄関の所には、ありがとうございましたのboardが。こちらこそ、ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 玄関の所には、ありがとうございましたのboardが。こちらこそ、ありがとうございました。 PS.のPS.のPS.のPS. 小松駅の脇では、発掘調査が。。。金沢から福井まで延伸される北陸新幹線の基礎となる関係でしょうか。数年後には。。。ここに新幹線が。。。ふと、そんなことを。

PS.のPS.のPS.のPS. 小松駅の脇では、発掘調査が。。。金沢から福井まで延伸される北陸新幹線の基礎となる関係でしょうか。数年後には。。。ここに新幹線が。。。ふと、そんなことを。