今朝の最低気温が6.5oC。だいたい、平年並みではないかと思いますが、さすがに兵庫県・豊岡市よりは寒いようで、渡辺も初めて、仙台にきた頃の寒さをなんとなく思い出しはしますが、今はこの寒さはある意味、普通というレベルで。。。昨日に続いての豊岡高校の生徒さんが午前中に実習。昨日の夕飯では仙台名物を堪能したとか。そんなものを食べるようになった歴史、時代背景を考えると、それもおもしろいことではないかと。もちろん、現在からその時代に向かってなのか、いろんな方向から串刺しにして考えてみては、どうでしょうか。

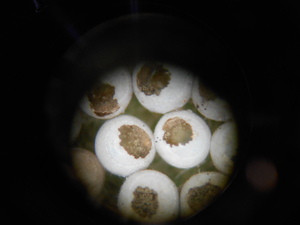

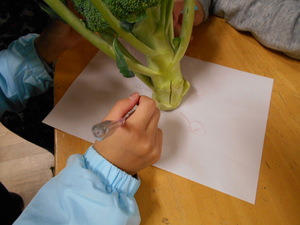

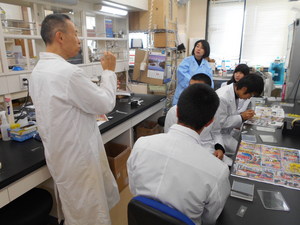

前置きが長くなりましたが、去年同様に2日目は、花粉と柱頭の相互作用の動的観察。ガラス室で、どの様な花をサンプリングするのがよいのか、TAの2人にお願いして、説明してもらい、実際に花集め。渡辺は「アブラナの花粉症」なので、この場面はお任せ。。。で、実体顕微鏡下で、雌しべの先端に花粉をつけて、time-lapseで観察を1.5hr。TAの辺本さんの指導の下、実験系を仕掛けておいて、高校生の皆さんも花粉と雌しべの先端を目で見える範囲でやるのは簡単なこと。今年の生徒さんたちは、皆さん器用で、つぼみから雌しべを取り出し、その後、実体顕微鏡の下で、花粉をのせるのも。この技術を是非、課題研究であったり、大学、その先の社会人として活かしてもらえればと思います。

前置きが長くなりましたが、去年同様に2日目は、花粉と柱頭の相互作用の動的観察。ガラス室で、どの様な花をサンプリングするのがよいのか、TAの2人にお願いして、説明してもらい、実際に花集め。渡辺は「アブラナの花粉症」なので、この場面はお任せ。。。で、実体顕微鏡下で、雌しべの先端に花粉をつけて、time-lapseで観察を1.5hr。TAの辺本さんの指導の下、実験系を仕掛けておいて、高校生の皆さんも花粉と雌しべの先端を目で見える範囲でやるのは簡単なこと。今年の生徒さんたちは、皆さん器用で、つぼみから雌しべを取り出し、その後、実体顕微鏡の下で、花粉をのせるのも。この技術を是非、課題研究であったり、大学、その先の社会人として活かしてもらえればと思います。

最初は、簡易的な小さな実体顕微鏡。実際にtime-lapseをする顕微鏡は大きく拡大できる分だけ、ちょっとでも動かすと、大きく動いて、視野からなくなる。というようなことも体験してもらい、。。さらには、細い糸の先に花粉をのせて、柱頭の先端に、観察できる場所に、均一にのせると言うことのたいへんさも実感できたのではと思います。五感を磨くと言うことといってしまえばそれまでかもしれないですが、この先、いろいろなものが機械化されて、人間の力が必要でないことが多くなるとは言え、最後は、人間の微妙な感覚が大事になります。その感覚、感性を高校時代に「豊岡」の自然を利活用して、磨いて下さい。

最初は、簡易的な小さな実体顕微鏡。実際にtime-lapseをする顕微鏡は大きく拡大できる分だけ、ちょっとでも動かすと、大きく動いて、視野からなくなる。というようなことも体験してもらい、。。さらには、細い糸の先に花粉をのせて、柱頭の先端に、観察できる場所に、均一にのせると言うことのたいへんさも実感できたのではと思います。五感を磨くと言うことといってしまえばそれまでかもしれないですが、この先、いろいろなものが機械化されて、人間の力が必要でないことが多くなるとは言え、最後は、人間の微妙な感覚が大事になります。その感覚、感性を高校時代に「豊岡」の自然を利活用して、磨いて下さい。

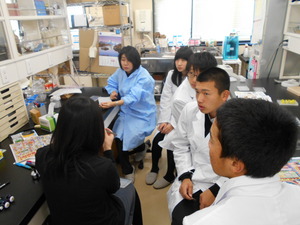

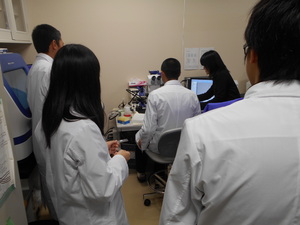

time-lapseでのdata取りの間、この2日間で活動を振り返ると言うことで、文章力、表現力の養成。SSHであまり言われないですが、文章を短時間で書くこと、とても大事なことです。それがどれだけ短時間でできるかよって、本当にやりたいことの時間はちがってくると。。。いつもなら、time-lapseは90minの設定なのですが、花粉を顕微鏡下でのせるところで、生徒さんたちがかなりがんばって、これはというものができるまでがんばったので、。。。で、動画としてつなげてみると。。。

time-lapseでのdata取りの間、この2日間で活動を振り返ると言うことで、文章力、表現力の養成。SSHであまり言われないですが、文章を短時間で書くこと、とても大事なことです。それがどれだけ短時間でできるかよって、本当にやりたいことの時間はちがってくると。。。いつもなら、time-lapseは90minの設定なのですが、花粉を顕微鏡下でのせるところで、生徒さんたちがかなりがんばって、これはというものができるまでがんばったので、。。。で、動画としてつなげてみると。。。

自家和合性の組合せ。ほとんど花粉動態が見られず。。。そんな時のために、これまでの動画を使って、TAの辺本さんから、概略の説明を。それぞれの花粉がこんな風に動いているというのは、不思議に見えたかもしれないですが、これが実際の雌しべの先端での出来事ですから。。。もちろん、これがなぜ起きるのか、これからの問題だと。。。。一番最後は、いつものように世界に向かって情報発信。。

自家和合性の組合せ。ほとんど花粉動態が見られず。。。そんな時のために、これまでの動画を使って、TAの辺本さんから、概略の説明を。それぞれの花粉がこんな風に動いているというのは、不思議に見えたかもしれないですが、これが実際の雌しべの先端での出来事ですから。。。もちろん、これがなぜ起きるのか、これからの問題だと。。。。一番最後は、いつものように世界に向かって情報発信。。

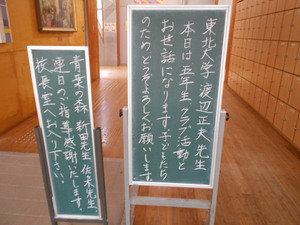

最後になりましたが、豊岡高校・三木先生、矢内先生をはじめとする関係の多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、2日間、TAとしてがんばってくれたD1の辺本さん、M1の岡本君、ありがとうございました。お疲れ様でした。

最後になりましたが、豊岡高校・三木先生、矢内先生をはじめとする関係の多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、2日間、TAとしてがんばってくれたD1の辺本さん、M1の岡本君、ありがとうございました。お疲れ様でした。

わたなべしるす

PS. 仙台は来週にかけて、雨降りになるとか。。。渡辺は愛媛で出前講義なので、愛媛というか、西日本が雨降りにならないように。。。仙台の予報に傘マークというのだけ、まだよいのかもしれないと。雪マークでなくて。。。。

PS.のPS. 昨日の記事を見て頂いたり、渡辺のところで月一くらいでやっている「ケーキ会」のことを記した頁も興味を持って頂いたとか。是非、帰り道でどこかにお立ち寄り頂くのが。。。