石川県での出前講義も最終日。前日が小松高校、芦城小学校、犬丸小学校で講義、実験実習等々。雲行きが怪しそうで、どこかの段階で雨が降るのではと少し心配になりそうな天候で。。。 畑は小松市内から金沢市内に向かう海岸線に近い打木地区。海風も入り、畑は砂地。ダイコンのような根菜類にとっては、栽培に適している土壌なのでは。と思いきや、近くには、トマトなど、他の野菜の作付けも。加賀野菜の源助ダイコンはすでに収穫が終わったあとで、SSHの課題研究用に栽培依頼をしているダイコンだけが。。。以前伺ったときにも、拝見したのですが、その時は、源助ダイコンの収穫前で、一面ダイコンの畑というは、感動だったのを思い出しつつ。

畑は小松市内から金沢市内に向かう海岸線に近い打木地区。海風も入り、畑は砂地。ダイコンのような根菜類にとっては、栽培に適している土壌なのでは。と思いきや、近くには、トマトなど、他の野菜の作付けも。加賀野菜の源助ダイコンはすでに収穫が終わったあとで、SSHの課題研究用に栽培依頼をしているダイコンだけが。。。以前伺ったときにも、拝見したのですが、その時は、源助ダイコンの収穫前で、一面ダイコンの畑というは、感動だったのを思い出しつつ。 実験をしていたのは、1, 2年の生物部員。収穫するダイコンは100本程度。ただ、計測などをしつつということで、結構大変なことに。途中からは、指導をされている寺岸先生と渡辺が「守口ダイコン」の収穫を。守口ダイコンは世界で一番長いダイコン。といっても、ここで栽培してできたのは、40cm程度。理由は簡単でした。柔らかい作土があるところまでは伸びるようですが、そうでないところは、伸びるのが難しい。当たり前かも知れないですが、では、なぜ、そうなるのか。等、いろいろな疑問が脳みそをよぎりましたが、収穫は雨降りと午後からの小学生向けの講義の時間との闘いもあり。。。

実験をしていたのは、1, 2年の生物部員。収穫するダイコンは100本程度。ただ、計測などをしつつということで、結構大変なことに。途中からは、指導をされている寺岸先生と渡辺が「守口ダイコン」の収穫を。守口ダイコンは世界で一番長いダイコン。といっても、ここで栽培してできたのは、40cm程度。理由は簡単でした。柔らかい作土があるところまでは伸びるようですが、そうでないところは、伸びるのが難しい。当たり前かも知れないですが、では、なぜ、そうなるのか。等、いろいろな疑問が脳みそをよぎりましたが、収穫は雨降りと午後からの小学生向けの講義の時間との闘いもあり。。。

品種毎に根っこの形が違うと言うだけでなく、品種内の多様性、これはダイコンが他殖性なので、ある程度は致し方ないのかも知れないと想いつつ。

品種毎に根っこの形が違うと言うだけでなく、品種内の多様性、これはダイコンが他殖性なので、ある程度は致し方ないのかも知れないと想いつつ。

最後になりましたが、今回の企画を頂いた寺岸先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、今回の企画を頂いた寺岸先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

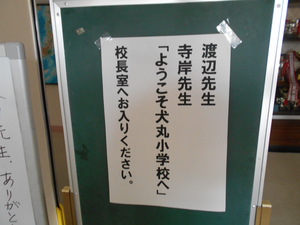

PS. 朝、学校に着いたら、いつものようにwelcome boardが。最終日、quality高めとありましたので、そのような方向でも指導でしたが、いかがだったでしょうか。 PS.のPS. サンプリングをした打木地区の近くに、共同研究でお世話になっている先生がいらっしゃり、お目にかかり、びっくりでしたが、接ぎ木をしたナスの台木から野生のナスとおぼしきものが。。。珍しいものを見せて頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS. サンプリングをした打木地区の近くに、共同研究でお世話になっている先生がいらっしゃり、お目にかかり、びっくりでしたが、接ぎ木をしたナスの台木から野生のナスとおぼしきものが。。。珍しいものを見せて頂きました。ありがとうございました。