今日は修論作成に集中するため携帯を家に置いて,余計な事に気を取られる事も無いだろうとウキウキして学校に来ました.M2イワモトです.

しかしながら,ウキウキは学校に着くまででした.

本日より学校は冬休み(?)の模様でカードキーが無いと学校に入れない・・・・・・・・.

僕のカードキーは携帯のカバーの中・・・・・・・.

携帯は家の中・・・・・・・・.

僕は寒空の下,建物に入れず待ちぼうけ・・・・・・・・・・.今日は雪も降ってましたし寒いですね.

だけど,僕に焦りはありませんでした.なぜなら,祐太郎がいつも学校に来る時間がもう少しだから!

少し我慢したらきっと祐太郎が来て開けてくれるのです.

それから待つ事20分.

待ち人(祐太郎)は現れず.

結局,下の階の研究室の方が登校して来てくれて何とか入ることが出来ました.

サクヤー.ありがとー!!修論お互いがんばろー!!!

やっとラボに入るとジャージ姿の祐太郎が「おざまーす.」と気の抜けた挨拶をしてお出迎え. 話を聞くと僕が学校に着く5分前に学校に着いたらしい・・・・.

話を聞くと僕が学校に着く5分前に学校に着いたらしい・・・・.

なんでやねん!!なんで今日に限っていつもより早く来るんよ!!

だけど,そんなことを祐太郎には言えません.お昼を買いに行くのも夕飯を買いに行くのも祐太郎(カードキー)が頼みの綱.

なので,腹癒せに祐太郎の読んでる本のしおりをそっと数ページ前に移動しておきました(笑)

心が狭い先輩でごめんよ!

そして,岡本君!君のダイアリーをtop画面から消してしまったことも謝っておくね(笑)

↑ナベ研の人にしか通じないかも?

あ!危うく忘れる所でした.今年の反省と振り返りおよび来年の目標をさせて頂きます.

まずは,反省点から.

忘れっぽい所を改善していきます.忘れやすい所は自分の長所でもあり短所でもあるのですが,短所の面の忘れっぽさはしっかりと直します.

次に,振り返りと来年の目標を,今年は就活から人間(交友)関係までとても充実していました.

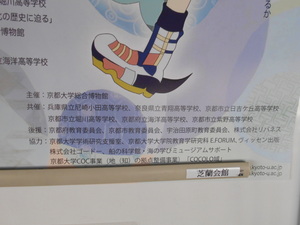

岡本,工藤,祐太郎(M1s)を含め,他の研究室の方,就活で会った人等,良い人たちに出会えました. 更に遡れば,この大学院に来てからナベさんをはじめ他の研究室の先生や先輩,学校と全く関係の無い所でも沢山の人と繋がることが出来ました.卒業してからもこの素敵な繋がりを切らぬようにすると,来年の目標にさせて頂きます.

更に遡れば,この大学院に来てからナベさんをはじめ他の研究室の先生や先輩,学校と全く関係の無い所でも沢山の人と繋がることが出来ました.卒業してからもこの素敵な繋がりを切らぬようにすると,来年の目標にさせて頂きます.

それでは,修論作成(現実)に戻ります.皆さん良いお年を!!