こんにちは!M1の佐藤です!

(ご無沙汰しております...)

近頃寒くなってきていましたが、台風が去ってからは太陽の日差しが痛いくらいですね!

きっと植物たちも喜んでいることでしょう!

さてさて、一昨日の24日(火)には旧遺生研のソフトボール大会がありました!!!

今回は我々のラボが主幹ということで、何故でしょう少し力が入りましたね。

台風21号の影響で開催が危ぶまれましたが、当日はすっきりとした晴れ!ソフトボール日和でした。

今回はTAでM2の大畠さん、M1のたかさき、においくんが欠場...

そしてD3の辺本さんも博論でお忙しく欠場...

貴重な男子もいない...!もしやまた全敗では...!

と思っておりましたが、今回のソフトボール大会、私たちチーム植生はなかなかの健闘だったんです!

まずは第一試合のvs宇宙

地圏の今道さんにピッチャーを、情報のノノヤマさんにキャッチャーをやっていただきました。 男性陣、いい笑顔です!

男性陣、いい笑顔です!

いつものソフトボール大会なら、めちゃめちゃに打たれてしまってなかなか守備が終わらないのですよね。

しかし今回はトントンと!そう、トントンとアウトを重ね、チェンジ!!!

まさに奇跡では...?とその時は思ってしまいました。

高田さんにもたくさん走っていただきましたよ!(この頑張りのおかげかもしれない...)

そしてなんと、攻撃では1点入れたんですよ!

どうやって得点したのか忘れてしまったのですが...(ごめんなさい)

しかし残念ながら試合は1-2で負けてしまいました。

いい試合してるじゃん!!!

そう褒めてください。

(今道さん、ノノヤマさんありがとうございました)

さあ、気を取り直して第2試合!

ここで勝てば5位、負ければ最下位になってしまいます!

より豪華な景品が欲しい!よし、勝つぞ!!!

さあ、みさきさんもやる気を出して!!!

相手は先ほど助っ人をしていただいた、今道さん率いる地圏です!

ピッチャーは私、サトウが務めさせていただきました。

前の試合に引き続き、ファーストとして情報のノノヤマさんに助っ人に来ていただきました!

これがきっと縁の下の力持ちだったんだなぁ。

今試合は全員バッティングの調子がいい!!!

女性陣の絶妙なテクニックが印象的でしたね!

菅野研のみなさんのバッティング、個人的にツボでした。

そしてなんといってもうちのエースの岡本さん!

岡本さんなしでは試合は成り立ちませんね!

この試合、本当にみなさん活躍されてました!

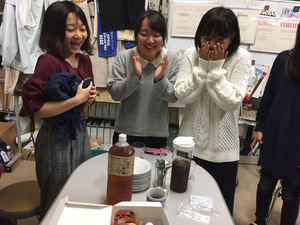

その甲斐あってなのか、なんと!2-0で勝ちましたーーーー!!!

今年初勝利です!!!

喜びの集合写真です。

みなさんいい笑顔ですね!

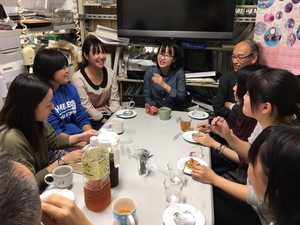

いやー!今回のソフトボール大会は楽しかったですね!

みなさんお疲れ様でした!

そしてなによりも、今回代表して準備を頑張ってくれたひっきー!お疲れ様!

次回は院生会のソフトボール大会です!

このメンバーでの最後のソフトボールなので、また勝ちたいですね!

みなさん結果報告お楽しみに!

M1サトウ