仙台からこんにちは、マスコです。最近、仙台は急に気温が下がってきました。インフルエンザの噂もちょいちょい聞きます。気をつけたいです。

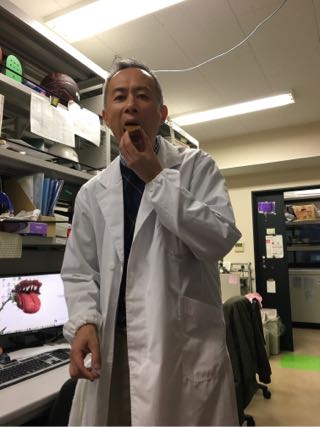

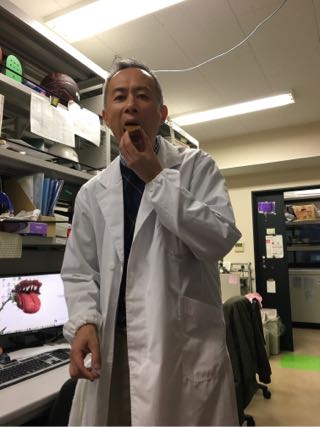

仙台一高の高校生たちが、もちもちした甘いものを持ってやってきてくれました。

大変もちもちして美味しい、小松原先生、生徒のみなさん、ありがとうございます。

我々スタッフ、学生も一つづつ美味しく頂きました。お心遣い、ありがとうございました。

仙台一高の生徒の皆さんは、忙しい学業の合間を縫って、研究室で実験をコツコツ進めています。今後も、ぜひ頑張ってください!

2017年10月18日 (水)

仙台からこんにちは、マスコです。最近、仙台は急に気温が下がってきました。インフルエンザの噂もちょいちょい聞きます。気をつけたいです。

仙台一高の高校生たちが、もちもちした甘いものを持ってやってきてくれました。

大変もちもちして美味しい、小松原先生、生徒のみなさん、ありがとうございます。

2017年10月17日 (火)

こんにちは、M1の引地です。今回の記事は少々長いと思います。

最近急に寒くなりましたね~。

寒い日の夜には、ゆっくりお風呂に入りたくなりますね。入浴剤を入れてゆっくり湯船に浸かると、体の芯まで温まります。

粉末状の入浴剤も良いですが、バスボムタイプの入浴剤は、しゅわしゅわぁ~っと発泡しながらお湯に溶けるので、溶けかけのものを手で握ったりして楽しいバスタイムを過ごせますね。

街中では、至る所にカラフルで良い香りがするバスボムのお店が...。自分用に使うのは勿論のこと、ギフトとしても定番です。

そんな「バスボム」、実は身近なもので作れるんです!

先日の10/13(金)~10/15(日)、たかさきさんと私は東北大学サイエンス・エンジェルの活動で、仙台市ガス局さんが主催する「第50回記念市ガス展」でお子様向けバスボム作りのワークショップを行いました。

作り方は、食塩:クエン酸:重曹=1:1:2 と、好きな色の色素を蓋付きの容器に入れ、振ってよく混ぜます。

混ぜた粉をビニール袋に移し、無水エタノールを噴射して湿り気を与え、揉み込みます。

後はシリコン製の型に混ぜたものを詰めるだけです。

私も試作してみました。できたバスボムは、こんな感じで袋に入れてお持ち帰りできます。固まるには1日かかるので、翌日優しく型から出してみると...

私も試作してみました。できたバスボムは、こんな感じで袋に入れてお持ち帰りできます。固まるには1日かかるので、翌日優しく型から出してみると...

今回は型に詰める際に、アヒルのおもちゃも入れておくことで、入浴剤が溶けたときにアヒルちゃんが浮いてくるという仕掛けにしました。

さて、ガス展1日目...

お子さんをターゲットにしていたのですが、平日だったこともあり、会場の国際センターには大人の方ばかり。初回のお客さんは、大人の方やご年配の方となりました。

これには我々も驚きましたが、

「今回は子どもは少ないけど...昔の子どもならいるわよ♪」というおばあちゃんのお言葉通り、皆さん目を輝かせながらとても楽しそうに作っていました!

ありがとう、と言いながらバスボムを持ち帰るおじいちゃんおばあちゃん、大人の方の笑顔を見て、心がじんわりと温められました。

午後になったら保育園・幼稚園帰りのお子さんが少しずつ増えてきました。

2・3日目以降はほぼお子さんのお客さんで席が埋まり、満員御礼!席も1テーブル4席から5席へと増やしました。

私達は説明やサポートをしながら、ママやおばあちゃんと一緒に、上手に作っていました♪

そうそう、なんと3日間連続で来てくれた子もいました。

たかさきのことが大好きになり、「お姉ちゃん(たかさき)のテーブルでやるー!」と、ご指名まで。

なんと、その子が作ったバスボムをたかさきにプレゼントまで...!

仲良くなれてよかったね!

バスボム作りの後は、シャボン玉実験をしました。

実際にバケツにバスボムを溶かして、しゅわしゅわ~と発生した二酸化炭素がバケツの中に溜まるので、そこにシャボン玉を入れると二酸化炭素の力でシャボン玉がその場で浮いているように見える、という実験です。

原理も分かりやすく、簡単にできるかと思いきや...シャボン玉が途中で弾けたりして、中々うまくいきませんでした。

前半は、「中々成功しないのですがご覧ください。」と言いながら実演していたので、お客さんに気を遣わせてしまったり、お子さんだと何をやってるのか伝えられなかったりと反省点がありました。

しかし、(実は)かつて吹奏楽部に所属していた私は、「pp(ピアニッシモ)の音を出すように吹けばいいのでは?」とふと思いつきました。

pp(ピアニッシモ)のように優しく、かつ腹筋を使いながら息を吹くことをを心がけ...

結果...

「おぉー!浮いてるよ~!」「すごいね~!」

高確率でシャボン玉を浮かせることに成功しました。(この写真では注目を浴びすぎて緊張。)

その後、僕もあたしもやりたい、という声があがり、子ども達のシャボン玉タイムへ。

最後はすっかりシャボン玉に夢中でしたが、どうしてしゅわしゅわが出てくるのか、シャボン玉が浮くのか、という興味を持ちながら今回のバスボム作りを体験してくれたらと思います。中にはリケジョ志望の子もいました!小学生くらいなのにしっかりと進路を考えていると思いました。

休憩時間中には外で開催されていた「東北うまいもんフェア」「仙台マーボー焼きそばサミット」で食を楽しみました。

マーボー焼きそばは文字通り、焼きそば(or揚げそば)の上に麻婆豆腐がかかったものです。

お店によって辛さ・麺の種類など全然違っていて食べ比べが面白かったです。

右の写真の、宮城調理製菓専門学校の学生さんが出していたお菓子もとっても美味でした!

このイベントを通して感じたことは、人の温かさです。

訪れる人は皆さんお礼を言ってくださいましたし、サイエンスエンジェル同士でもうまく手伝い合いながら準備から後片付けまですることができました。

私とたかさきさんはサポートメンバーでしたが、企画や主な準備はコアメンバーのエンジェルさんや、担当の職員さんが行なってくれました。

そして何より、仙台市ガス局の職員さん、当日のスタッフさんがお客さんの誘導・整理券の配布まで行なってくだったおかげで、スムーズな実験教室が行なえたのだと思います。

市ガス局さんからは差し入れや、ガスくじらくんのグッズまで頂き、いろいろとよくしていただきました。本当にありがとうございました。

ラボの皆さんも、金曜日や打ち合わせのときに研究室を空けてしまいましたが、フォローなどありがとうございました。

充実した3日間でした!

M1 ひきち

2017年10月10日 (火)

高校時代、品種改良のテレビ(NHK特集「謎のコメが日本を狙う」)を見て、植物育種学を学んでみようと思った。大学で学んだ後、実際の現場で新しい品種を作って、それを「生業」にと思っていた。なにを違った方向に行ったのか、そんな学問を教育研究することが「生業」となっている。ただ、実際に品種改良をするのは、単純ではない。大学の後輩、高校の同期が実際の現場で品種改良をしているのを見ると、どこに目をつけるのか、何年先までに実現すればよいのか、いわゆる、経験と勘がものを言う。そう考えれば、特定の作目に限定したら、中小企業なのかも知れない。こんな品種改良の業界に限らず、市中の中小企業は、次世代への後継ということが大変な時代のようである。実際の品種改良の現場でも、経験と勘をどうやって後継に手渡すのか。。。AIができたとはいえ、難しい時代である。 実際に品種改良をやっていたら、。。。「メロン」、「スイカ」をhandlingしたかった。カンキツという選択もあったであろうが、10~20年後の市場の要求を理解するのは、難しいと思った。実際、30年近く教育研究していて、20年ほど前にDNAシークエンサーの技術がここまで来ると思わなかったし、大規模dataを扱うためのコンピューターでの解析が必要になると思わなかった。もちろん、師匠である日向先生に大学1年のオリエンテーションで、統計学の重要性のことをいわれた。巨大な統計学と考えればよいのかも知れない。こんな大規模dataを扱うことが世の中の風潮になるとは読み切れなかった。。。

実際に品種改良をやっていたら、。。。「メロン」、「スイカ」をhandlingしたかった。カンキツという選択もあったであろうが、10~20年後の市場の要求を理解するのは、難しいと思った。実際、30年近く教育研究していて、20年ほど前にDNAシークエンサーの技術がここまで来ると思わなかったし、大規模dataを扱うためのコンピューターでの解析が必要になると思わなかった。もちろん、師匠である日向先生に大学1年のオリエンテーションで、統計学の重要性のことをいわれた。巨大な統計学と考えればよいのかも知れない。こんな大規模dataを扱うことが世の中の風潮になるとは読み切れなかった。。。

そんな品種改良の現状に対しての期待なのか、象徴なのか、できた野菜に求めるものは大きい。栄養価についてのうわさもあるらしいというか、そういえば、聞いたことがあるような。旬という問題はあると思うし、旬が分からなくなってよいのかというのは、考えさせられる。直接、育種とは関係ないといわれれば、そうなのかも知れない。周年での栽培体系の問題でもあるので。いずれ、色々な技術にせよ、それを支える科学であれ、経験と勘であれ、何らかの形で継承されること、それが大事なことなのであろう。だからこそ、田畑まで出かけるときにもよく使われる「バイク」が国内生産にもどったとか。渡辺も学生の頃にはお世話になった。何を求めて、どうすればよいのか、そんなことを考えること。そんなことを考えながら、後期の展開ゼミにコメントしてみようかなと。品種改良、育種についての話題提供があったので、ふと。。。

わたなべしるす

PS. 10月10日。昔であれば、体育の日。1964年の東京オリンピックを記念してのもの。何とかマンデー。だったろうか。その関係での祝日の移動。それはそれでよいのかも知れないが、何を意図しての祝日だったのか、それが分かるようにはならないものだろうか。。。

2017年10月 6日 (金)

プロ野球も大詰め。パシフィックは2, 3位が今週には決定か。それに対して、セントラルは全ての順位が確定。いわゆる、ポストシーズンのCSと日本シリーズを残すだけ。雨に降られないで、日程通りに開催されることを祈るばかりである。セントラルは、いずれも屋根なし球場が本拠地の3チーム。雨には弱いので。。。渡辺は、今年も3位になれたチームを贔屓にしているが、その強さは「編成力」とか。。学ぶところは、たくさんありそうで。そんな10月最初の週。日本時間の月曜日にはノーベル医学生理学賞が決定。「Mechanisms for Biological clocks(Discoveries of molecular mechnisms controlling the circadian rhythm)」とか。。1997年に岩手大に異動した当時、これの現象について、ゼミで議論になったのを思い出します。渡辺にはいまだに理解が難しい分子機構なのですが。。。

山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって」(10/2)

山形県からは、年度末に毎年、山形県立鶴岡南高等学校のSSHで研究室見学、実験等をされていました。山形県から来られるのをwelcomeしていた状態でしたが、今回、初めて、山形県内の高校に出前講義に。山形県立東桜学館高等学校へ。昨年度の4月からスタートした中学校併設型の中高一貫校。今年度からSSHに採択され、それまで準備をされていたようですが、実際に課題研究をやるとなると。。。そこで、不思議なご縁で「SSH課題研究を始めるに当たって」という講義をお願いされて。 いつものように、課題研究とこれまでの夏休みに行っていた自由研究との違いなど。ここに注意をしながら、実験、研究を進めるということ。さらには、ポスター発表、論文を書くときのルールも。これは、8月の総文祭の審査員を行ったとき、審査を行った先生方とも議論になったこと。材料及び方法、結果は過去形で書く。議論はそれまでの他の方々の実験を踏まえて、何がどう発展したのかなどを議論すること。これらのことを受けて、どの様なイントロを書くと、読み手にやさしいのか。さらには、タイトルを結果にあわせて考えるということで。実際に論文を書くとき、ポスター発表をするとき、参考にして下さい。講義の後半は、渡辺のこれまでの人生を振り返りながらのキャリア教育。もちろん、課題研究でもいかせることはたくさんあるかと。何かのヒントになることがあったのであれば、幸いです。

いつものように、課題研究とこれまでの夏休みに行っていた自由研究との違いなど。ここに注意をしながら、実験、研究を進めるということ。さらには、ポスター発表、論文を書くときのルールも。これは、8月の総文祭の審査員を行ったとき、審査を行った先生方とも議論になったこと。材料及び方法、結果は過去形で書く。議論はそれまでの他の方々の実験を踏まえて、何がどう発展したのかなどを議論すること。これらのことを受けて、どの様なイントロを書くと、読み手にやさしいのか。さらには、タイトルを結果にあわせて考えるということで。実際に論文を書くとき、ポスター発表をするとき、参考にして下さい。講義の後半は、渡辺のこれまでの人生を振り返りながらのキャリア教育。もちろん、課題研究でもいかせることはたくさんあるかと。何かのヒントになることがあったのであれば、幸いです。 講義が終わったところで、去年の科学者の卵養成講座の受講生で3年生の遠藤さん、叶内さんが授業の合間に挨拶に。叶内さんとは、3月の海外研修も一緒でしたので。さすが受験生、卵でお目にかかっていたときよりもしっかりしていて、受験に向けて方向もしっかりと定まっていたのは、さすがだなと。希望校合格に向けて、がんばって下さい。

講義が終わったところで、去年の科学者の卵養成講座の受講生で3年生の遠藤さん、叶内さんが授業の合間に挨拶に。叶内さんとは、3月の海外研修も一緒でしたので。さすが受験生、卵でお目にかかっていたときよりもしっかりしていて、受験に向けて方向もしっかりと定まっていたのは、さすがだなと。希望校合格に向けて、がんばって下さい。

そのあと、SSH担当の兼子先生が校内を案内頂き、新しい校舎を拝見しながら、この学校ができるまでのいきさつなどを伺い、村山市にあったものが、東根市に移動して、中学校を併設してなど、これからの日本の少子化の縮図を見ているようで。。。愛媛・今治に戻ったときにも、市内4つの小学校が統合されて「吹揚小学校」になったり。そんなことを思い出したのでした。帰り際に、官校長先生にお時間を頂き、他のSSH実施校での状況などを議論する時間を頂き、今年度から始まって、そのスタートダッシュをどうするかなど、学校全体として、あれこれ、企画しているのを拝聴して、何かこれからもお手伝いできればということに。1hrちょっとで、伺える場所ですので。最後になりましたが、官校長先生、SSH担当・兼子先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。この企画、来年度は年度初めそうそうにできればと思いますので。よろしくお願いいたします。

山形県立東桜学館高等学校・SSH大学訪問研修(10/5)

今週の月曜日は、課題研究の講義で、山形県立東桜学館高等学校へ。木曜の午前中に宮城県仙台第一高等学校で課題研究の発表会があると言うことで、その研修をかねて、午後から、渡辺の研究室と片平キャンパスでの「サイエンス探訪」。

研究室内、ガラス室での実験風景を見学してもらい、M1の佐藤さん、高橋さん、引地さんの3名が久しぶりだったかも知れないですが、案内を。高校生には珍しいもの、こんなものを使って、将来研究をするのかというイメージを持ってもらえたのでは。植物を栽培するというのは、簡単そうに見えて、意外とコツを覚えるまで、実は大変なのですが。。。何れ、将来そんなことがあると言うイメージと、将来に向けての進路選択のヒントになれば。渡辺はその間、SSHを担当されている兼子先生、栗村先生、横山先生らとSSHの運営をどうすることがよいのかなど、deepな議論をする時間にさせて頂きました。ありがとうございました。何か、こちらでお役に立つことがあれば、お知らせ下さい。

研究室内、ガラス室での実験風景を見学してもらい、M1の佐藤さん、高橋さん、引地さんの3名が久しぶりだったかも知れないですが、案内を。高校生には珍しいもの、こんなものを使って、将来研究をするのかというイメージを持ってもらえたのでは。植物を栽培するというのは、簡単そうに見えて、意外とコツを覚えるまで、実は大変なのですが。。。何れ、将来そんなことがあると言うイメージと、将来に向けての進路選択のヒントになれば。渡辺はその間、SSHを担当されている兼子先生、栗村先生、横山先生らとSSHの運営をどうすることがよいのかなど、deepな議論をする時間にさせて頂きました。ありがとうございました。何か、こちらでお役に立つことがあれば、お知らせ下さい。

後半は、SSHを担当されている兼子先生からのリクエストで片平キャンパス・探訪。100年以上前にできたキャンパス。資料館では、その展示も行っていたり、また、メインのキャンパスの南北には、電通研、金研という学内で世界的な研究所が。そんなところを自由に探索して、見学してほしいと。キャンパスマップを手に。40minほどだったでしょうか。研究室に来る前の30minほども食事をかねて、その歴史にふれながら、何がすごいのかというのを考えるヒントになれば。。。少し距離があったので、電通研の八木・宇田アンテナを見学された方はいなかったようですが、それが身の回りの生活に役立っていること、そうでない面に利用されてしまったということを考えるきっかけになればと。2年生の修学旅行は中国地方とか。。。意外なところできっと、八木・宇田アンテナにお目にかかれると思いますので。最後になりましたが、SSHを担当されている兼子先生、栗村先生、横山先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。今回の活動が日々の学習、課題研究に寄与できれば、幸いです。ありがとうございました。

後半は、SSHを担当されている兼子先生からのリクエストで片平キャンパス・探訪。100年以上前にできたキャンパス。資料館では、その展示も行っていたり、また、メインのキャンパスの南北には、電通研、金研という学内で世界的な研究所が。そんなところを自由に探索して、見学してほしいと。キャンパスマップを手に。40minほどだったでしょうか。研究室に来る前の30minほども食事をかねて、その歴史にふれながら、何がすごいのかというのを考えるヒントになれば。。。少し距離があったので、電通研の八木・宇田アンテナを見学された方はいなかったようですが、それが身の回りの生活に役立っていること、そうでない面に利用されてしまったということを考えるきっかけになればと。2年生の修学旅行は中国地方とか。。。意外なところできっと、八木・宇田アンテナにお目にかかれると思いますので。最後になりましたが、SSHを担当されている兼子先生、栗村先生、横山先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。今回の活動が日々の学習、課題研究に寄与できれば、幸いです。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. SSHといえば、しばらく伺ってない鹿児島県立錦江湾高等学校。ダイコンコンソーシアムが機能しなくなって、伺っておらず。。。学校から桜島が見えたのを思い出します。その桜島が爆発的噴火とか。。。鹿児島市内をはじめ、周辺の市町村に被害が出ないことを祈りつつ。。。

2017年10月 5日 (木)

こんにちは、M1の高橋です。

最近ぐっと寒くなりましたね...衣替えをしなくてはと思いつつもまだできていません。だって面倒だもの。

さて、突然ですが、さかのぼること1、2週間前。

事件は起こりました。

題して、消えたたかさきのチャーシュー事件。

事件のはじまりは、わたしが昼食として某コンビニのラーメンサラダとそれにトッピングするためのチャーシューを買ってラボに来た、というまあよくある日常でした。日常的にラーメンサラダ食べてる女子って...

午前中も色々終わって「さて!お昼ご飯!」と思いながら居室の冷蔵庫を開けたところ...

わたしのチャーシューがない・・・!!!

思わずラボの居室で叫びました。(すごく大きな声で「チャーシューがない!!!」と...)

その時の声の大きさでなべさんや他のラボの皆さんにも聞こえてしまったようで...恥ずかしい...。

さて、そんな悲壮感と焦燥感のさなかにいた私は、チャーシューのありかとして考え付いたのは以下の4つ。

①某コンビニから帰ってくる途中に落とした。(階段とかでぽろっとね)

②そもそも某コンビニの店員さんが袋に入れ忘れた。(他人を疑ってみる最低な選択肢)

③コンビニから戻る途中に寄った温室に落としてきた。(まあ性格上1番ありうるミス)

④実験中にいつの間にかつまみ食いしてた。(これは99.99%ありえない)

ちょっと冷静になってみると、こんなに選択肢が思いついた自分すごいな!と思いました。一つの事象から様々な考察をめぐらすことが大切だと学部時代のラボの先生もおっしゃってましたし。

というわけで同期のM1たちと協力してチャーシューの捜索を開始しました。が...

チャーシューは見つからず、という悲しい結果に...。

1番遠くまで探しに行ってくれた引地、ありがとな...。他のみんなもありがとな...。M1のみんないいやつだなあ...。

仕方がないのでラーメンサラダだけいただきました。非常に美味でした。

その後、同期たちと、「どこにあるのかなー」「みつかるといいねー」なんて話しながら自分のデスクの引き出しを開けました。すると...

あったーーー!

恥ずかしいことに、無意識に大切なものとして引き出しの中に丁重にしまってありました。

『大事なものほど、どこかに片付けてしまって、分からなくなる』ということを学びました。

これからは、気を付けなければ...。

珍しくふざけたダイアリーを更新してしまいました。

時々なので許してください。

話は変わりますが、先日オープンラボがありました。

見学に来てくれた子とたくさんおしゃべりできて楽しかったです。

ケーキも非常に美味しかったです。なべさん、いつもいつもありがとうございます。

(今回はごんちゃんと美咲さんと5つくらいの店舗からちょっとずつ贅沢買いしました。)

院試受験生の子たちと話していると、あと半年でM1の先輩たちも卒業してしまって、私たちはM2になるんだよなあ...先輩たちいなくなるの嫌だなあ...と思ってしまいます。

先輩たちがいるうちに色々なことを吸収しておかなければ!

とりあえず、おっちょこちょいをなおすところから始めたいと思います。

M1 たかさき