先週は朝の気温が11oCくらいまで下がった日が。寒暖の差が大きくなり、秋が深まりつつあると言うところでしょうか。先週末の土曜日は、第II期大学院入試に向けて、オープンラボ。今年度は「自己推薦」で2名が合格してくれて、あと1名くらいいればということで、遅くなったのですが、先週、HPからもアナウンスを。 大学院の説明会の後、研究室を紹介するブースを訪問してくれた学生さんがおり、14:00からの研究室見学にも来て頂き、M1の学生さんたちが気合いを入れて準備してくれた「ケーキ会」も。そのあとは、M1, M2の学生さんたちと研究室でのゼミの様子であったり、普段の生活などを話してもらえたのでは。。。出願までには、まだ、2週間あるかと。色々と悩むことはあると思います。いつでも見学、相談などwelcomeですので。気兼ねなくお立ち寄り下さい。なにより、次年度から一緒に研究できることを、研究室のメンバー一同、楽しみにしておりますので。

大学院の説明会の後、研究室を紹介するブースを訪問してくれた学生さんがおり、14:00からの研究室見学にも来て頂き、M1の学生さんたちが気合いを入れて準備してくれた「ケーキ会」も。そのあとは、M1, M2の学生さんたちと研究室でのゼミの様子であったり、普段の生活などを話してもらえたのでは。。。出願までには、まだ、2週間あるかと。色々と悩むことはあると思います。いつでも見学、相談などwelcomeですので。気兼ねなくお立ち寄り下さい。なにより、次年度から一緒に研究できることを、研究室のメンバー一同、楽しみにしておりますので。

ということで、今回の研究室紹介・訪問に来てくれた皆さん、ありがとうございました。改めて、お礼申し上げます。また、対応してくれた大学院生の皆さん、ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 同じ土曜日、就職が決まり、研究室を去るということで、M2の工藤君が最後の挨拶に。HPにも記事があるとおり、新天地でがんばってもらえればと思います。ここで学んだことを活かして。。。

オープンラボ2017、第2弾終了、お礼(10/2)

2017年10月 2日 (月)

お世話になりました

2017年9月30日 (土)

こんにちは

M2の工藤です。

いろいろあって9月30日をもって大学から籍を外すことになりました。

今のM1は僕のことをあまり知らないと思いますが、去年の10月から休学し公務員試験の勉強に専念して空いた時間に民間の就職活動をしていました。研究も中途半端な状態で休学したので、なべさんをはじめラボ関係者の方々にも迷惑をかけたと思います、申し訳ありませんでした。

この場を借りて懺悔させてください......

振り返るとラボに来てから2年半、長いようで短かったです。

最初はうまく馴染めるか不安でした。しかし研究室説明会で先輩にハグされたことから始まり、配属後は花見やケーキ会などのイベントを開いてくださったりラボの方々がとてもウェルカムな対応をとってくれたおかげですぐ馴染むことができました。学会や科学者の卵などのイベントにも関わらせてもらい本当に感謝しています。

特になべさんには大変お世話になりました。

工学科の院試験に落ちて彷徨っていた僕を拾って頂き、その後休学という大きな進路変更にも承諾してくださり、悔いの残らないように励んでほしいとの言葉まで頂きました。おかげで就職活動に専念することができ、内定を頂くこともできました。この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいと思います。

岡本と辺本さんはすごく頑張ってると思うのでこの調子で頑張って!

M2の2人は就活が終わってこれから修論作成で忙しくなると思うけど頑張ってね!!

M1の皆さんは今後M2の2人が負のオーラを出し続けて修論作成していくと思うので、様子を見ては息抜きに何かしてやってください!!!

それと就活で心が荒んだ時用のリフレッシュ法を考えとくといいと思うよ

最後の挨拶と思って今日ラボに来ましたが、たまたまオープンラボと重なったようでケーキをもらっちゃいました。

今回もなべさんのポケットマネーからだそうで、なべさんには頭が上がりません...

最後になりますが、この2年半お世話になりました。

またこちらに来る機会があれば、そのときはよろしくお願いしますm(_ _)m

ありがとうございました。

くどう

【速報】2017年9月27日, 5時22分頃, 岩手県沖(M6.0)地震に伴う影響(9/27)

2017年9月27日 (水)

8月の仙台の日照時間は57hrほどで過去最低とか。9月は一転、かなりの日差しが。そういえば、西日が当たる渡辺の机は夕方になると、夏のような感じで。。。で、今朝も、5:22頃、「緊急地震速報」が。。。お知らせだけかと思っていたら、しばらくして揺れていました。仙台市青葉区は震度2。これくらいでは、落ちるもの、引き出しが開くなどの問題もなく。。。交通機関にも影響がなかったと言っていたような。。。早朝からのこんなイベントがあって、そのまま、起きて研究室でがんばっている学生さんも。たいしたものです。渡辺はいつもくらいの出勤でしたので。

南海トラフ巨大地震について、新しい情報発信の仕組みが導入されるとか。東日本大震災のことが何かの教訓になれば。。。そんな水曜の朝であった。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】グアダラハラ補習授業校へのサポート、仙台市立北仙台小学校・出前講義(9/26)

2017年9月26日 (火)

3ヶ月予報によると、東北地方は10月は低め、11, 12月は平年並みか高めとか。これであれば、10月に材料のアブラナがあまりいたむこともなく、11, 12月の寒さがなければ、日持ちもして、長く実験ができるのでは。。ふと、そんなことを。日本の技術を集めたものが1億台を超えるとか。渡辺も学生時代にお世話になった名車です。。。なにより、継続してやることなのでしょうか。話は変わりますが、アウトリーチ活動のHPへの掲載方式を少し変えてみました。タイトルにどこでというのが分かるので、読み手には少し優しいのでは。。。できるだけ、その週の分をまとめて、書く予定で。

メキシコ・グアダラハラ補習授業校・学習発表会サポート「ヒマワリの花の不思議」(9/24)

先週も何かの記事の追記のところに書いたように、川前小学校、七北田小学校で長きにわたってお世話になった内藤校長先生から、1枚のヒマワリの写真が届いたのがきっかけでした。途中までちゃんと成長しているのに、何かが原因で先端のヒマワリが折れて、枯れたのか、その当たりが分からないのですが。。。そのあと、腋芽(わきめ、えきが)が生長して、小さなヒマワリがたくさん。。単純に考えれば、頂芽優勢が失われて、腋芽が生長して、花が咲いた。なるほど。。。

こんな観察をされていたのが、日本の反対側というのか、メキシコ・グアダラハラ補習授業校で、教鞭を執っておられる佐藤先生。内藤校長先生のつながりで、震災の前年だったでしょうか。七北田小学校に出前講義を行ったときに、お世話になった先生。このヒマワリは、何でも、震災の時に難を逃れて生きていたヒマワリの花に結実した種子の数世代あとの植物。これでだめになるのか、心配されていましたが、先端から花が枯れて種子形成されたものを花ごとに集めて、来年、また、咲かせてみては、どうでしょうかと。。また、先日の仙台市立館小学校の廊下で見かけた「アサガオ」の写真を紹介して、早速、分解したり。

こんな観察をされていたのが、日本の反対側というのか、メキシコ・グアダラハラ補習授業校で、教鞭を執っておられる佐藤先生。内藤校長先生のつながりで、震災の前年だったでしょうか。七北田小学校に出前講義を行ったときに、お世話になった先生。このヒマワリは、何でも、震災の時に難を逃れて生きていたヒマワリの花に結実した種子の数世代あとの植物。これでだめになるのか、心配されていましたが、先端から花が枯れて種子形成されたものを花ごとに集めて、来年、また、咲かせてみては、どうでしょうかと。。また、先日の仙台市立館小学校の廊下で見かけた「アサガオ」の写真を紹介して、早速、分解したり。

ちょうど、先週の土曜日(日本時間は、日曜日になるのだと思いますが。。。)が、学習発表会。9月に入り、メキシコでは大きな地震が2回(9/8と9/20)。グアダラハラは、大きな被害がなかったとは言え、日本の子供たちがこうして元気に活動出来るようにサポートしているというのは、頭が下がります。当日の掲示もとても素晴らしいです。子供たちもみんな、とても、海外とは思えないような笑顔で。。。不思議なご縁でつながったこの数週間でした。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしいます。

ちょうど、先週の土曜日(日本時間は、日曜日になるのだと思いますが。。。)が、学習発表会。9月に入り、メキシコでは大きな地震が2回(9/8と9/20)。グアダラハラは、大きな被害がなかったとは言え、日本の子供たちがこうして元気に活動出来るようにサポートしているというのは、頭が下がります。当日の掲示もとても素晴らしいです。子供たちもみんな、とても、海外とは思えないような笑顔で。。。不思議なご縁でつながったこの数週間でした。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしいます。

仙台市立北仙台小学校・仙台市理科特別授業「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」(9/26)

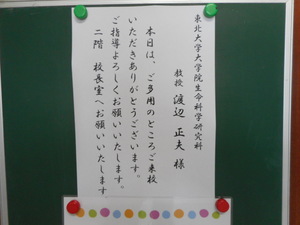

「北仙台」という名称は、渡辺のイメージでは「北仙台駅」。農学部で学生、助手をしていた頃、雨宮キャンパスから歩いて、10minくらいだったでしょうか。いずれ、農学部の近くというイメージ。今回伺った仙台市立北仙台小学校は、北仙台駅から少し、かなり北に寄った場所。北四番丁から北山トンネルを抜けると、意外と近いもので。。。初めて伺う小学校ですが、こんなところにという感じでした。というか、近くを通っていたにもかかわらず、気がついてなかったのだなと。。。本来なら、9/7(木)の午後に、伺う予定だったのですが、渡辺が体調を崩していて伺えず、日程を変更頂き、今日の訪問になった次第でした。日程の変更をして頂き、ありがとうございました。で、玄関先には、welcome boardがお出迎え頂き、講義始まるまでの間、北仙台小学校の沿革(荒巻小学校から別れたということなどを。。。)であったり、地域の自然というか、歴史の遺産というか、教育のことも含めて、大切にすることについて、高橋校長先生とお話しする時間を頂戴でき、ありがとうございました。仙台の町だけでなく、渡辺の出身の愛媛の町との比較の話ができたのは、望外の喜びでした。

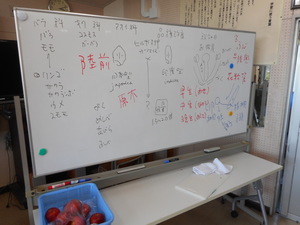

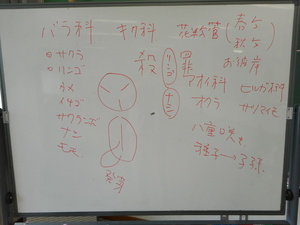

講義の内容は、先週の仙台市立片平丁小学校と同じパターン。同じパターンとはいえ、児童の皆さんの雰囲気なども違うことから、その当たりを見ながら。渡辺の自己紹介と思ったら、理科を担当されている先生から簡単な渡辺の紹介を頂き、そのあと、渡辺が、博士、科学に憧れた理由なども。で、本題の花の話を。花の名前と分類群である○△科というような名前も考えてもらったり。花を校正する4つのパーツについて、復習を。ちょうど習ったところらしいです。外側から、蕚片(がく)、花弁(花びら)、雄ずい(おしべ)、雌ずい(めしべ)となるわけですが、外側の2つの区別が。。。学校の帰り道に花を摘んで帰りながら、改めて、観察してみて下さい。昔の子供たちもそうやって覚えたものですから。。。

講義の内容は、先週の仙台市立片平丁小学校と同じパターン。同じパターンとはいえ、児童の皆さんの雰囲気なども違うことから、その当たりを見ながら。渡辺の自己紹介と思ったら、理科を担当されている先生から簡単な渡辺の紹介を頂き、そのあと、渡辺が、博士、科学に憧れた理由なども。で、本題の花の話を。花の名前と分類群である○△科というような名前も考えてもらったり。花を校正する4つのパーツについて、復習を。ちょうど習ったところらしいです。外側から、蕚片(がく)、花弁(花びら)、雄ずい(おしべ)、雌ずい(めしべ)となるわけですが、外側の2つの区別が。。。学校の帰り道に花を摘んで帰りながら、改めて、観察してみて下さい。昔の子供たちもそうやって覚えたものですから。。。

花粉管伸長の動画を見てもらい、どうやって花粉管が伸びるのか、花粉が膨れるのかを考えてもらい。。。吸水、給水という言葉を使うのを忘れましたが、雌しべと花粉の相互作用だと。そのあと、自家不和合性という、雌しべが自分と他人の花粉を区別できるという動画を見てもらったら、さすがに「へーーーー!!」でした。なぜ、そのようなことをするのか、遺伝子を混ぜる、均一ではいけないということもしっかり答えてくれました。最後のところは、リンゴの形態観察。蕚片、雄しべ、雌しべの残骸、覚えてくれたでしょうか。

花粉管伸長の動画を見てもらい、どうやって花粉管が伸びるのか、花粉が膨れるのかを考えてもらい。。。吸水、給水という言葉を使うのを忘れましたが、雌しべと花粉の相互作用だと。そのあと、自家不和合性という、雌しべが自分と他人の花粉を区別できるという動画を見てもらったら、さすがに「へーーーー!!」でした。なぜ、そのようなことをするのか、遺伝子を混ぜる、均一ではいけないということもしっかり答えてくれました。最後のところは、リンゴの形態観察。蕚片、雄しべ、雌しべの残骸、覚えてくれたでしょうか。 最後になりましたが、高橋校長先生、文屋先生をはじめとする5年生の先生方、関係の先生方には、大変お世話になり、ありがとうございました。また、次年度以降もこうした機会があれば、幸いです。

最後になりましたが、高橋校長先生、文屋先生をはじめとする5年生の先生方、関係の先生方には、大変お世話になり、ありがとうございました。また、次年度以降もこうした機会があれば、幸いです。 PS. 仙台市立北仙台小学校は、研究室の実験補助をしてもらっている増子さんの母校で、現在の校舎などは、当時のままだとか。。。世の中、狭いものだなと、今回も改めて。。。

PS. 仙台市立北仙台小学校は、研究室の実験補助をしてもらっている増子さんの母校で、現在の校舎などは、当時のままだとか。。。世の中、狭いものだなと、今回も改めて。。。 PS.のPS. もっと世間が狭かったのは、去年、つまり、4年生の時、仙台市立七北田小学校で渡辺の出前講義を聴いたという方が。。。ということは。渡辺の講義の時の「秘伝の技」を知っているという方が、2名も。。。手の内がばれているというのは、やりにくいもので。。。

PS.のPS. もっと世間が狭かったのは、去年、つまり、4年生の時、仙台市立七北田小学校で渡辺の出前講義を聴いたという方が。。。ということは。渡辺の講義の時の「秘伝の技」を知っているという方が、2名も。。。手の内がばれているというのは、やりにくいもので。。。

PS.のPS.のPS. 講義が終わったあと、こちらがパソコンなどを片付けている間に、講義でお世話になった先生方と、講義の意見交換などを。植物が基本、他殖性であることが意外であったと。。。被子植物の多くが、両性花であることから、自分の花粉が自分に付着すると思われていたようですが、というか、こうしたことを、小学校から高校までの「理科」教育の中で、ほとんど教わることもなく、渡辺も自家不和合性をやるようになったので、こうしたことを知ったわけで。。。小中高大連携の重要性を実感出来た瞬間でした。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 今月のアウトリーチ活動もこれで終わり。前半戦、体調を崩していて、その分、後ろにずれ込んでいますが、来月はそんなことがないように。。また、宿題をしっかり片付けるようにしないと。。。来月中旬くらいまでは時間もありそうですので。。。

【アウトリーチ活動】9/17(日)~9/23(土)のアウトリーチ活動(研究室訪問・出前講義)(9/19, 22, 23追記)

2017年9月22日 (金)

台風18号は九州に上陸して、西日本を縦断なのか、横断なのか。いずれ、渇水が問題になっていた愛媛県でもずいぶんと雨が降ったようで。24hrで200mmを超えるレベル。逆に市内の総社川、頓田川があふれないかの方が、心配。。。先週の愛媛出張と1週間ずれていたら。。。大変になるところでした。そんな愛媛は、えひめ国体の関係で、都市伝説になっているという「蛇口から、○△ジュース」というのを現実にしているとか。。。国体も個人戦であったり、団体戦であったり、都道府県対抗であったり。同じ勝負の世界でも将棋はAIの発達で戦略・戦術という定石が見直し・多様化しているとか。サイエンスの世界も、確かに、コンピューターを使えるかで、世界が変わるのは、間違いなくて。。。何とかコラボでやっていますが、そんなことをやってくれる人材も育成しないと。。。

9/17(日)-18(月):飛翔型科学者の卵養成講座・研究重点コース「植物の花粉伸長に関わる因子の探索」

台風一過で快晴。ただ、風は5-10m/sくらいで。そこそこに風が吹いている感じ。夜中には、かなりの風雨でしたが、宮城県にはあまり大きな被害はないのでは。。。午前中に北海道に上陸ということで、北海道新幹線は運休のようで。。。

そんな中、先月に引き続き、飛翔型科学者の卵養成講座・研究重点コース「植物の花粉伸長に関わる因子の探索」。十文字高等学校・2年の後藤さんが実験に。今回の中心はdataをいかにまとめるか。渡辺自身、数字を扱うようなことをあまり直接やってことがなく、また、グラフを書くのは、昔ながらの「グラフ用紙」。Excelを使ってのグラフ化というのが当たり前の時代に。。。そんなこともあって、いつもの実験補助の尾形君に加えて、M2の大畠さんにも手伝ってもらいました。ありがとうございました。少しずつ実験が形になってきたのでは。スタートして半年くらいですが、少しずつ、実験のやり方というか、考え方も身についたのでは。。。続きは、また、次の機会にということで。。 PS. 実習の最後に、植物を使った実験には欠かせない、植物の管理をするということの一端も。台風が来れば、ガラス室は閉めておかないと、壊れてしまうわけで。。。ところが、台風が通過すれば、気温上昇が一気に。植物がしおれるなどの被害が出る前に、その対策が重要。そんな植物での実験の現場の体験も。実験をする過程には、こんなこともあるというのを。。。大変かも知れないですが、大事な体験であったのでは。。。

PS. 実習の最後に、植物を使った実験には欠かせない、植物の管理をするということの一端も。台風が来れば、ガラス室は閉めておかないと、壊れてしまうわけで。。。ところが、台風が通過すれば、気温上昇が一気に。植物がしおれるなどの被害が出る前に、その対策が重要。そんな植物での実験の現場の体験も。実験をする過程には、こんなこともあるというのを。。。大変かも知れないですが、大事な体験であったのでは。。。

9/19(火):仙台市立館小学校・仙台市理科特別授業「花を解剖して花の構造を理解しよう」

台風18号は、仙台では特に大きな被害もなかったと思いますが、10月以降に収穫予定のリンゴの中生、晩生の品種では、被害が出たところも。。。収穫期のこの時期は、半年間の頑張りをやっと収穫できるわけで。。。農学部で学んだものには、何ともわびしい気持ちになるわけです。そんな、台風一過の晴れ間の中、一昨年からお願いされている「仙台市理科特別授業」。先々週は、渡辺が不調だったことで、2つの学校に伺えなかったのですが、それは予定を変えて、伺うことに。今週は3つの小学校へ。1つ目が仙台市立館小学校。初めて伺う場所で。地図を見れば、何となくは分かるのですが、初めてのところは、あれこれと道に迷いましたが、なんとか。玄関先では、welcome boardがお迎え頂きました。ありがとうございました。

近くに団地があるのだと思いますが、その関係で昭和63年度4月に開校。ちょうど、渡辺が大学院に進学した年と重なるわけで、渡辺の研究の年月がこの学校の年月と重なるのだなと。。。この記事を書きながら、ふと。。。周りは、自然がたくさんあるところ。学校の帰り道に、花を見つけて、花をばらばらにしてみるというのは、昔であれば、普通にやっていたこと。今は、なかなか、難しいとか。。。できるようになるような地域の環境整備も必要なのだろうと。そんなことで、出前講義で「花を解剖して花の構造を理解しよう」と。

近くに団地があるのだと思いますが、その関係で昭和63年度4月に開校。ちょうど、渡辺が大学院に進学した年と重なるわけで、渡辺の研究の年月がこの学校の年月と重なるのだなと。。。この記事を書きながら、ふと。。。周りは、自然がたくさんあるところ。学校の帰り道に、花を見つけて、花をばらばらにしてみるというのは、昔であれば、普通にやっていたこと。今は、なかなか、難しいとか。。。できるようになるような地域の環境整備も必要なのだろうと。そんなことで、出前講義で「花を解剖して花の構造を理解しよう」と。 ちょうど、この講義にあわせて、花の基本構造を学んだところだと。理科専科の安積先生から。ありがたいことです。しっかり覚えていましたね。そんな理科的なことを学びながら、それぞれの花の特徴を分解しながら、理解してもらうという1hrに。最初は慣れないようでしたが、慣れてくると、理科的にがく、花びら、というように並べる児童もいれば、アートの世界のように並べる方も。それぞれが特徴を出すことは大事ですから。もちろん、基本をしっかり理解して。

ちょうど、この講義にあわせて、花の基本構造を学んだところだと。理科専科の安積先生から。ありがたいことです。しっかり覚えていましたね。そんな理科的なことを学びながら、それぞれの花の特徴を分解しながら、理解してもらうという1hrに。最初は慣れないようでしたが、慣れてくると、理科的にがく、花びら、というように並べる児童もいれば、アートの世界のように並べる方も。それぞれが特徴を出すことは大事ですから。もちろん、基本をしっかり理解して。

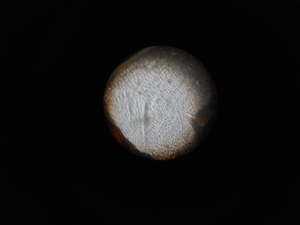

また、先生方に、実体顕微鏡、光学顕微鏡を用意頂き、見てみたいものを観察。花粉を観察できるようにしてもらっていて。模様があるのを見て、驚く方も。講義の最後のところで代表の方からの挨拶の中で「花がこんなに複雑だったとは。。。。」という言葉に、講義の趣旨というか、大事なポイントを理解してもらったのだなと。これからも、ちょっと道草をして、帰り道で花を見つけて、分解して、観察してみて下さい。

また、先生方に、実体顕微鏡、光学顕微鏡を用意頂き、見てみたいものを観察。花粉を観察できるようにしてもらっていて。模様があるのを見て、驚く方も。講義の最後のところで代表の方からの挨拶の中で「花がこんなに複雑だったとは。。。。」という言葉に、講義の趣旨というか、大事なポイントを理解してもらったのだなと。これからも、ちょっと道草をして、帰り道で花を見つけて、分解して、観察してみて下さい。 講義の前後には、石田校長先生とお話の時間を頂きました。以前、仙台市立木町通小学校へ出前講義に伺っていた頃には、教頭先生としてお世話になっていました。現在の小学校の実情、こちらから大学の実情などを話ながら、これからの教育をどうするのがよいのか、たくさんのヒントを頂きました。その中に、1年生のクラスの前に掲示してあった、アサガオの蕾、種子の横断面、縦断面の写真が。なかなか、こうしたものを見る機会がないと思いますが、今回のことをきっかけに、是非、こんなこともできるわけで、やってみたらというか、学校の廊下にこうしたものが掲示されていることの大事さを理解できた瞬間でした。最後になりましたが、石田校長先生、理科専科の安積先生、5年生の先生方をはじめ、関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

講義の前後には、石田校長先生とお話の時間を頂きました。以前、仙台市立木町通小学校へ出前講義に伺っていた頃には、教頭先生としてお世話になっていました。現在の小学校の実情、こちらから大学の実情などを話ながら、これからの教育をどうするのがよいのか、たくさんのヒントを頂きました。その中に、1年生のクラスの前に掲示してあった、アサガオの蕾、種子の横断面、縦断面の写真が。なかなか、こうしたものを見る機会がないと思いますが、今回のことをきっかけに、是非、こんなこともできるわけで、やってみたらというか、学校の廊下にこうしたものが掲示されていることの大事さを理解できた瞬間でした。最後になりましたが、石田校長先生、理科専科の安積先生、5年生の先生方をはじめ、関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

9/21(木):仙台市立幸町小学校・仙台市理科特別授業「花を解剖して花の構造を理解しよう」

仙台に来たのが、昭和59年(1984年)で33年前。当時は、「区」というのがなかったのですが、今でいえば、太白区向山のアパートに。そのあとは10年以上、青葉区宮町に。そのあとに盛岡に異動になるまで、住んでいたのが、宮城野区幸町。今回伺った、仙台市立幸町小学校のすぐそば。幸町から引っ越して20年近くになるので、住んでいたアパートは新築になり、少し風景は変わっていましたが、渡辺自身にとって身近な小学校へこうやって伺えるのもありがたいことです。玄関先には、welcome boardが出迎えてくれました。ありがとうございました。

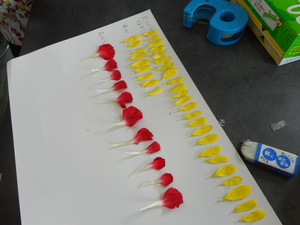

幸町小学校の周辺は渡辺が住んでいた頃から、団地などが多くて、各自で花を用意するのが難しいということで、先生方が「キク」、「バラ」、「カーネーション」を用意してくれました。それぞれ、キク科、バラ科、ナデシコ科という花の形態が異なるものを準備頂いたのは、講義をする側としても、ありがたいことでした。講義の最初に、渡辺の簡単な自己紹介とこの講義でまずは、理科的なこととして、花の形態をばらばらにして、観察してほしいと。そのあとは、それをどの様に並べるのか、何をするのかは、自由に考えてほしいと。

幸町小学校の周辺は渡辺が住んでいた頃から、団地などが多くて、各自で花を用意するのが難しいということで、先生方が「キク」、「バラ」、「カーネーション」を用意してくれました。それぞれ、キク科、バラ科、ナデシコ科という花の形態が異なるものを準備頂いたのは、講義をする側としても、ありがたいことでした。講義の最初に、渡辺の簡単な自己紹介とこの講義でまずは、理科的なこととして、花の形態をばらばらにして、観察してほしいと。そのあとは、それをどの様に並べるのか、何をするのかは、自由に考えてほしいと。

もちろん、顕微鏡、セロハンテープ、サランラップなどを用意して頂き、観察だけでなく、どうやって並べてみるとか、詳しい観察とか、持ち帰るときの工夫とか。講義時間が2コマ準備頂きましたので、時間に余裕を持って、2~3個の花を解剖できたのではないでしょうか。並べ方も、動物に見えるような並べ方であったり、1枚ずつ、外れないようにひっくり返したセロハンテープでくっつけたり。あるいは立体的に並べたり。とてもたくさんの工夫が見られました。持ち帰るという方は、帰って押し花にするという方も。こんなたくさんの発想をこれからも大事にして、理科だけでなく、他の教科と連動して、がんばって下さい。

もちろん、顕微鏡、セロハンテープ、サランラップなどを用意して頂き、観察だけでなく、どうやって並べてみるとか、詳しい観察とか、持ち帰るときの工夫とか。講義時間が2コマ準備頂きましたので、時間に余裕を持って、2~3個の花を解剖できたのではないでしょうか。並べ方も、動物に見えるような並べ方であったり、1枚ずつ、外れないようにひっくり返したセロハンテープでくっつけたり。あるいは立体的に並べたり。とてもたくさんの工夫が見られました。持ち帰るという方は、帰って押し花にするという方も。こんなたくさんの発想をこれからも大事にして、理科だけでなく、他の教科と連動して、がんばって下さい。

講義の開始までと、終わったあとで、佐藤校長先生とお話しする時間を。今回の講義の趣旨であったり、。この講義がある種、閉じたものでなく、広がりがあるものというお話を頂き、ありがたい限りでした。昔は、道ばたの草花をばらばらにできたのが、なかなか難しい時代。そんなところをこうしたことをきっかけに、広がりのある授業展開などに活かして頂ければ、幸いだなと。。。最後になりましたが、佐藤校長先生、5年生の佐々木先生をはじめとする関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

講義の開始までと、終わったあとで、佐藤校長先生とお話しする時間を。今回の講義の趣旨であったり、。この講義がある種、閉じたものでなく、広がりがあるものというお話を頂き、ありがたい限りでした。昔は、道ばたの草花をばらばらにできたのが、なかなか難しい時代。そんなところをこうしたことをきっかけに、広がりのある授業展開などに活かして頂ければ、幸いだなと。。。最後になりましたが、佐藤校長先生、5年生の佐々木先生をはじめとする関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

9/22(金):仙台市立片平丁小学校・仙台市理科特別授業「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

今週の最後は、片平キャンパスがある校区の小学校の仙台市立片平丁小学校。学校評議員も仰せつかっています。また、今年度は、河北新報社・東京エレクトロンとの共同企画であったり、夏のセミの羽化の実験等も。これまで伺った小学校のうち、荒町小学校へも自転車でしたが、ここも自転車で伺えるところ。論文書きなどの合間にということも可能な場所は、こちらもありがたいところで。。。今日も、welcome boardがお迎え頂きました。ありがとうございました。

渡辺の自己紹介から。今治市ということで、造船とタオルの町。今治タオルを使って頂いている方も。町おこしという意味では、ありがたいことで。イントロの花の名前。少し時間はかかりましたが、あれこれと考えながら、答えに到着。ヒルガオということをどうやって見抜くのか。これが理科の観察力ですから。大事にして下さい。受粉反応の電子顕微鏡写真、動画など、いつもは見慣れないものだったのでは。それでも、なぜ、花粉に模様があったり、リンゴがバラ科であること、他にもたくさんの果樹が仲間であることも理解してもらえたのでは。。。

渡辺の自己紹介から。今治市ということで、造船とタオルの町。今治タオルを使って頂いている方も。町おこしという意味では、ありがたいことで。イントロの花の名前。少し時間はかかりましたが、あれこれと考えながら、答えに到着。ヒルガオということをどうやって見抜くのか。これが理科の観察力ですから。大事にして下さい。受粉反応の電子顕微鏡写真、動画など、いつもは見慣れないものだったのでは。それでも、なぜ、花粉に模様があったり、リンゴがバラ科であること、他にもたくさんの果樹が仲間であることも理解してもらえたのでは。。。

花粉発芽、花粉管伸長の動画のところは、さすがに、あれこれと考える、気がつくきっかけに。どうやって花粉をふくらませるのか。ふくらむと、どうなるのか。風船をふくらませることをヒントに。是非、風船でやってみて下さい。

花粉発芽、花粉管伸長の動画のところは、さすがに、あれこれと考える、気がつくきっかけに。どうやって花粉をふくらませるのか。ふくらむと、どうなるのか。風船をふくらませることをヒントに。是非、風船でやってみて下さい。

後半は、自家不和合性。自己花粉、非自己花粉の反応が違うのは、さすがに驚きだったようで。「おーー!!」という歓声が。では、なぜ、遺伝子を混ぜることが必要なのか、逆に混ぜないと、どうなるのか、そんな話をしながら。最初に、渡辺の自己紹介で、イネの雑種、雑種強勢の話をしていたこともあって、しっかり答えることができたのは、niceでした。最後のところは、リンゴの果実の形態観察。蕚片などが見えるということ、また、リンゴの果実の部分は、母親由来ということを理解してもらえたのでは。

後半は、自家不和合性。自己花粉、非自己花粉の反応が違うのは、さすがに驚きだったようで。「おーー!!」という歓声が。では、なぜ、遺伝子を混ぜることが必要なのか、逆に混ぜないと、どうなるのか、そんな話をしながら。最初に、渡辺の自己紹介で、イネの雑種、雑種強勢の話をしていたこともあって、しっかり答えることができたのは、niceでした。最後のところは、リンゴの果実の形態観察。蕚片などが見えるということ、また、リンゴの果実の部分は、母親由来ということを理解してもらえたのでは。

最後になりましたが、今回は出張で吉田校長先生とはお目にかかれなかったですが、浅野教頭校長先生、理科専科の安部先生、5年生担任の先生方、関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

最後になりましたが、今回は出張で吉田校長先生とはお目にかかれなかったですが、浅野教頭校長先生、理科専科の安部先生、5年生担任の先生方、関係の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。また、来年度も伺うことができればと思います。

また、来週も色々なイベントになりそうです。

また、来週も色々なイベントになりそうです。

わたなべしるす

PS. 来週、お知らせする予定ですが、以前、川前小学校、七北田小学校の校長先生としてお世話になった、内藤先生から、メキシコで日本人学校だと思うのですが、活躍されている先生をご紹介頂きました。その内容は、また、後日、このHPから紹介するということで。今週起きたメキシコ地震に、日本からの救援隊が到着したと。2011/03/11の時には、メキシコから救援にきて頂いたと。。。これが両国をよりよくつなぐことになればと。。。1人でも多くの方が、救助されることを祈りつつ。。 PS.のPS. 9/23(土), 14:00. 仙台市立片平丁小学校のHPに、出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。

PS.のPS. 9/23(土), 14:00. 仙台市立片平丁小学校のHPに、出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。