研究経過

日本育種学会第130回講演会 公開シンポジウムにて講演(辻グループ)

September 26, 2016 2:31 PM

Category:アウトリーチ活動, 学会での企画, 招待講演

main:辻班

日本育種学会第130回講演会の公開シンポジウム「食糧問題を解決する育種学の最前線 ー第2の緑の革命のためにー」にてお話しました。一般市民の皆様に向けて、フロリゲンによる植物の花成の理解、植物改良への道筋について話しました。植物育種学は植物新種誕生原理の理解と親和性の高い研究分野であり、今後さらに発展していくことと思います。

ーーーーーーー

花咲か爺さんの灰をめざして ~花成ホルモン・フロリゲンの秘密を探る~

辻 寛之 横浜市立大学・木原生物学研究所

【はじめに】フロリゲンは植物に花と実りをもたらすホルモンである。そう聞くと日本人の多くは花咲か爺さんの灰を思い浮かべるであろう。花咲か爺さんの灰は花を作らせる理想の物質に見えるが、実際のフロリゲンも人々の暮らしに深く関わっている。例えば北海道は今でこそ日本有数の米どころであるが、明治時代まで米の収穫は極めて困難であった。何が米の収穫を可能にしたのか、その鍵となったのが花の咲くタイミングの制御である。北海道ではイネが花をつけた時には既に寒いので実りが悪くなる。イネに耐冷性を付与すれば良さそうだが、北海道の寒さに耐えられるような親品種がないため困難であった。そこで採られた作戦が「寒くなる前に花をつけさせ、米を収穫する」というものである。この戦略が功を奏し、北海道での稲作は日本の食を支えるまでに成長した。この時に利用された遺伝子も今では特定されており、フロリゲンの合成量を増加させるような遺伝子が当時の育種家、農家によってそれと知らずに活用されたことが明らかになっている。

【フロリゲンの正体】フロリゲンの正体はいったい何であろうか? 1937年にロシアの植物生理学者チャイラヒアンが「植物が季節の変化を感じ取ると葉で合成され、茎の先端まで輸送されて花芽をつくる植物ホルモン」としてフロリゲンの存在を提唱した。以来、世界中でその正体を解明する試みが続けられてきたが正体はわからず、「幻の植物ホルモン」とまで呼ばれていた。しかし近年の分子生物学、分子遺伝学の発展から、2007年についにその正体が明らかにされた。他の植物ホルモンが低分子化合物であるのに対して、フロリゲンは既知のホルモンとまったく異なるタンパク質がその正体だったのである。この発見には日本の植物科学の成果が大きく貢献してきた。私たちはフロリゲンの細胞内受容体を発見、フロリゲンの機能の本体となる核内転写複合体を同定し、フロリゲンの正体に分子レベルの強い証明を与えた。

【これからのフロリゲン研究】フロリゲンは被子植物に普遍的に作用する。その合成量を増やすことで秋咲きのキクを四季咲きに改変できるし、フロリゲンの合成を止めると花をつけないバイオマスイネを作ることもできる。かつて北海道で採られたような、生育に不適な季節が来る前に花を作らせる戦略も、多くの作物に応用することが可能であろう。

これまで未知であったフロリゲンがはっきりと見つかったことから、教科書も文字通り書き換えられ、今では高校生物の教科書にも私達の撮影した写真と共に紹介されている。この写真は、大学院生ががんばって研究し撮影したものである。フロリゲン研究は未だ黎明期にあり、しかもこれまで日本が世界をリードしてきた研究である。若い皆さんにはこうした研究にぜひ参加していただき、「花と実りの世界」を実現する研究を一緒に進めていただけたらと思っている。

日本植物学会第80回大会シンポジウムにて講演(辻グループ)

September 16, 2016 2:26 PM

Category:招待講演

main:辻班

沖縄で開催された植物学会のシンポジウム「多様な植物現象を理解するためのイメージング:細胞内構造から環境応答まで」にて、メリステムの精緻な反応にイメージングから迫った研究についてお話します。

ーーーーーーー

フロリゲンが植物に環境の記憶を刻みこむ過程のイメージング

フロリゲンは長距離移動性の花成誘導因子であり、その正体はFTタンパク質である。花芽形成に適した環境の葉で合成され、茎頂メリステムまで輸送されて機能する。ここで興味深いのが、フロリゲンの合成量と花成の関係である。フロリゲンは葉において毎日合成され、その総量は直線的に増加していく。一方で、フロリゲンの機能の場であるメリステムは、栄養成長か生殖成長かの二つの状態しか取り得ない。したがって植物には、日々増加するフロリゲン総量を記憶・積算し、閾値を越えたらメリステムで花成を開始させる、未知の環境記憶メカニズムが存在すると考えられる。この分子実体を解明するため、遺伝子発現の解析とイメージングを組み合わせた実験を行った。

はじめにイネの茎頂メリステムは何日分のフロリゲンの合成を必要とするのか調査した。その結果、イネの花成には34日分のフロリゲン合成が必要であることがわかった。この時期の茎頂におけるフロリゲンの分布を独自のフロリゲンの生体イメージング、及び超解像度イメージングで観察したところ、フロリゲンの分布パターンがフロリゲン合成日数の記録、つまり環境の記憶となることを示唆する結果を得た。

ーーーーーー

ゲノム重複による新種誕生の長所と短所について、重金属蓄積に着目してMBE誌に報告しました(清水・瀬々グループ)

September 7, 2016 1:55 AM

Category:研究成果

main:瀬々班

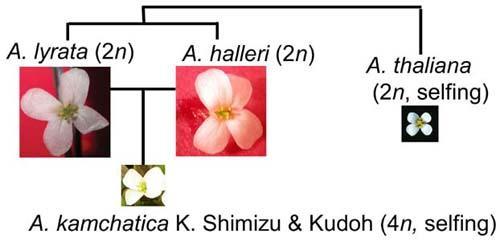

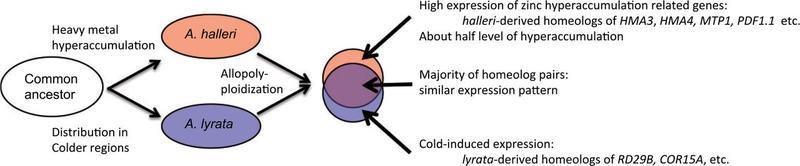

被子植物種の約35%は倍数体種だと推定されており、ゲノム重複(倍数体化)による種分化(新種誕生)は、植物新種誕生の主要なメカニズムです。倍数体種分化の長所と短所は20世紀半ばの進化学の泰斗ステビンス以来様々に議論されてきましたが、これまで倍数体ゲノムの複雑性のために分子基盤はほとんど分かっていませんでした。我々は、これまでにシロイヌナズナ属の異質倍数体ミヤマハタザオA. kamchatica(図)をモデル異質倍数体として、倍数体RNA-seq解析用ソフトウェアHomeoRoqを開発し(Akama, Shimizu-Inatsugi, Shimizu, Sese. Nuc Acids Res 2014)、重金属応答や低温応答を調べてきました。

その結果、異質倍数体がもつ固定へテロのゲノム構成(4コピーのうち2コピーが片親由来)が、長所にも短所にもなっていることが見えてきました(図)。長所として、それぞれの親に特有のシス制御環境応答遺伝子ネットワークを組み合わせられることが挙げられます。ミヤマハタザオは、親の一つのセイヨウミヤマハタザオA. lyrataのRD29B, COR15Aなどの低温応答遺伝子の高発現に加えて、もう一つの親のハクサンハタザオA. halleri特有のHMA4, MTP1など重金属蓄積遺伝子の高発現を併せ持っていました。一方で、固定へテロであるために高発現といっても親に比べたら約半分でした。さらに、表現型としてミヤマハタザオの亜鉛蓄積を調べたところ、A. lyrataなど普通の植物に比べて格段に高濃度の亜鉛を蓄積していたものの、A. halleriと比べると約半分に落ちていました。

言い換えれば、特定環境に適したスペシャリストである2倍体親に対して、異質倍数体は広域・変動環境に強いジェネラリストであることが示唆されました。重金属蓄積能力は、昆虫食害を防ぐほか、土壌浄化(phytoremediation)に応用するための研究が進んでおり、広い環境条件で育ちやすいミヤマハタザオが活用できる可能性があります。

Paape T, Hatakeyama M, Shimizu-Inatsugi R, Cereghetti T, Onda Y, Kenta T, Sese J, Shimizu KK. Mol Biol Evol. 2016. [Epub ahead of print]

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/31/molbev.msw141.full

名古屋大学アドバンス生命科学特論・IGERセミナーにて講演(辻グループ)

August 5, 2016 2:20 PM

Category:招待講演

main:辻班

名古屋大学大学院 理学研究科の野田口先生に招待いただき、「花芽を作る植物ホルモン・フロリゲンの分子機能」というタイトルでセミナーをしました。今回はよりイメージングに注力したお話をして、活発な議論ができました。

名古屋大学グリーン自然科学国際教育研究プログラム / IGERセミナーにて講演(辻グループ)

July 15, 2016 2:14 PM

Category:招待講演

main:辻班

名古屋大学大学院・生命農学研究科にて、フロリゲンの分子機能に関するセミナーを行いました。名古屋大学・育種学研究室の中園先生にお呼びいただきました。フロリゲンによるメリステムの機能転換、エピゲノミクスを始めとする新しい話をしました。

講演内容:

フロリゲンは植物に花芽を作らせる植物ホルモンであり、葉で合成されたのちに茎頂メリステムまで輸送されて機能する。美しい花とその後の実りをもたらすフロリゲンは多くの研究者を惹きつけ、日本でも古くは故・木原均博士に由来するアサガオを用いたユニークな研究が展開されてきたが、その正体は長い間謎に包まれてきた。しかし最近の分子遺伝学の発展から、フロリゲンは当初想定された低分子化合物ではなく、FTと呼ばれる遺伝子にコードされたタンパク質であることが明らかとなった。私達はフロリゲンの受容体を発見、活性本体となる複合体を同定して、これに強い証明を与えることができた。

私たちはフロリゲンの新しいサイエンスを目指して、世界唯一と言えるフロリゲン生体イメージング系、独自のメリステム単離技術と次世代シーケンサーを組み合わせた大規模解析系などをこつこつ開発してきた。本セミナーでは、これらの研究から解明したフロリゲンの分子機能の新しい理解について紹介したい 。

同時に大学院の集中講義も行いました。二日間まるまるフロリゲンの話を伝え、改めて色々分かって来たおもしろい研究分野であると感じています。