研究経過

4倍体植物Arabidopsis kamchaticaの形質転換法を確立しました (清水グループ)

October 27, 2017 8:20 PM

Category:研究成果

main:瀬々班

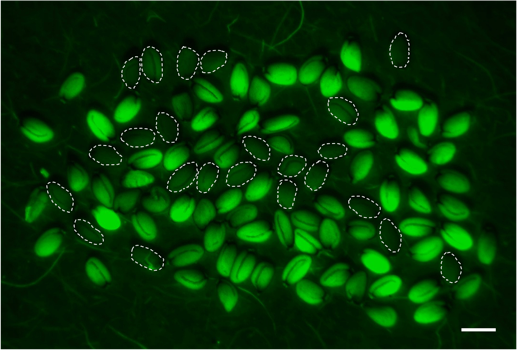

近年、次世代シーケンサーの普及や解析技術の向上により、ゲノム構造が複雑な倍数体植物においても詳細な解析が可能になってきました。アブラナ科シロイヌナズナ属のミヤマハタザオ(Arabidopsis kamchatica)は異なる種のゲノムが融合してできた異質4倍体であり、シロイヌナズナの近縁種であるため、異質倍数体のモデル植物として注目されています(Novikova et al. 2016)。また、私たちのグループではA.kamchaticaを用いて自家不和合性がどのように進化してきたかを明らかにしてきました(Tsuchimatsu et al. 2012)。今回A.kamchaticaの形質転換系の確立を目的に、Floral dip法をベースに条件検討を行い、複数の系統で形質転換体を得ることに成功しました。この方法はFAST(Fluorescence Accumulating Seed Technology)法を用いることにより、種子の段階で形質転換が成功した個体を選別することができます。また、これらの変異が安定して次世代に遺伝することを確認しました(図)。この方法を用い個々の遺伝子を導入もしくは遺伝子破壊を行うことで、遺伝子の機能を直接的に解析することができるようになりました。今後はこの方法を用いて倍数体植物の種分化に関連する遺伝子の解析や自家不和合性機能の解析をさらに進めていく予定です。

図: A.kamchaticaの形質転換2世代目(T2)の種子。形質転換種子はGFPの蛍光を発するが、形質転換されていない種子はGFP蛍光を発しない(白線)。

図: A.kamchaticaの形質転換2世代目(T2)の種子。形質転換種子はGFPの蛍光を発するが、形質転換されていない種子はGFP蛍光を発しない(白線)。

bar=1mm

【アウトリーチ活動】ITbMに子ども記者がやってきました!(総括班、東山班)

October 6, 2017 3:15 PM

Category:アウトリーチ活動

main:東山班

本領域の研究拠点の一つであり、東山班の所属する名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)に子ども記者がやってきました!

今回のテーマは「研究のおもしろさを伝えよう」

「基礎研究の大切さをみんなに知ってもらうにはどうしたらいいか」を、参加した小学生10名と一緒に話し合いました。

顕微鏡で花粉から花粉管が伸びる様子を観察したところ、モニターを見ながら「動いている・・・」と目が釘付け!

「植物の新種誕生」の不思議に興味を持った子供たちが、沢山記事を書いてくれました。

子どもならではの鋭くまっすぐな視点からの記事は必見です。

ぜひご覧ください。

↓

【アウトリーチ活動】7月期から9月期(第2四半期)までの出前講義実績概略(10/3)

October 3, 2017 4:30 PM

Category:アウトリーチ活動

main:渡辺班

科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。渡辺班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。

前回が6月末までをまとめました。今回は、7月から9月の第2四半期における研究代表者・渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は小学校、中学校、高校、一般の方、向けで、内容は植物の生殖などに関わる講義、実験、見学サポートなどです。

仙台市立川前小学校・仙台市理科特別授業 (1)

仙台市立川前小学校・仙台市理科特別授業 (1)

栃木県立宇都宮北高等学校・特別講義 (1)

仙台市立荒町小学校・仙台市理科特別授業 (1)

宮城県宮城第一高等学校・研究室見学 (1)

清真学園高等学校・東北大学研修 (1)

飛翔型科学者の卵養成講座・研究重点コース (1, 2, 3, 4)

宮城県仙台第一高等学校生物部・実験実習 (1, 2, 3, 4)

オープンキャンパスに伴う研究室訪問 (1, 2)

仙台市立片平丁小学校・わくわくサイエンス教室 (1)

第41回全国高校総合文化祭(みやぎ総文祭2017)自然科学部門 (1)

愛媛県立今治西高等学校生物部・研究室見学 (1)

植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2017--不思議の箱を開けよう--」 (1)

平成29年みやぎ県民大学 (1)

飛翔型「科学者の卵養成講座」特別講義 (1)

今治市立立花小学校・2017年度ふるさと出前授業-7 (1)

愛媛県立今治北高等学校・特別講義 (1)

愛媛県立今治西高等学校・大学出張講義 (1)

仙台市立館小学校・仙台市理科特別授業 (1)

仙台市立幸町小学校・仙台市理科特別授業 (1)

仙台市立片平丁小学校・仙台市理科特別授業 (1)

メキシコ・グアダラハラ補習授業校・学習発表会サポート (1)

仙台市立北仙台小学校・仙台市理科特別授業 (1)

今後も引き続き、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。

わたなべしるす

研究成果がJournal of Cell Science誌に掲載されました(丸山班、東山班)

September 29, 2017 5:48 PM

Category:研究成果

main:丸山班, 東山班

受精後の胚珠では花粉管誘引物質を分泌する助細胞がすみやかに不活性化されることで,不必要な2本目の花粉管の接近が阻まれています.

近年,私たちは受精後の助細胞が胚乳に吸収されて不活性化されることを報告しました.助細胞胚乳融合と名付けた現象のメカニズムに迫るため,今回の論文では様々な阻害剤を用いた実験を行いました.動物の細胞融合や酵母の接合などでは,細胞膜融合においてアクチンフィラメントの集積やタンパク質の分泌が重要と考えられていました.しかしながら,受精後の胚珠をアクチンの重合阻害剤や分泌経路の阻害剤で処理しても助細胞胚乳融合が起こる頻度にほとんど影響は見られませんでした.その代わり,受精した胚珠を転写阻害剤や翻訳阻害剤で処理すると助細胞胚乳融合が強く抑えられたことから,受精後における新たな遺伝子発現の重要性が示されました.さらに,サイクリン依存性キナーゼの阻害剤であるroscovitineの処理によっても助細胞胚乳融合の頻度が低下することが明らかとなり,G2期からM期への転換が助細胞胚乳融合に必要であることが示唆されました.

助細胞胚乳融合の実行因子は未だ同定されていませんが,いずれ順遺伝学などの別のアプローチによって徐々に明らかになってくるでしょう.今回の知見はそれらの因子がどのように働いているのかを考える上で重要な役割をはたしてくれると考えています.

*本研究はJournal of Cell Science誌に掲載されました.

<発表論文>

Motomura, K., Kawashima, T., Berger, F., Kinoshita, T., Higashiyama, T., and Maruyama, D. (2017). A pharmacological study of Arabidopsis cell fusion between the persistent synergid and endosperm. Journal of Cell Science.

【国際共同研究】Genome BiologyのPlant Epigenomics特集号にシロイヌナズナ種子におけるDNAメチル化のリプログラミングについての論文が掲載されました(川勝班)

September 27, 2017 10:00 AM

Category:研究成果

main:川勝班

植物は動物と異なり種子が休眠することでライフサイクルを一時的に止めることができます。動物では受精から胚発生の間に大まかな形が作られますが、植物では胚発生だけでは形作りは完了せず、発芽後も新たに葉や花を作り続けて形作りが継続します。DNAメチル化は遺伝子発現やトランスポゾン転移の抑制に関わっています。動物ではリプログラミングによって胚発生過程で親世代から引き継がれたDNAメチル化を消去し、新たにDNAメチル化を再構築します。植物でも花粉細胞や胚乳のリプログラミングは報告されていましたが、植物の形作りにおけるリプログラミングはあまり知られていませんでした。

私たちは胚発生中の種子と発芽中の種子のDNAメチル化パターンの変化を詳細に調べ、胚発生ではCHHメチル化が誘導されて休眠中の完熟種子は非常に強くCHHメチル化を受けているが、発芽後数日間でCHHメチル化が一気に解除されることがわかりました。胚発生におけるアクティブなCHHメチル化は小分子RNAに依存したRdDM経路とヘテロクロマチン構築に関わるDDM1-CMT2経路に依存していること、一方で発芽におけるメチル化の解除は細胞分裂に依存した受動的な脱メチル化が原因であることもわかりました。

DNAメチル化の変化と遺伝子発現の変化を比較すると、DNAメチル化の変化はゲノム上でランダムに起きているのではなく、休眠中は発現していないが発芽によって発現が誘導される遺伝子の近傍に多くなっていることがわかりました。このことから胚発生と発芽過程ではDNAメチル化によって発芽に関係する遺伝子発現を制御している可能性が示されました。

種子の休眠・発芽は新種誕生に必要な生存競争に関わるだけでなく、重要な農業形質の一つです。今回得られた知見はエピゲノム制御による休眠・発芽の最適化に繋がっていくことが期待されます。

<発表論文>

また、La Trobe UniversityのMathew G. LewseyグループとCentre national de la recherche scientifiqueのVincent Colotグループからも関連した論文も公開されており、Nature Reviews GeneticsのReserach HighlightとBioMed CentralのOn Biologyに紹介記事も掲載されています。こちらも合わせてご覧ください。

<関連論文>

<紹介記事>

Morneau (2017) Exploring the epigenetic dynamics of early plant development. On Biology