研究経過

【アウトリーチ活動】2月期から3月期(第4四半期)までの出前講義実績概略(3/29)

March 29, 2017 2:41 PM

Category:アウトリーチ活動

main:渡辺班

科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。渡辺班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。

前回が1月末までをまとめました。今回は、2月から3月の第4四半期における研究代表者・渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は小学校、中学校、高校、一般の方、向けで、内容は植物の生殖などに関わる講義、実験、見学サポートなどです。

仙台市立片平丁小学校・平成28年度 第2回学校評議員・関係者評価委員会 (1)

仙台市立片平丁小学校・平成28年度 第2回学校評議員・関係者評価委員会 (1)

沖縄県立球陽高等学校・SSH特別講演 (1)

平成28年度 香川県立観音寺第一高等学校・SSH研究開発成果報告会 (1)

青森県立五所川原高等学校・特別講義 (1)

平成28年度 岩手県立盛岡第三高等学校・SSH発表会・運営指導委員会 (1)

平成28年度 宮城県高等学校理数科課題研究発表会 (1)

平成28年度 福島県立福島高等学校・SSH発表会・運営指導委員会 (1)

山形県立鶴岡南高等学校理数科・SSH理数セミナーI (1)

2017年・飛翔型「科学者の卵養成講座」・米国リバーサイド研修 (1, 2, 3, 4)

今年度のまとめでなので、2016年度のアウトリーチ活動総数は、88件、手紙、レポートをくれた児童、生徒さんたちには返事を書きました。その総数は、2,196通。ということでした。年々、色々なことで多忙になることから、返事を書くのを、個人宛でなくて、クラス単位、学校単位ということにしつつあることから、従来より、返事の総数は減っています。それでも現状を勘案すれば、それなりの数はこなせたのではと思います。出前講義等に伺ったあとに、mailでの質問なども多数ありました。主に高校生ですが。そうした方々とのやりとりもありました。

また、仙台市内での出前講義に対して、仙台市教育委員会から、感謝状を頂きました。同様に、今治市及びその周辺地域での出前講義に対して、今治市教育委員会から、感謝状を頂きました。望外の喜びです。ありがとうございました。一層精進したいと思います。次年度も引き続き、社会貢献は継続したいと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

Molecular Ecology誌の特集号(The Molecular Mechanisms of Adaptation and Speciation )に、タネツケバナ属のゲノム倍数化による適応放散の分子機構についての論文が掲載されました(清水・瀬々グループ)

March 1, 2017 7:38 PM

Category:研究成果

main:瀬々班

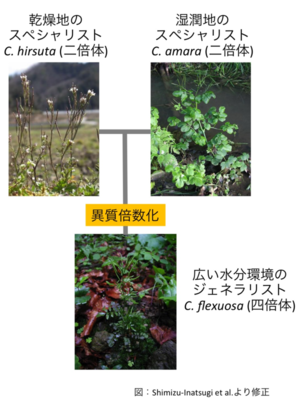

アブラナ科タネツケバナ属は200種あまりを含み、その半数以上が倍数体であるため20世紀半ばから倍数体研究によく使われてきました。二倍体種は乾燥地と湿潤地という両極端な水分環境に見られる一方、倍数体はその中間的な水分環境に生息します。例えば、季節によって水環境の変化する水田や、水位が上下する川の土手などが典型的な倍数体の生息地です(図)。

アブラナ科タネツケバナ属は200種あまりを含み、その半数以上が倍数体であるため20世紀半ばから倍数体研究によく使われてきました。二倍体種は乾燥地と湿潤地という両極端な水分環境に見られる一方、倍数体はその中間的な水分環境に生息します。例えば、季節によって水環境の変化する水田や、水位が上下する川の土手などが典型的な倍数体の生息地です(図)。

この論文では、タネツケバナ属の代表的な二倍体二種とその間に生まれた四倍体を使って、これらの種が乾燥条件と浸水条件でどのように遺伝子発現を変化させるかを調べました。その結果、四倍体は乾燥条件では乾燥地に生息する二倍体種の遺伝子発現様式を模倣し、逆に浸水条件では湿潤地に生息する二倍体種を模倣することがわかりました。ただし、その模倣は完璧ではなく、倍数体では遺伝子の発現変化の強さは両親の二倍体親の中間的なレベルにとどまることもわかりました。

このことは、二倍体は乾燥と湿潤、いずれかの環境のスペシャリストである一方、倍数体はその中間的な環境に進出してジェネラリストとなることによって生き残ったということを示しています。

近年、生態学的種分化、つまり生殖隔離と生態的特徴の変化が同時に成立するような新種形成のメカニズムに注目が集まっています。異なる水分応答をもつ種のあいだの異質倍数体化は、新しい生態学的種分化のメカニズムだと考えています。かつ、過去150年にスイスでタネツケバナ属の新種倍数体が誕生したことが知られているように、急速な種分化をもたらします。実際、タネツケバナ属は、異質倍数体化が繰り返し起こることで多様な環境に生育する種があらわれ、適応放散した例だと考えられます。

清水グループでは、さらにゲノムレベルの解析を進めるため、次世代シーケンサーによるタネツケバナ属のゲノムプロジェクトも行っています(Gan et al. 2016)。今後、その情報を利用して、どの遺伝子が適応放散の鍵となったのか、このような倍数体の戦略がタネツケバナ属の多くの倍数体に共通してみられるものなのかどうかなどを調べていく予定です。

ハワイ諸島の多様な環境での新種形成の初期過程をゲノムレベルで解析しました (清水グループ)

February 20, 2017 10:30 PM

Category:研究成果

main:瀬々班

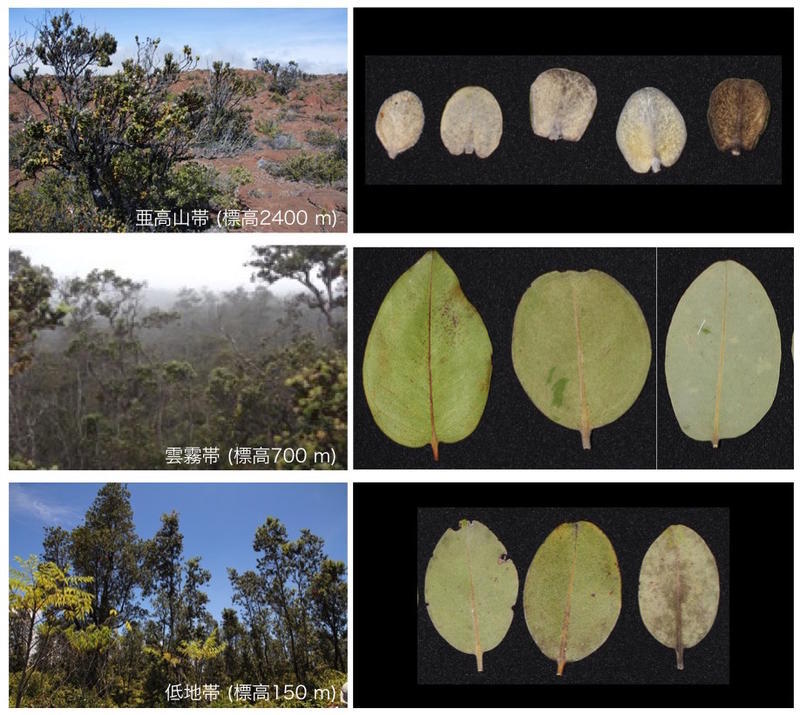

遺伝子解析技術の著しい進歩により、野生生物の適応・進化過程をゲノムレベルで解明できるようになりました。ハワイ諸島に優占して生育する固有種ハワイフトモモ (フトモモ科) は、一種でありながら多様な環境へ適応し、環境の異なる集団間では別種とも思える程に、形態の異なる葉をもちます (図) 。ポスドクの伊津野彩子博士らが京都大学での博士課程以来、ハワイフトモモを種分化初期過程研究のモデル生物として研究を進めてきています。まず、N50が5MB以上という非常に高いクオリティのゲノムアセンブリを確立しました (Izuno et al. 2016)。さらに、ハワイ島マウナロアの標高150-2,400 mの範囲に生育する72個体を対象に、ゲノム内の1,659遺伝子座における塩基変異を調べました。その結果、異なる環境に適応し、互いに異なった形態を持つ集団間においてもゲノムの大部分では遺伝子交流があり、遺伝的差異は小さい反面、気温や降水量変化への応答に関与すると思われる一部の遺伝子座 (34遺伝子座) においては、選択によって生じたと思われる、大きな差異が認められました。従って、ハワイフトモモは、一部の遺伝子座の変化によって葉形態等に著しい差異が生じることで多様な環境に適応し、新種形成の非常に初期の段階にあることが示唆されました。

Izuno A, Kitayama K, Onoda Y, Tsujii Y, Hatakeyama M, Nagano AJ, Honjo MN, Shimizu-Inatsugi R, Kudoh H, Shimizu KK, Isagi Y. (2017) The population genomic signature of environmental association with gene flow in an ecologically divergent tree species Metrosideros polymorpha (Myrtaceae). Molecular Ecology

【アウトリーチ活動】11月期から1月期(第3四半期)までの出前講義実績概略(2/14)

February 15, 2017 1:12 PM

Category:アウトリーチ活動

main:渡辺班

科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。渡辺班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。

前回が10月末までをまとめました。今回は、11月から1月の第3四半期における研究代表者・渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は小学校、中学校、高校、一般の方、向けで、内容は植物の生殖などに関わる講義、実験、見学サポートなどです。

グローバルサイエンスキャンパス平成28年度連絡協議会・プレゼン、質疑応答(1)

仙台市立向陽台中学校・職場体験学習(1)

青森県立五所川原高等学校理数科課題研究発表会・助言者(1)

飛翔型「科学者の卵養成講座」研究基礎コース・キャリア教育講義(1)

仙台市立木町通小学校・特別授業(1)

兵庫県立豊岡高等学校SSH・サイエンスリサーチ(1)

今治市立岡村小学校・関前中学校・2016年度ふるさと出前授業-8(1)

今治市立立花小学校・2016年度ふるさと出前授業-9(1)

今治市立吹揚小学校・2016年度ふるさと出前授業-10(1)

今治市立清水小学校・2016年度ふるさと出前授業-11(1)

今治市立波方小学校・2016年度ふるさと出前授業-12(1)

上島町立岩城小学校・2016年度ふるさと出前授業-13(1)

上島町立弓削小学校・2016年度ふるさと出前授業-14(1)

今治市立鴨部小学校、九和小学校、玉川中学校・2016年度ふるさと出前授業-15(1)

第42回仙台市教育課題研究発表会:質問・助言者(1)

平成28年度東北地区SSHサイエンスコミュニティ研究校発表会・講評者(1)

今後も引き続き、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。

わたなべしるす

国際共同研究の成果がeLIFEに掲載

February 6, 2017 2:09 PM

Category:研究成果

main:木下班

ジュネーブ大学のLuis Lopez-Molinaさんとの共同研究の成果がeLIFEに掲載されました。シロイヌナズナの種子発芽の過程でインプリントされた遺伝子発現が見られるというものです。Luisさんは、種子休眠の深さにParent-of-Originがあり、胚乳の機能が関与していることに着目されていました。今 回、発芽種子の胚乳画分のトランスクリプトーム解析より、母親特異的なインプリント遺伝子、父親特異的なインプリント遺伝子を見いだし、そのうちの一つが ABAを介した種子休眠の深さに関与することを見いだしています。

私達は、インプリント遺伝子FWAの発現部分を担当しました。FWAは 中 央細胞で活性化され初期胚乳で発現するインプリント遺伝子ですが、種子発芽時の胚乳画分でも遺伝子発現が見られていました(Kinoshita 2004)。今回、このような形で過去の知見に再び触れることができ、また共同研究に発展したことを嬉しく思います。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28005006