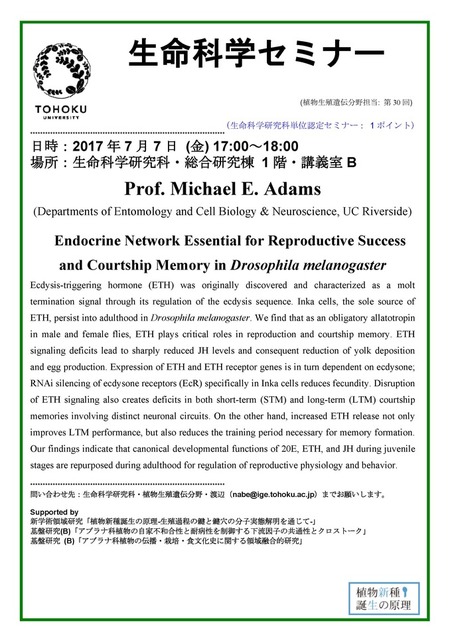

生命科学セミナー「Endocrine Network Essential for Reproductive Success and Courtship Memory in Drosophila melanogaster」を7月7日に開催します。今回は、Departments of Entomology and Cell Biology & Neuroscience, UC Riverside, Prof. Michael E. Adamsに、セミナーをお願いしました。

1つ前のお知らせにも記しましたように、UC RiversideからYamanaka先生がいらっしゃり、セミナーをお願いしました。Yamanaka先生と一緒に来仙されるDepartments of Cell Biology & NeuroscienceのChairをされているAdams教授にもセミナーをお願いしました。先のYamanaka先生の講義は、日本語でお願いしましたが、Adams教授のはもちろん、英語でとなりますこと、お許しください。もちろん、その方が、welcomeという方もいらっしゃるのでは。。。渡辺は苦手なのですが。何より、子供ころは、昆虫を捕まえて遊んでいた渡辺としては、昆虫の話を伺えるのは、楽しみなわけです。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=92kb) では、7/7(Fri), 17:00~18:00に、1つ前のYamanaka先生の講義とあわせて、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

では、7/7(Fri), 17:00~18:00に、1つ前のYamanaka先生の講義とあわせて、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

【お知らせ】生命科学セミナー「Endocrine Network Essential for Reproductive Success and Courtship Memory in Drosophila melanogaster」を7月7日に開催

2017年6月12日 (月)

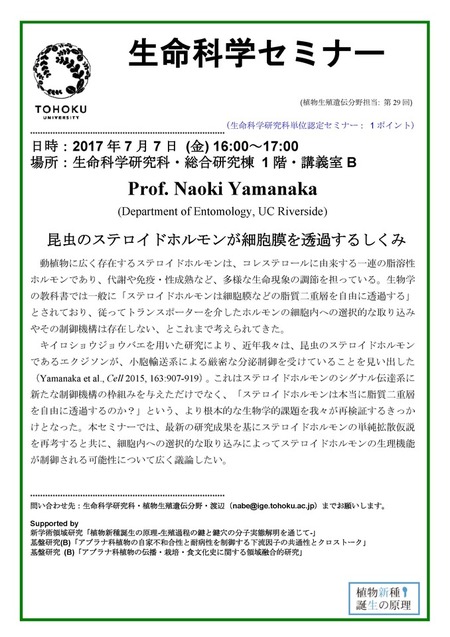

【お知らせ】生命科学セミナー「昆虫のステロイドホルモンが細胞膜を透過するしくみ」を7月7日に開催

2017年6月12日 (月)

生命科学セミナー「昆虫のステロイドホルモンが細胞膜を透過するしくみ」を7月7日に開催します。今回は、Department of Entomology, UC Riverside, Prof. Naoki Yamanakaに、セミナーをお願いしました。

渡辺の研究分野は「植物生殖遺伝学」。昆虫との関係は。。。アブラナ科植物を栽培しているので、その害虫に鱗翅目などの昆虫はいますが。。。これまでの生命科学セミナーも、植物科学、インフォマティクス、教育など多岐にわたっていましたが、昆虫までになるとは(もちろん、渡辺は子供の頃から、昆虫は大好きで、昨年も、片平丁小学校の出前講義で、セミの幼虫を捕まえるというイベントを行ったくらいですから。)。。。こんなきっかけも、渡辺が統括コーディネーターを行っている飛翔型「科学者の卵養成講座」のおかげ。一昨年と今年、そのイベントで高校生を引率して、UC Riversideに訪問したとき、お目にかかり、お世話になったのが、Yamanaka先生。今回、学会が日本で開催される関係で来日されると言うことで、セミナーをお願いした次第です。

日本で学位を取られた後、UCRで現在の研究を展開しておられます。ということで、せっかく、興味深い話を母国語の日本語でということでお願いしました。ですので、分野が異なる方も、是非、ご参加いただきたくご案内申し上げます。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=130kb) では、7/7(Fri), 16:00~17:00に、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

では、7/7(Fri), 16:00~17:00に、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

PS. 渡辺が学部学生、大学院生の頃、東京大・農学部・生物有機化学研究室(鈴木昭憲教授)の磯貝彰助教授のところへ、共同研究で伺っていました。どこかにも書いたことがあると思います。その頃、鈴木先生の助手をされていたのが、片岡宏誌助手。実験、サンプル調整等で伺うと、よく声をかけて頂いたのを覚えております。その片岡先生が農学部から新領域創成科学研究科に教授として異動され、その片岡先生の元で研究をされていたのが、今回、セミナーをお願いした山中先生になります。不思議なご縁で、科学者の卵養成講座というアウトリーチ活動のイベントでお目にかかることができるとは。。。そんなこともありまして。渡辺が企画した次第です。

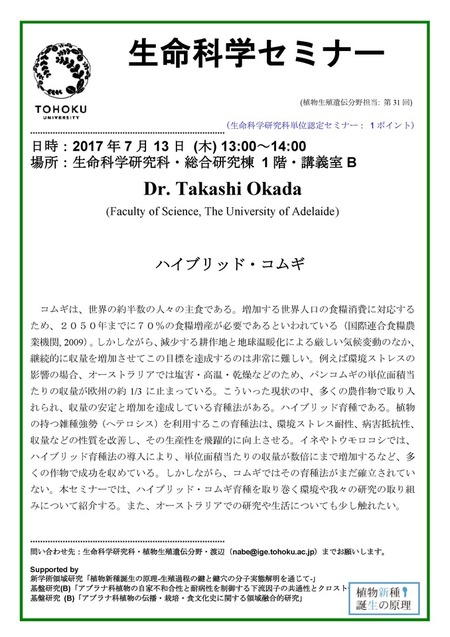

【お知らせ】生命科学セミナー「ハイブリッド・コムギ」を7月13日に開催

2017年6月11日 (日)

生命科学セミナー「ハイブリッド・コムギ」を7月13日に開催します。今回は、Faculty of Science, The University of Adelaide, Dr. Takashi Okadaに、セミナーをお願いしました。

Dr. Okadaは、東北大・農学部の鳥山教授のところで学位を取られ、その後、豪州でアポミクシスなどの研究を展開され、現在は、表題のチャレンジングなテーマについて、研究を行っておられます。来日されると言うことで、セミナーをお願いした次第です。農作物の多くは、そろいの良さ、収量などの点で、優れていることから「F1雑種」の種子が流通しています。それを、コムギでというのは、興味深いテーマであります。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=140kb) では、7/13(Thr), 13:00~14:00に、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

では、7/13(Thr), 13:00~14:00に、生命科学研究科・プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

PS. Dr. Okadaのセミナーの前の週にも、ちょっと趣向の異なるセミナーをsettingしているのですが、少々長めの説明が必要なこともあって。。。少しお待ち下さい。

「第2回 Tohoku INVENTOR開催!」(6/5追記)

2017年5月31日 (水)

今日で5月も終わり。5月の気候は結構、人間には厳しかったような。もちろん、植物にも。さらに、5月の最後の今日は、西日本では局所的な雨。ゲリラ豪雨というのでしょうか。確かに、かなりの雨でした。そんな5月最後の日。渡辺は基本、サイエンスをやっているわけですが、アウトリーチ活動も。その1つが「科学者の卵養成講座」。今年で9年目。初年度の修了生は大学院生であれば、D1, M2の世代。その「科学者の卵養成講座」の第1期生が企画しているイベントのお知らせが渡辺の所に。中身は以下の通り。

****************************************

Tohoku INVENTORとは――

私たちTohoku INVENTOR実行委員会は、「社会をわくわくさせるアイデアを東北から発信!」を合言葉に、2016年5月に本格的に活動を開始しました。私たちは、文部科学省が毎年主催している、学生による自主研究の祭典「サイエンスインカレ」に端を発しています。同大会の出場者であり、飛翔型「科学者の卵養成講座」の出身者でもある代表・日置友智が、東北の自主研究を盛り上げるために立ち上げたのです。活動としては主に、自主研究を盛り上げるワークショップイベントを開催しています。また、「サイエンスインカレ」への参加実績もあります!

2016年11月には、「第1回Tohoku INVENTOR」を開催し、大成功に終えました!

そして来る6月25日(日)、今回宣伝させていただく「第2回Tohoku INVENTOR」を開催します! 文理を問わず,大学生と高校生が一堂に会し,分野横断的な研究発表や,いま私たちが実現させようとしている科学技術に関するワークショップを行う、それがTohoku INVENTORです!

文理を問わず,大学生と高校生が一堂に会し,分野横断的な研究発表や,いま私たちが実現させようとしている科学技術に関するワークショップを行う、それがTohoku INVENTORです!

本イベントは二部構成で行います。 第一部では、文系理系を含む6名の、分野にとらわれない最新の研究発表を聞くことができます。サイエンスインカレでの受賞者などの優秀な学生ばかりです!

第二部では、参加者と発表者がチームを組み、ワークショップを通して将来の発明を考えます。高校生・文系大学生・理系大学生・企業、様々な観点の意見が飛び交うワクワクした場を提供します!

(参加無料。途中参加・退室可。) 堅苦しくなく学問や社会の課題について考えを深められるチャンス!詳しく知りたい!という方は以下のホームページまたはFacebookにアクセス!

堅苦しくなく学問や社会の課題について考えを深められるチャンス!詳しく知りたい!という方は以下のホームページまたはFacebookにアクセス!

ホームページ https://tohokuinventor.wixsite.com/homepage

Facebook @tohokuinventor

申し込みたい!という方は以下のメールアドレスに所属・学年・名前を記入して連絡を!

Mail tohoku.inventor@gmail.com

****************************************

渡辺も少しですが、昨年も参加しました。今年は。イベント続きの中の休みがほしい日曜日。気合いと根性で、行ってみようかなと。

わたなべしるす PS. 6/5(月), 11:45. 書いている文章には間違いがなかったのですが、ポスターに記載されている日付けが、間違っておりました。

PS. 6/5(月), 11:45. 書いている文章には間違いがなかったのですが、ポスターに記載されている日付けが、間違っておりました。

正しくは6月26日 → 6月25日でした。

修正されたポスターのdataが来ましたら、掲載しますので。修正版を。日付け、曜日だけ、お間違いのないように。。。

PS.のPS. 6/5(月), 17:40. 修正版のポスターも届き、修正した、ポスターです。多くの方の参加を楽しみにしておりますので。

【お知らせ】「学習ハンドブック」学習支援センター(SLAサポート)などなど(5/25)

2017年5月26日 (金)

週の前半はずいぶん暑かったような。。。昨日あたりからは20oCを下回る気温。植物にも、人間にもあまりよくないと思える上下動。。。梅雨にはもちろんはやいですが、仙台周辺は連休、そのあとには田植えも終わったのでは。。。そん中で、「全日本田植選手権大会」というイベントが岩手県であったとか。。。農学部の3年生になった農場実習の最初は田植えだったような。田植機を使ったところあったですが、それができないところを人海戦術。いずれ懐かしい学生時代の記憶で。ただ、九州では地割れの関係で田植えができないとか。。。何かの前兆なのか。。。実物を見てないので。というか、立ち入り禁止のようですが。。。 そんな木曜日。担当している、図書館での講義「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」の関係でとある会議が。その席上資料に「東北大学レポート指南書」というものが。2017年3月発行ということは、つい最近できた資料。細かく拝見する時間がないので、是非、お時間のある方は、学習支援センター(SLAサポート)から。。細かくいろいろなことが書かれてあり、この講義でも十分参考になるのでは。。。この冊子の表紙にはPart 2とあるので、Part 1もあるとか。「あなたならどうする?」という冊子。大学での学びについての記述が。。30年以上前、学生であった渡辺の頃には、入学式もこうしたものもなくて。。あったのは、たぶん「鬼○表」でしょうか。当時は、紙媒体でしたが、現在はnet上なのかも知れないですが。。。今の時代、こうしたサポートがありすぎと思うことも。ただ、ないと、親切でないとか。。。これで自分で考えることを学習できるのか。そういえば、渡辺の頃は「講義」といわれ、講義室と言われていたのが、今は「授業」と「教室」。。。。かなり、複雑な思いですが。。その違いを考えて、時代の流れと言わず、「考える」ことの重要性を改めて、問い直さないといけないような。。。そんな貴重な会議であった。

そんな木曜日。担当している、図書館での講義「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」の関係でとある会議が。その席上資料に「東北大学レポート指南書」というものが。2017年3月発行ということは、つい最近できた資料。細かく拝見する時間がないので、是非、お時間のある方は、学習支援センター(SLAサポート)から。。細かくいろいろなことが書かれてあり、この講義でも十分参考になるのでは。。。この冊子の表紙にはPart 2とあるので、Part 1もあるとか。「あなたならどうする?」という冊子。大学での学びについての記述が。。30年以上前、学生であった渡辺の頃には、入学式もこうしたものもなくて。。あったのは、たぶん「鬼○表」でしょうか。当時は、紙媒体でしたが、現在はnet上なのかも知れないですが。。。今の時代、こうしたサポートがありすぎと思うことも。ただ、ないと、親切でないとか。。。これで自分で考えることを学習できるのか。そういえば、渡辺の頃は「講義」といわれ、講義室と言われていたのが、今は「授業」と「教室」。。。。かなり、複雑な思いですが。。その違いを考えて、時代の流れと言わず、「考える」ことの重要性を改めて、問い直さないといけないような。。。そんな貴重な会議であった。 そんな会議の中で、図書館からのお知らせも。附属図書館のtop pageに新しいバナーが追加。「学習支援ポリシー」。中を開くと難しそうな文言が。。。学生の頃、図書館を使ったのは、教養部時代にレポートを書くとき。試験前。あと、研究室に配属されて、ゼミをするために、古い論文を探すとき。くらいだったような。。それぞれの時代にそれぞれの物事の要請があるとはいえ。。。「なんでもできることをできるだけやる」というのがよいような気がするのだが。。。背伸びをしてもできないことをやろうとすると、結構、無理があったりするので。。。

そんな会議の中で、図書館からのお知らせも。附属図書館のtop pageに新しいバナーが追加。「学習支援ポリシー」。中を開くと難しそうな文言が。。。学生の頃、図書館を使ったのは、教養部時代にレポートを書くとき。試験前。あと、研究室に配属されて、ゼミをするために、古い論文を探すとき。くらいだったような。。それぞれの時代にそれぞれの物事の要請があるとはいえ。。。「なんでもできることをできるだけやる」というのがよいような気がするのだが。。。背伸びをしてもできないことをやろうとすると、結構、無理があったりするので。。。

わたなべしるす

PS. 世の中では、将棋・藤井四段の連勝記録。このすごさには。。。若い者に負けないように日々研鑽しないとと思わされるイベントであり。。。勝ち続ける精神力は学ぶべきことだなと。。。

PS.のPS. あれこれと忙しくしていて、お知らせをしてなかったのが、高校生向けの「科学者の卵養成講座」の募集とその〆切。で、明日は、その第1回目。また、新しい方々にお目にかかることができるのは、何よりの楽しみです。