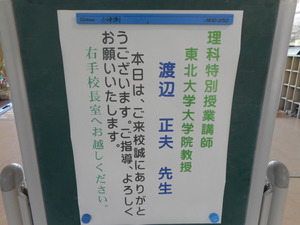

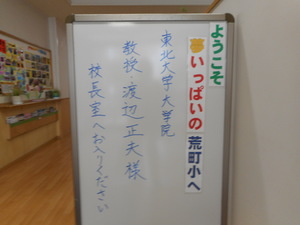

一昨日の昼間は、かなり局所的な雨降り。車で移動中に。時間と場所がずれれば、何事もなかったはずなのですが。。。こんなところでなくて、関東の水瓶である多くのダムに降って頂けないかなと。。一方で、昨日は参院選の投開票日。夜のニュースはそれだけになり。。。で、気がつかなかったのですが、1,399人の命が奪われた仙台空襲から71年。新聞のHPを見て、知ったわけですが、123機のB29が市中心部に飛来したとか。。。慰霊祭があるというのは、存じ上げず、今日になっての犠牲者の方々への黙祷でした。 明けて、月曜日。昨日も日中、少し暑くなりましたが、それより暑かったのでは、ないかと。。。仙台でも30oCを超えていましたので。そんな午後。先週の仙台市立荒町小学校に続いての仙台市理科特別授業で、仙台市立作並小学校。今の区政を引いた仙台市になる前は、宮城県宮城郡宮城町だったような。。仙台にきた頃、「宮城」というのが3つも重なるところがあるのだと。。そんなことを感動したような。今では、青葉区となっていますが。。。山形へぬける国道48号線、仙山線が走っていたり、近くには、作並温泉郷も。。。学校は国道48号線からすぐの所、仙台市の中で最西端に位置する小学校。以前、最北端の仙台市立福岡小学校へも伺ったことがあるので、あとは、最東端と最南端。どこになるのか。。。渡辺が高校までを過ごした今治市の隣が朝倉村(今は、今治市になっていますが、。。)。そんな感じの所。児童数が少なくて、複式学級になっているという小学校へは、初めてなのではと。。。最初に依頼を受けたときは、5, 6年生対象と言うことでしたが、人数が少ないこともあり、3, 4年生も含めて。それでも8人。これであれば、みんなの反応を見ながら、話ができるという環境でした。玄関を入ると、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。

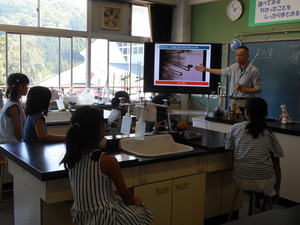

明けて、月曜日。昨日も日中、少し暑くなりましたが、それより暑かったのでは、ないかと。。。仙台でも30oCを超えていましたので。そんな午後。先週の仙台市立荒町小学校に続いての仙台市理科特別授業で、仙台市立作並小学校。今の区政を引いた仙台市になる前は、宮城県宮城郡宮城町だったような。。仙台にきた頃、「宮城」というのが3つも重なるところがあるのだと。。そんなことを感動したような。今では、青葉区となっていますが。。。山形へぬける国道48号線、仙山線が走っていたり、近くには、作並温泉郷も。。。学校は国道48号線からすぐの所、仙台市の中で最西端に位置する小学校。以前、最北端の仙台市立福岡小学校へも伺ったことがあるので、あとは、最東端と最南端。どこになるのか。。。渡辺が高校までを過ごした今治市の隣が朝倉村(今は、今治市になっていますが、。。)。そんな感じの所。児童数が少なくて、複式学級になっているという小学校へは、初めてなのではと。。。最初に依頼を受けたときは、5, 6年生対象と言うことでしたが、人数が少ないこともあり、3, 4年生も含めて。それでも8人。これであれば、みんなの反応を見ながら、話ができるという環境でした。玄関を入ると、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。

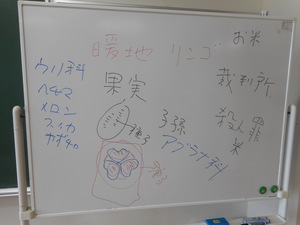

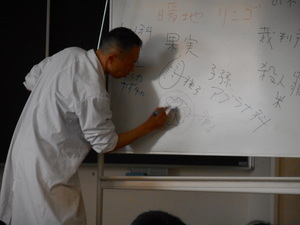

渡辺の自己紹介のあと、リンゴの収穫時期。ずいぶん前に収穫したリンゴが今でも食べることができる不思議さを実感。また、5つの花の名前。全員でがんばって、全て正解。とてもすばらしかったですね。特に、ガーベラの名前が出たのが。あと、ガーベラ、コスモスが分類されるキク科。これの花を考えると、普通の花とはちがう集合花なので。。。種子形成が真ん中で起きるのは、理解できても、1つ1つが花というのを理解するのは、少し難しいことかもしれないですが、秋になったら、たくさんのキク科の花を見ることになると思います。その時に、実感してみて下さい。それから、テーマであるリンゴは、バラ科。バラ科の果樹。どんなものがあるか。しっかり考えてくれていました。ほぼ、全部出てきたように。。

渡辺の自己紹介のあと、リンゴの収穫時期。ずいぶん前に収穫したリンゴが今でも食べることができる不思議さを実感。また、5つの花の名前。全員でがんばって、全て正解。とてもすばらしかったですね。特に、ガーベラの名前が出たのが。あと、ガーベラ、コスモスが分類されるキク科。これの花を考えると、普通の花とはちがう集合花なので。。。種子形成が真ん中で起きるのは、理解できても、1つ1つが花というのを理解するのは、少し難しいことかもしれないですが、秋になったら、たくさんのキク科の花を見ることになると思います。その時に、実感してみて下さい。それから、テーマであるリンゴは、バラ科。バラ科の果樹。どんなものがあるか。しっかり考えてくれていました。ほぼ、全部出てきたように。。

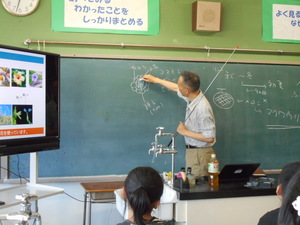

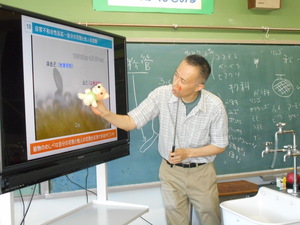

では、雌しべの先端に花粉をつけたら、どうなっているのか。それを電子顕微鏡写真と動画で。電子顕微鏡の拡大率にびっくりなようでした。実物のあまりの小ささに。また、動画で、雌しべの先端に「管(くだ)」が入っていくのがわかるとこたえてくれた方が。これは感動でした。多くの小学校で講義を行いますが、動いているのはわかるものの、それが何なのか、「管」とこたえてくれたのは、はじめてか、ずいぶん久しぶりで、驚きでした。ちょうど、ここで途中の休憩。さっと休憩して、そのあと、渡辺の所に、前半の話の続きというか、そんなことで集まってくれて。niceでしたね。後半は、管がでる花粉がふくらむところ。何を吸っているのか、どこから吸っているのか。雌しべからとか、空気中からと言うのは、驚きのようでした。

では、雌しべの先端に花粉をつけたら、どうなっているのか。それを電子顕微鏡写真と動画で。電子顕微鏡の拡大率にびっくりなようでした。実物のあまりの小ささに。また、動画で、雌しべの先端に「管(くだ)」が入っていくのがわかるとこたえてくれた方が。これは感動でした。多くの小学校で講義を行いますが、動いているのはわかるものの、それが何なのか、「管」とこたえてくれたのは、はじめてか、ずいぶん久しぶりで、驚きでした。ちょうど、ここで途中の休憩。さっと休憩して、そのあと、渡辺の所に、前半の話の続きというか、そんなことで集まってくれて。niceでしたね。後半は、管がでる花粉がふくらむところ。何を吸っているのか、どこから吸っているのか。雌しべからとか、空気中からと言うのは、驚きのようでした。

では、実際のリンゴで開花から結実まで。開花して受粉をするのは訪花昆虫。蜜腺がある一を習ったのはいつだったのか、覚えていないですが、花の奥というか、付け根の部分にあると言うのは意外だったようですが、訪花昆虫が動くと、花粉が虫について、受粉が起きると。これはなるほどのようでした。また、途中で摘果作業をするわけですが、なぜ、そんなことをするのか。また、結果として何が起きるのか。まわりに、そうした畑がないからかも知れないですが。。。それでも、考えて。。。外国のリンゴの大きさと日本の摘果作業をした場合のを比較。これもびっくりのようでしたね。あまりの違いに。

では、実際のリンゴで開花から結実まで。開花して受粉をするのは訪花昆虫。蜜腺がある一を習ったのはいつだったのか、覚えていないですが、花の奥というか、付け根の部分にあると言うのは意外だったようですが、訪花昆虫が動くと、花粉が虫について、受粉が起きると。これはなるほどのようでした。また、途中で摘果作業をするわけですが、なぜ、そんなことをするのか。また、結果として何が起きるのか。まわりに、そうした畑がないからかも知れないですが。。。それでも、考えて。。。外国のリンゴの大きさと日本の摘果作業をした場合のを比較。これもびっくりのようでしたね。あまりの違いに。

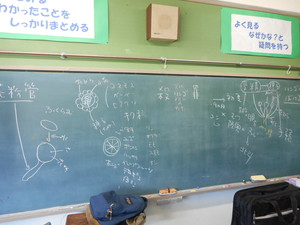

最後の難問は、自家不和合性。現象として、他人の花粉は吸水して、ふくらんで花粉管伸長が起きるわけですが、自己花粉はなにも。。。なぜか。。。少し難しかったようですが、遺伝的多様性を保つ仕組みと言うことで、何となく、理解できてもらったでしょうか。あとは、リンゴの花のどこの部分が果実として肥大したのか。逆に言えば、見ているリンゴのどこに花が咲いていたのか。さっきの講義に使ったスライドを見ながら。。。あとは、実際の実物を見ながら。。。

最後の難問は、自家不和合性。現象として、他人の花粉は吸水して、ふくらんで花粉管伸長が起きるわけですが、自己花粉はなにも。。。なぜか。。。少し難しかったようですが、遺伝的多様性を保つ仕組みと言うことで、何となく、理解できてもらったでしょうか。あとは、リンゴの花のどこの部分が果実として肥大したのか。逆に言えば、見ているリンゴのどこに花が咲いていたのか。さっきの講義に使ったスライドを見ながら。。。あとは、実際の実物を見ながら。。。

このところ、まとめは、リンゴを食べる時に、捨ててしまう種子の部分。リンゴの側にたって、子孫である種子を捨てて、燃やしてしまうのは。。。。リンゴから見たら、大きな罪になるのでは。。。そんな風に、立場を変えて物事を見ることができるようになってほしいなと。ということで、本当に久しぶりです。こんな少人数での出前講義。世界に向けて情報発信。

このところ、まとめは、リンゴを食べる時に、捨ててしまう種子の部分。リンゴの側にたって、子孫である種子を捨てて、燃やしてしまうのは。。。。リンゴから見たら、大きな罪になるのでは。。。そんな風に、立場を変えて物事を見ることができるようになってほしいなと。ということで、本当に久しぶりです。こんな少人数での出前講義。世界に向けて情報発信。

最後になりましたが、仙台市立作並小学校・猪股校長先生をはじめとする担任の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度も是非にとリクエストを頂きました。ありがとうございます。来年度も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、仙台市立作並小学校・猪股校長先生をはじめとする担任の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度も是非にとリクエストを頂きました。ありがとうございます。来年度も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

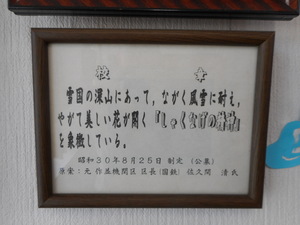

PS. 講義のあと、猪股校長先生とこの自然豊かな作並という場所について。渡辺が小学校時代を過ごした里山というような感じで。自然からたくさんのことを学んでほしいと。。学校の歴史は古く、仙台市内にある、明治初期にできた小学校などと同じ時期だと。。また、いつ頃までか、渡辺も正確に存じ上げないのですが、仙山線管理所・作並機関区があり、交流電化、直流電化の接続駅が作並駅であり、ずいぶん多くの国鉄職員が働いておられたと。。。それから、玄関先には、昨今問題となっている「ツキノワグマ」の剥製が。旧宮城町の小学校の玄関先にはあるとか。。。昔、川前小学校に伺ったことがあるのですが、その時に、どうだったのか。。。思い出さないのですが。。。

PS.のPS. 昨年、片平丁小学校への出前講義、大学見学などでお世話になった先生が、この4月から作並小学校へ異動に。びっくりでした。こんなところでお目にかかるとは。よろしくお願いいたします。

PS.のPS. 昨年、片平丁小学校への出前講義、大学見学などでお世話になった先生が、この4月から作並小学校へ異動に。びっくりでした。こんなところでお目にかかるとは。よろしくお願いいたします。 PS.のPS.のPS. 23:35. 作並小学校のHPに、渡辺の記事を発見。夕方に拝見したとき、見つけられなかったと言うことは、そのあとに。。。光速です。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 23:35. 作並小学校のHPに、渡辺の記事を発見。夕方に拝見したとき、見つけられなかったと言うことは、そのあとに。。。光速です。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS.のPS. 7/12(火), 23:40. 昨日書いた記事に、慌てていて、忘れてしまったのですが、作並小学校のHPに作並小学校の歩み・前編、後編というのが。長い歴史と言うことに加えて、いつ頃、どんな様子だったのか。ちょうど、渡辺も母校の今治市立桜井小学校へ入学した頃、木造の校舎ばかり。鉄筋コンクリートの新校舎は、6年生の時に完成して、1年だけ。ただ、今にして思えば、木造の建物はよかったと、。。。転んでも危なくないし。。。そんな歴史を感じたのでした。

あと、この作並小学校が母校という方が、渡辺の身近な方で。。。びっくりでした。世の中、何でそんなに狭くなっているのか。そんなことを感じたのでした。

【出前講義】仙台市立作並小学校・仙台市理科特別授業「花の不思議な世界」(7/11, 12追記)

2016年7月11日 (月)

朝が弱いなべ研・菅野研

2016年7月11日 (月)

お久しぶりです。M2の岡本です。

先週の金曜日に院生会主催のソフトボール大会がありました。

例年、旧遺制研の方が先に開催されるのですが、天候が悪く2,3回ほど延期になってしまっています...OTL

1回戦目は水野・倉永合同チームと対戦。

相手側に見知った顔がいると思ったら、部活の後輩が。しかも2人も。

主審を見るとこれまた部活の同期。僕にとってはなんとも奇妙な空間でした。

そんなことは置いといて、作戦会議。

プレーボーーーーール!!

1 一 佐藤

2 遊 渡邉

3 中 工藤

4 投 岡本

5 右 張

6 捕 鈴村

7 左 深沢

8 二 辺本

9 三 梶野or大畠

こっちの作戦としては1~4番である程度点を取っておく感じでした。

それがどうした。大誤算。結果的には、

佐藤 ゴロアウト?(かなりあいまい。とにかくアウト)

渡邉 ゴロアウト

工藤 四球

岡本 フライアウト

1点も取れないというね。その代り、相手には1回に3点、2回に5点取られて終戦。

0-8の大敗。朝に弱い植生チームでした。

もういいし、BBQ楽しむし。ということでBBQへ

広瀬川の近くでやりました。ここから高田さんも参戦。

2回戦目は稲葉・経塚・南澤合同チーム

守備位置と打順は以下の通り(適当)。

1 三 高田

2 ベンチ 辺本

3 ベンチ 梶野

4 右 大畠

5 二 佐藤

6 遊 渡邉

7 投 工藤

8 一 岡本

9 中 張

10 左 深沢

〈 捕 鈴村)←なぜか打順飛ばしてた。すまない。

なんだ?10人打ってるぞ!!

そんな野暮なことは聞かないでくだせい。みんなに打たせたかったのだ。その割には鈴村の打順飛ばしちゃったけど・・・

経塚研、南澤研は旧遺制研の方でもあたる可能性があるのでここで実力差を見せつけておきたいところ。

こっちの試合はお昼過ぎから開始したこともあって、いつも通りの実力を発揮でき、

女性陣にもヒットが出て1回、2回ともに5点ずつ取って、工藤も相手を0に抑えて10-0の大勝。

1回戦目も工藤に投げさせておけば・・・と思わないでください。僕のメンタルがぼろぼろになります。

そんなこんなで、最後の試合には勝てたのでとても楽しい思い出になった大会でした。

M2 オカモト

P.S.

今年もラボT 作りました。

去年のより今年の方がお気に入りかも。

意志、硬度、覚悟(7/8, 9追記)

2016年7月 9日 (土)

子供の頃、日が暮れるまで遊んでいた。というか、うちの中にいても、遊ぶものがなかった。軟式テニスのボールで野球をしたり、山に探検に行ったり。四国には、クマがいないとか。。なので、その点は安心だったような。ただ、それ以外にも、危険な動物はいたので。。。それはそれでやっかいだった。先日、市内の小学校へ出前講義に伺ったとき、じゃんけんをして、その時、何で勝つかで、階段をその分だけ、降りていたのを見た。「チョコレート」とか。。なつかしかった。その応用というか、学校の帰り道にやったのが「かばんもち」。そんな名前もなかったような。。。。ようは、じゃんけんをして負けると、次の電信柱まで友達のランドセルを持つことに。大変だったのは覚えている。夏の暑い盛りであろうと、秋、冬でも。いつの学年かは思い出さない。いつの間にか、やめていた。ただ、考えていたのは、どうやったら、少しでも軽く持てるのか、子供心に考えていたのか、工夫をしていたのか、はたまた、ずるをして、かばんを引きずったり。。。いずれ、何か考えていた。そんな風に、遊ぶときも「どうやったら??」ということを確固たる意志を持って、。。。たぶん。 そんな子供頃の遊び。野球以外は、缶蹴り。じゃんけんで負けると、ジュースの缶を守る。勝った方は、それを何とかして、蹴って、倒す。今治の言葉なら、「けつらかして、こかす」といっていたような。あとは、平べったい石ころを探して、川の水の上を「水切り」していた。いくつ、水面でいくつはねるか。平べったい石ころであれば、どれでもよいのか、石、岩石にも種類があるので、その硬度というか、質というか、面積というか、何が関係があったのか、物理的には、理屈があると思うが。。。岩石と言えば、小学校の遠足だったか、今治自然科学教室だったか、今治周辺の石の種類を調べたことがあった。場所は忘れたが、きれいに結晶化した「水晶」。たしか、石英ガラスがきれいに結晶化したものだったような。大きなものがあるのでなくて、小さくても、透明できれいであった。あとは、先月の「ふるさと出前授業」で伺った今治市立吉海小学校というか、大島。花崗石を切り出しているところも遠目に拝見。高校の時、物理Iは苦手だったのですが、物理IIはそれなりにできたつもりが。知らなかったです。花崗石には、自然放射線が生じるカリウム-40(40K)が存在している。瀬戸内の島々から、今治周辺は花崗石の採石がたくさんされるところ、つまり、子供の頃から、そうした環境にいたこと。もちろん、カブトムシ、クワガタムシをgetするために、花崗石でできたお墓のそばを通ることも。。。。。何かのコマーシャルでないですが、「もっと早く言ってほしかった。。。」。とある調査の地図を見たら、仙台とはずいぶん違うわけで。。。ただ、そんな中で、代々生きてきたと言うことは、また、仙台とも変わらないと言うことは、人々の生活も。。。もしかしたら、今治の当たりのヒトがせっかちなのは、この影響だったとか。。。ないと思いつつ。というな自然放射線でなく、人工的に生成された元素からの放射線の放出は、。。。やっぱり気になるのであった。ここ、仙台でも。

そんな子供頃の遊び。野球以外は、缶蹴り。じゃんけんで負けると、ジュースの缶を守る。勝った方は、それを何とかして、蹴って、倒す。今治の言葉なら、「けつらかして、こかす」といっていたような。あとは、平べったい石ころを探して、川の水の上を「水切り」していた。いくつ、水面でいくつはねるか。平べったい石ころであれば、どれでもよいのか、石、岩石にも種類があるので、その硬度というか、質というか、面積というか、何が関係があったのか、物理的には、理屈があると思うが。。。岩石と言えば、小学校の遠足だったか、今治自然科学教室だったか、今治周辺の石の種類を調べたことがあった。場所は忘れたが、きれいに結晶化した「水晶」。たしか、石英ガラスがきれいに結晶化したものだったような。大きなものがあるのでなくて、小さくても、透明できれいであった。あとは、先月の「ふるさと出前授業」で伺った今治市立吉海小学校というか、大島。花崗石を切り出しているところも遠目に拝見。高校の時、物理Iは苦手だったのですが、物理IIはそれなりにできたつもりが。知らなかったです。花崗石には、自然放射線が生じるカリウム-40(40K)が存在している。瀬戸内の島々から、今治周辺は花崗石の採石がたくさんされるところ、つまり、子供の頃から、そうした環境にいたこと。もちろん、カブトムシ、クワガタムシをgetするために、花崗石でできたお墓のそばを通ることも。。。。。何かのコマーシャルでないですが、「もっと早く言ってほしかった。。。」。とある調査の地図を見たら、仙台とはずいぶん違うわけで。。。ただ、そんな中で、代々生きてきたと言うことは、また、仙台とも変わらないと言うことは、人々の生活も。。。もしかしたら、今治の当たりのヒトがせっかちなのは、この影響だったとか。。。ないと思いつつ。というな自然放射線でなく、人工的に生成された元素からの放射線の放出は、。。。やっぱり気になるのであった。ここ、仙台でも。 と、そんな今治周辺に住んでいると言うことは、それなりの覚悟がないといけない訳だが、そんなことを知ったのは、今治を出てから30年後くらい。。。。高校理科で地学履修が少ないから、こんなことを知らないのか。。。その当たりはわからない。理系の場合、物理、化学が一般であったので。。。30年以上前、遺伝学をやるなどと考えてもなかった。というか、高校1年では、生物Iを履修、高校2年で物理I、化学Iを履修。これが理系の姿。で、受験を見すえて、物理IIをやるのか、生物IIを履修するのか。受験できる大学、学部の幅が当時は全然違った。生物IIを履修したら、医学部などの限られたところ。。。これはないと言うことで、物理は苦手かも知れないが、覚悟を決めてがんばったのがほとんど。いい悪いは、別として。物理IIはまずまずであったこともあって、今があるのかも知れないが、その時の意志というか、覚悟が今に活きているように思う。子供の頃から、なにをするのか、遊ぶとき、虫取りをするとき、いろいろな危険なことがあった。山の草むらで滑り落ちたり、樹液の所に、クワガタムシとスズメバチが同居していたり。。。こんなピンチになっても、何とかしていたし、何事もなかったように、物事を達成していたような気がする。もちろん、あまりに危ないときは、それを回避するわけであるが。。。そんな風に、覚悟を決めるのか、回避するのか、今の社会の実情を垣間見る記事が。。。なるほどでした。そんな意味で、ダイヤモンドのような硬度10のものも破壊できるような強い意志と覚悟を持ってと言うのはいかないにしても、子供の頃から慣れ親しんできた「ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる硬度7の石英(水晶)」くらいの強い意志と覚悟を持って、採択された新学術領域研究を推進しないといけないと思った金曜日でした。最後の所は、ダイヤモンドでない分、翌朝にずれ込んでの掲載になりましたが。。。

と、そんな今治周辺に住んでいると言うことは、それなりの覚悟がないといけない訳だが、そんなことを知ったのは、今治を出てから30年後くらい。。。。高校理科で地学履修が少ないから、こんなことを知らないのか。。。その当たりはわからない。理系の場合、物理、化学が一般であったので。。。30年以上前、遺伝学をやるなどと考えてもなかった。というか、高校1年では、生物Iを履修、高校2年で物理I、化学Iを履修。これが理系の姿。で、受験を見すえて、物理IIをやるのか、生物IIを履修するのか。受験できる大学、学部の幅が当時は全然違った。生物IIを履修したら、医学部などの限られたところ。。。これはないと言うことで、物理は苦手かも知れないが、覚悟を決めてがんばったのがほとんど。いい悪いは、別として。物理IIはまずまずであったこともあって、今があるのかも知れないが、その時の意志というか、覚悟が今に活きているように思う。子供の頃から、なにをするのか、遊ぶとき、虫取りをするとき、いろいろな危険なことがあった。山の草むらで滑り落ちたり、樹液の所に、クワガタムシとスズメバチが同居していたり。。。こんなピンチになっても、何とかしていたし、何事もなかったように、物事を達成していたような気がする。もちろん、あまりに危ないときは、それを回避するわけであるが。。。そんな風に、覚悟を決めるのか、回避するのか、今の社会の実情を垣間見る記事が。。。なるほどでした。そんな意味で、ダイヤモンドのような硬度10のものも破壊できるような強い意志と覚悟を持ってと言うのはいかないにしても、子供の頃から慣れ親しんできた「ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる硬度7の石英(水晶)」くらいの強い意志と覚悟を持って、採択された新学術領域研究を推進しないといけないと思った金曜日でした。最後の所は、ダイヤモンドでない分、翌朝にずれ込んでの掲載になりましたが。。。

わたなべしるす

PS. そういえば、ダイヤモンドレベルの硬度での確固たる意志、信念、覚悟を持ってと言うことだと思いますが、大学のtop pageの所に、なるほどという記事が。。。難しい世の中になったものです。それでも気合いで歯を食いしばるしかないのだろうと。。。 PS.のPS. どうやって確固たる信念を維持して、絶対にやり遂げるか。土曜日の情報番組で。。。内容に感動でした。その内容とともに、あった教育プログラムというか、。。拝見してみたいなと。。。というか、これからのヒントでした。

PS.のPS. どうやって確固たる信念を維持して、絶対にやり遂げるか。土曜日の情報番組で。。。内容に感動でした。その内容とともに、あった教育プログラムというか、。。拝見してみたいなと。。。というか、これからのヒントでした。

妊婦とお菓子とうどん

2016年7月 6日 (水)

お久しぶりです、マスコです。

マスコは実は先日から妊婦をしておりまして、現在妊娠7ヶ月。おなかが重うございます。毎日眠うございます。怠惰な生活を送っております。前回の妊婦生活は6年前。正直その時の事は忘れておりまして、毎日新鮮な驚きがあります。

普段はあまりたくさん食べようと思わない甘いお菓子が欲しくなったり、甘いココアが美味しかったりします。しかし、食べ過ぎると胸焼けがして寝込みます。先日まで、つわりで痩せるような毎日を送っておりましたが、現在は元気に過ごしています。しかし、心なしか前回より体力が続かない気がすーるー。これが高齢出産ってやつでしょうか。あまり無理せず過ごさせて頂いており、本当になべさんはじめ、メンバー一同に感謝してます。恵まれております。

お腹の子はちょっと大きめ950gだそうです。妊婦は7ヶ月にもなると、お腹の子にブドウ糖を取られ、とてもお腹がすくのだそうです。最近、お菓子や果物が美味しいのはそのせいか(パリパリパリ)。他のメンバーも美味しいものについて沢山書いてくれてますが(サクランボとかメロンとか)、この研究室にはたくさんのお菓子や果物がやってきます。妊婦に朗報です、ありがたやありがたや。とはいえ、食べ過ぎには注意しております。

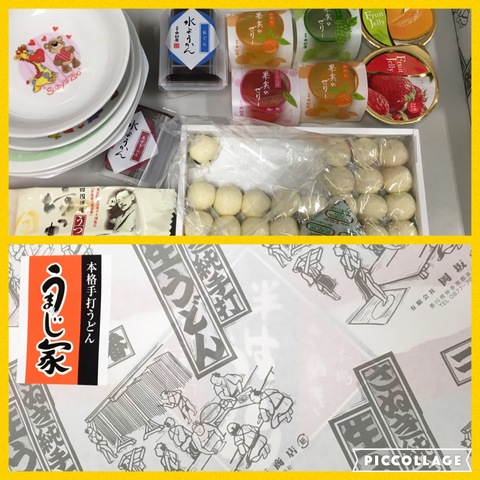

先日はゼリーやようかん、鶏卵まんじゅう、坊ちゃんだんごやさまざまなお菓子、生うどんがやってきました。ゼリー、とても美味しゅうございました。冷たくて、甘くて、美味しゅうございました。ミカン味を頂きました。鶏卵まんじゅうも美味しゅうございました。生うどんは、後半にまた出てきます。

昨日は、なべさんのお母様から箱にいっぱいのもち吉のおせんべいを頂きました。色んな種類がありますが、開けたものは写真の通り、軽い感じのスナック感覚のもので、サクッと軽い口当たりでした。ピリリとからい味付けも相まって、飽きずに食べられますね(もしゃもしゃもしゃもしゃ)。おやつにつまむのにぴったりです。ごちそうさまです!

また、中国に行かれた先生方から、上海蟹味のプリッツ(百力滋)も頂きました。ごちそうさまです!中国のご当地プリッツのようで、とても人気があるようですね。上海蟹を食べた事が無いので、味が似てるか否かなんとも言い難いのですが、非常に美味しいプリッツです。もりもり食べております(ポリポリポリ)。甘いもの、しょっぱいものはエンドレスですよね。

余談ですが、旦那さんが、キムチ→ポッキー・エンドレスの法則というものを打ち立てた事があったそうですが、周囲のヒトにことごとくスルーされたそうです。まあ、そりゃそうだと思います。

中国に行かれた先生方からは、当研究室の実験植物がアブラナということで、菜の花の蜂蜜も頂きました。初めて食べます。白っぽい色ですがクリーミーで口当たりよく、コクがあり、美味しい蜂蜜です。メタリックでレインボーなパッケージも相まって、高そうな雰囲気がしますね。ネットで調べたら、菜の花の蜂蜜はパンやパンケーキに相性バツグン!とのことでしたので、早速、ロールパンを割って塗って食べ、ヨーグルトに混ぜて食べました。これで、しばらく妊婦のおやつが充実したものになりそうです(ニタニタニタ)。

パンケーキも焼いてみました。生地の中に蜂蜜を入れて焼くと美味しいよ!という岡本くん情報を信じ、生地に入れて焼いたところ(意外とドバッと入ってしまい焦りました)蜂蜜の香り漂う美味しいパンケーキになりました。ドバッと入れて良かった。結果オーライです。甘くておいし~い(もぐもぐもぐ)。ジャムを入れて焼いても美味しいよ!とのことです。今度やってみようと思います。

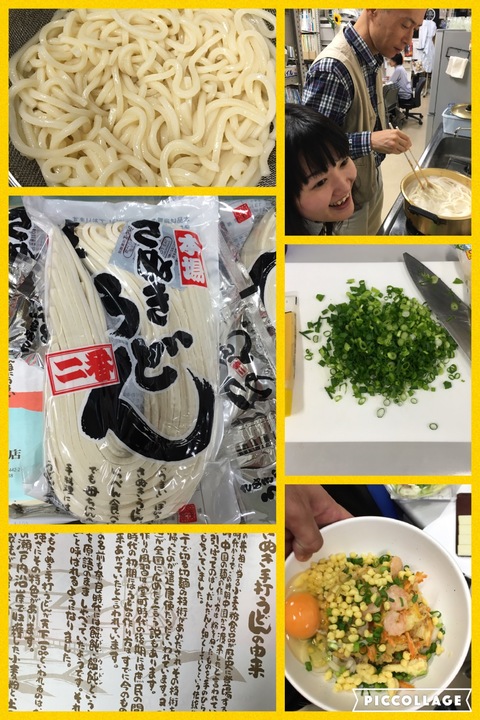

また、今日はなべさんが、生うどんをゆでてくださいまして、皆で美味しく頂きました。つやつやのうどん、素晴らしく美味しそうです。

このうどん、過去にも何度か頂いております(うどん2016春、うどん2015夏、うどん2014夏)。そのたび、なべさんがゆでてくださってますね。今回、かき揚げやエビ天、おにぎりをM1ーずとおかもとくんが買ってきてくれまして(雨の中ありがとう)、さらに豪華ーな感じに。今回もなべさん、ごちそうさまでした、ありがとうございました!

というわけで、最近の渡辺サブグループの美味しいものでした。

マスコ

【出前講義】仙台市立荒町小学校・仙台市理科特別授業「環境と植物から考える」(7/5)

2016年7月 6日 (水)

昨日はずいぶん暑い1日で。それに対して、火曜日は最高気温が20oC前後。かなり涼しいというか、こんな天気が渡辺の理解している「仙台の梅雨」。昨日のような暑い日があるのは。。。ちょっと仙台らしくない天気かなと。。。そういえば、記録的に遅く発生した台風1号。「非常に強い」勢力で、記事を書いている時点で中心付近の気圧が「945hPa」。来週には偏西風で東北、北海道に影響がなければよいのですが。。。 そんな火曜日。先月から始まった仙台市教育センターとのコラボの仙台市理科特別授業。先月は仙台市立袋原小学校で「キャベツとブロッコリー」の講義。今回は仙台市立荒町小学校で「環境と植物から考える」。小学校でいろいろな植物を育っているのですが、各個人がダイズを植えているのは、たぶん、はじめてのこと。小学校の時に、マメ科の植物を植えて、根瘤菌のことを学んだようには。。。おもしろい試みだなと。小学校で普通に栽培する、アサガオ、ヘチマというような食用に供することができないものでないものを栽培というのが。もちろん、niceなwelcome boardが。慌てて撮影したので、少しピントが合ってなくて、申し訳ありません。

そんな火曜日。先月から始まった仙台市教育センターとのコラボの仙台市理科特別授業。先月は仙台市立袋原小学校で「キャベツとブロッコリー」の講義。今回は仙台市立荒町小学校で「環境と植物から考える」。小学校でいろいろな植物を育っているのですが、各個人がダイズを植えているのは、たぶん、はじめてのこと。小学校の時に、マメ科の植物を植えて、根瘤菌のことを学んだようには。。。おもしろい試みだなと。小学校で普通に栽培する、アサガオ、ヘチマというような食用に供することができないものでないものを栽培というのが。もちろん、niceなwelcome boardが。慌てて撮影したので、少しピントが合ってなくて、申し訳ありません。

講義は「環境」がテーマ。夏休み前に「生態系」に関連したことを学ぶとか。。。では、この荒町小学校の校区内の動植物は。いろいろなものを観察していました。学校の帰り道のような所でもよく見ているなと。あと、広瀬川周辺の場所でも。危ないところには近づかないのは、渡辺の子供の頃から同じ。でも、危なくないところから、見てみること、大事だと思います。そんな話をしたあと、渡辺の自己紹介。仙台とは少し環境が違う愛媛県今治市という町。今治タオルのことは知ってくれていて、使ってくれていました。niceです。そのふわふわの感触、覚えて下さい。また、なぜ、渡辺が科学者になろうと思ったのか、大学は農学部・植物育種学という品種改良の基礎を勉強しようと思ったのか。。。そんなことも。環境の要因だと。

講義は「環境」がテーマ。夏休み前に「生態系」に関連したことを学ぶとか。。。では、この荒町小学校の校区内の動植物は。いろいろなものを観察していました。学校の帰り道のような所でもよく見ているなと。あと、広瀬川周辺の場所でも。危ないところには近づかないのは、渡辺の子供の頃から同じ。でも、危なくないところから、見てみること、大事だと思います。そんな話をしたあと、渡辺の自己紹介。仙台とは少し環境が違う愛媛県今治市という町。今治タオルのことは知ってくれていて、使ってくれていました。niceです。そのふわふわの感触、覚えて下さい。また、なぜ、渡辺が科学者になろうと思ったのか、大学は農学部・植物育種学という品種改良の基礎を勉強しようと思ったのか。。。そんなことも。環境の要因だと。 環境問題としてよく言われるのが、地球温暖化。その原因はメタンガス、二酸化炭素といわれていますが。。。もちろん、教科書でいろいろなことを学びますが、何が起きているのか、それらの相互の関係は何なのか。ちょっと考えてみて下さいと。。。もちろん、地球シミュレータが予測しているようなことが起きたら。。。。校長先生くらいの年齢になる頃には、今よりも平均気温が3oC上昇すると。。。そんな風に気温が上がると、今は栽培できない「柑橘類」が栽培できるようになる。それがよいことなのか。しっかり、それはよくないと。これは素晴らしかったですね。なにより、仙台も含まれるか、ぎりぎりの「大崎平野」は、お米の産地。昔の品種は「ササニシキ」、今は「ヒトメボレ」。そのおいしいお米ができなくなると。。。

環境問題としてよく言われるのが、地球温暖化。その原因はメタンガス、二酸化炭素といわれていますが。。。もちろん、教科書でいろいろなことを学びますが、何が起きているのか、それらの相互の関係は何なのか。ちょっと考えてみて下さいと。。。もちろん、地球シミュレータが予測しているようなことが起きたら。。。。校長先生くらいの年齢になる頃には、今よりも平均気温が3oC上昇すると。。。そんな風に気温が上がると、今は栽培できない「柑橘類」が栽培できるようになる。それがよいことなのか。しっかり、それはよくないと。これは素晴らしかったですね。なにより、仙台も含まれるか、ぎりぎりの「大崎平野」は、お米の産地。昔の品種は「ササニシキ」、今は「ヒトメボレ」。そのおいしいお米ができなくなると。。。

そのお米の一生。生活環と言いますが、それを復習。何のために、種子形成をするのか。子孫繁栄。では、その子孫をたくさん食べているのは、お米から見たら。。。先週、今治で行った「ふるさと出前授業」の時に使った、リンゴの種子の話。種子を捨てるというのは、その種子を作った植物にとっては、子孫を絶えるようなことをすること。。。明日の朝起きたら、その植物が支配する世界になっていたら。。。。もちろん、そんなことはないと思いますが。食べる時、子孫を頂いていることをちょっと考えるきっかけになったのでは。

そのお米の一生。生活環と言いますが、それを復習。何のために、種子形成をするのか。子孫繁栄。では、その子孫をたくさん食べているのは、お米から見たら。。。先週、今治で行った「ふるさと出前授業」の時に使った、リンゴの種子の話。種子を捨てるというのは、その種子を作った植物にとっては、子孫を絶えるようなことをすること。。。明日の朝起きたら、その植物が支配する世界になっていたら。。。。もちろん、そんなことはないと思いますが。食べる時、子孫を頂いていることをちょっと考えるきっかけになったのでは。 また、植物もストレスに弱いので、いろいろな研究がされていますが、作物で調べるのは難しいので、モデル植物という小さな植物で調べると。また、キャベツとブロッコリーを一緒に植えておくと、その雑種ができることがあると。せっかくなので、後輩の方々にそれを教えて作ってもらえば。是非、チャレンジしてみて下さい。キャベツはアブラナ科、キュウリ、ゴーヤはウリ科。では、そのウリ科はちょうど、今が旬。そこで、その形がよく似ていることを果実で実感。キュウリとゴーヤをたくさん用意頂き、ありがとうございます。横断面を観察して、それが不思議なものと似ていると。そんなものが見えるので、ウリ科はあまり横断面を見るようにしないで、縦断面で切るのだと。不思議ではなかったでしょうか。

また、植物もストレスに弱いので、いろいろな研究がされていますが、作物で調べるのは難しいので、モデル植物という小さな植物で調べると。また、キャベツとブロッコリーを一緒に植えておくと、その雑種ができることがあると。せっかくなので、後輩の方々にそれを教えて作ってもらえば。是非、チャレンジしてみて下さい。キャベツはアブラナ科、キュウリ、ゴーヤはウリ科。では、そのウリ科はちょうど、今が旬。そこで、その形がよく似ていることを果実で実感。キュウリとゴーヤをたくさん用意頂き、ありがとうございます。横断面を観察して、それが不思議なものと似ていると。そんなものが見えるので、ウリ科はあまり横断面を見るようにしないで、縦断面で切るのだと。不思議ではなかったでしょうか。

では、そんなおいしい野菜の品種改良はどうやっているのか。いろいろな不良環境で選抜して、雑種強勢と言うことも調べて。結構大変なことをして、作物の種子生産が起きていると。野菜が違って見えるのでは。。。最後はいつもとんかつ定食からイネ科、アブラナ科の作物がなくなったら。。。とんでもないことに。いろいろなものがあるから環境としてよいわけで。今日の講義で毎日の食卓を見る眼であったり、身の回りの環境が不思議に見えてくれれば、幸いです。

では、そんなおいしい野菜の品種改良はどうやっているのか。いろいろな不良環境で選抜して、雑種強勢と言うことも調べて。結構大変なことをして、作物の種子生産が起きていると。野菜が違って見えるのでは。。。最後はいつもとんかつ定食からイネ科、アブラナ科の作物がなくなったら。。。とんでもないことに。いろいろなものがあるから環境としてよいわけで。今日の講義で毎日の食卓を見る眼であったり、身の回りの環境が不思議に見えてくれれば、幸いです。 講義のあと、坂本校長先生と最近の教育問題についてdeepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。なにより、坂本校長先生には、七北田小学校、仙台市教育センターでもお世話になりました。3つの異なる環境でお世話になるとは。。。不思議なご縁であるとともに、そんな環境、場所を頂いたことに感謝でした。ありがとうございました。

講義のあと、坂本校長先生と最近の教育問題についてdeepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。なにより、坂本校長先生には、七北田小学校、仙台市教育センターでもお世話になりました。3つの異なる環境でお世話になるとは。。。不思議なご縁であるとともに、そんな環境、場所を頂いたことに感謝でした。ありがとうございました。

最後になりましたが、仙台市立荒町小学校、坂本校長先生、理科担当の鎌田先生をはじめとする6年生担任の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度も是非にとリクエストを頂きました。ありがとうございます。片平キャンパスのとなりの校区。来年度も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 大学から近く、先々週に場所などの確認も含めて打合せ。その時、お世話になったのが理科の鎌田先生。話を伺っていると、渡辺の15級くらい上の大学の先輩。渡辺は農学部でしたが、鎌田先生は理学部の出身。驚きだったのは、鎌田先生の大学の知人に渡辺の高校の先輩の方がいると。。。実家は瓦を作っている方と。。。今治市と言うより、旧越智郡菊間町が瓦の町。旧菊間町の方ではないかと。。。また、世の中が狭くなりました。

PS.のPS. 5, 6時間目の途中休憩の時、児童の皆さんと果物について、話をしていたら、6年生の担任の先生から、数年前に七北田小学校への出前講義でお世話になったと。渡辺は、名前・顔を覚えるのが苦手で、。。申し訳ありません。