初めまして、こんにちは!

今年度から学生バイトとしてお世話になります、内野です。

先日、同じ学生バイトの武田さんが自己紹介をしているのを見て私も早く上げなければ、と焦っていたのですが、書かずじまいで今日になってようやく書くことができました。

ここで改めて自己紹介をさせていただきます!

4月から渡辺研究室で学生バイトをさせていただいております、農学部1年の内野です。辺本さん、笹嶋さん、竹本さん、そして同じく今年から学生バイトをしている平岩さんと同じ石川県出身です。こうして書いていても石川県人の多さが実感できます(笑)。石川の人が多いため、研究室では石川の方言が飛び交っていることも多く、勝手にすごくアットホームな雰囲気を感じています。 さて、そんな私は5月に一人で松島に行ってきました。4月に宮城県で暮らす頃になってから1度は行ってみたかった場所です。実際に行ってみるとさすがは観光地、思っていたよりも多くの人がいて驚きました。(松島の皆さんゴメンなさい!)遊覧船に乗ってみる多くの島々はいろんな形があって面白く、また、リアス式海岸というものを間近に見ることができて楽しかったです。また、海鮮物が特産品ということで、石川を思い出し懐かしく思ったりもしました。初めて一人で観光地に行く、という新しい経験ができてなんだか自分が少し大人になったような気がしました。

さて、そんな私は5月に一人で松島に行ってきました。4月に宮城県で暮らす頃になってから1度は行ってみたかった場所です。実際に行ってみるとさすがは観光地、思っていたよりも多くの人がいて驚きました。(松島の皆さんゴメンなさい!)遊覧船に乗ってみる多くの島々はいろんな形があって面白く、また、リアス式海岸というものを間近に見ることができて楽しかったです。また、海鮮物が特産品ということで、石川を思い出し懐かしく思ったりもしました。初めて一人で観光地に行く、という新しい経験ができてなんだか自分が少し大人になったような気がしました。

せっかく大学でこちらに来たのだから東北のその他の観光地にも行ってみたいです。どこかお勧めのところがあれば是非教えてください!

最後になりますが、まだ新しい環境に慣れきっておらず戸惑うこともありますが、精一杯頑張っていきたいと思います。これからよろしくお願いします!

初めまして、こんにちは!

2016年6月13日 (月)

タイトル忘れた。

2016年6月13日 (月)

こんにちは~なんとなく目がしょぼしょぼするM1の岡本です。なんでだろう。

そんな私でも目が覚めるようなことが最近ありました。それは

「カードキャプターさくら クリアカード編」が始まったからです!!!

もうね、生きててよかったランキングのTOP3に入る出来事です。とても嬉しい!楽しい!大好き!!!!!

ありがとうCLAMP!ありがとう講談社!!アニメ化も始まるので、もう関係者の全ての方にありがとうをお伝えしたいです。間違ってAmazonで電子版のなかよし今月号を買いました。もちろん間違えたので雑誌でも買いました。舞い上がりすぎました。

さくらちゃんはもちろん最高だったのですが、もう一つ傑作な漫画が連載されていました。さばげぶっ!です。なんと芋けんぴで死んでます。芋けんぴの殺傷能力ってすごくない?と思ったら・・・・・・

写真の右側をご覧下さい。今日の研究室のおやつになんと、あの芋けんぴが・・・!その殺傷能力にビビりながらも手を伸ばすと......と、とまらないっ。おいしすぎていくらでも食べれる......!

写真の右側をご覧下さい。今日の研究室のおやつになんと、あの芋けんぴが・・・!その殺傷能力にビビりながらも手を伸ばすと......と、とまらないっ。おいしすぎていくらでも食べれる......!

さらに、

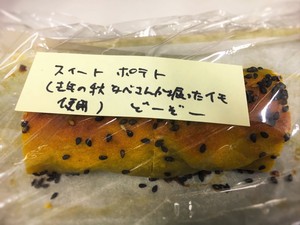

増子さんが作ってきてくれたスウィ~トポティトゥ~フゥウ~~~~↑↑↑いいですね。写真撮る前に大半が食べられていますね。残り2個です。おいしかった。なべさんが掘ったイモだということが植物系の研究室っぽいです。増子さん、なべさんありがとうございます。スウィートポテトおいしかったです。

増子さんが作ってきてくれたスウィ~トポティトゥ~フゥウ~~~~↑↑↑いいですね。写真撮る前に大半が食べられていますね。残り2個です。おいしかった。なべさんが掘ったイモだということが植物系の研究室っぽいです。増子さん、なべさんありがとうございます。スウィートポテトおいしかったです。

さて、同じM1のまゆちゃんはシックスパックを手に入れるべく、着々と毎日腹筋をしております。今度はプロテインも取り入れようかどうか考えているところです。

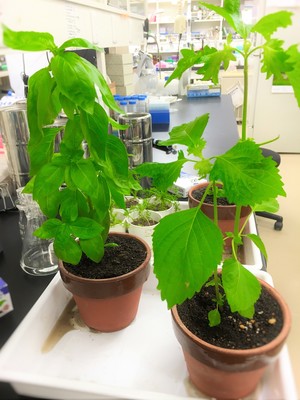

私は......というと、4月からカモミールとミント、5月からはシソとバジルを育て始めました!

が、しかしですね、このミントにアブラムシが付き、カモミールも元気がなくなってきてしまったので研究室に持ってきて増子さんに見てもらったところ、根腐れを起こしておりました・・・・。もう無理だって思ったのですが、そこは増子さんのハンドパワーによって(嘘です。メネデールです)ここまで復活いたしました!

まず、バジルとシソ。

そして根腐れをしていたカモミールとアブラムシに殺されかけたミント!

そして根腐れをしていたカモミールとアブラムシに殺されかけたミント!

ここまで来れば、あとはルートンによって発根を促進するのみです。頑張れカモミール!特にミント!

植物系の研究室でよかった~

卒業までにどんな植物でも育てられる、増子さんみたいなエキスパートになりたいです。頑張ります。

おしまい。

M1 岡本(美)

【出前講義】四国中央市川滝小学校「花の不思議な世界」(2016年度ふるさと出前授業-1、6/9, 23追記)

2016年6月 9日 (木)

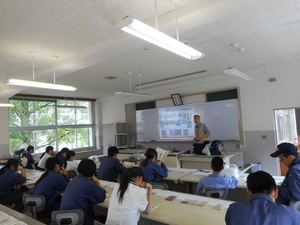

前日にも書いたように、2016年度ふるさと出前授業がスタート。今年度は、渡辺の学部向けの講義の関係で、6月を2回に分けて。今年度で「ふるさと出前授業」と冠を頂き、4年目。6月の最終週にも5つの小学校に伺う予定。それらの小学校からも打合せのmailなどを頂きつつある、6月2週目の木曜日。朝方は雨降りでしたが、四国中央市川滝小学校へ伺う頃には、雨も上がり、講義が始まる頃には、少し晴れ間も。その分、蒸し暑く感じるような気温に。なにより、こうしたイベント名称が決まる以前、今治市内で出前講義を始めたきっかけが、今治市立常盤小学校。そこで理科を教えておられたのが、現、四国中央市川滝小学校・校長の村上先生。当時からすでに、愛媛県教育委員会から「授業の鉄人」として認定されており、現在も、いろいろなところで、講師として招聘され、教えることの楽しさ、意義などを広く教えておられ、アウトリーチ活動を行っている渡辺にも何よりも刺激になる方です。四国中央市川滝小学校に伺うのは、昨年度は、出前講義と教員向けの講義。これで3回目となります。 講義は「花の不思議な世界」。リンゴを題材にした開花から受粉・受精・結実についての講義。最初に、村上校長先生から渡辺について身に余る紹介。。。その中に「博士」というのがあったので。「博士」になるためには、どんなことをして、博士になると、どんなものを「お免状」のようなものとしてもらえるのかを。。。では、花とは何か。渡辺には実験材料ですが、小学生のみんなには、見て楽しいもの。5つの花の写真から、何かを考えてもらう。バラ、ヒルガオ、コスモスなど、よく考えてわかったなと。。。さらに、それぞれが、どんな分類群か。5, 6年生は去年の講義で「ヘチマの仲間」を講義して、ウリ科を覚えてもらったので。。。バラ科、ヒルガオ科、キク科。学校の帰り道で、同じような形をしているもの、見つけてください。

講義は「花の不思議な世界」。リンゴを題材にした開花から受粉・受精・結実についての講義。最初に、村上校長先生から渡辺について身に余る紹介。。。その中に「博士」というのがあったので。「博士」になるためには、どんなことをして、博士になると、どんなものを「お免状」のようなものとしてもらえるのかを。。。では、花とは何か。渡辺には実験材料ですが、小学生のみんなには、見て楽しいもの。5つの花の写真から、何かを考えてもらう。バラ、ヒルガオ、コスモスなど、よく考えてわかったなと。。。さらに、それぞれが、どんな分類群か。5, 6年生は去年の講義で「ヘチマの仲間」を講義して、ウリ科を覚えてもらったので。。。バラ科、ヒルガオ科、キク科。学校の帰り道で、同じような形をしているもの、見つけてください。

次は、受粉の所。電子顕微鏡の写真を見てもらい、花粉表面に模様があったり、花粉管がでるところの裂け目があるのを。実際の動画を見るのは、感動だったようですね。花粉管伸長も。もちろん、こんなイベントを学ぶのは、中学校、高校。でも、毎日見かける花の雌しべの上では、こんなことが起きているわけです。そんな不思議なが起きているのだなと。道草で、その不思議を感じながら、是非に。。。時間の配分を少々誤ってと言うか、寄り道をしすぎて、ここで中休み。

次は、受粉の所。電子顕微鏡の写真を見てもらい、花粉表面に模様があったり、花粉管がでるところの裂け目があるのを。実際の動画を見るのは、感動だったようですね。花粉管伸長も。もちろん、こんなイベントを学ぶのは、中学校、高校。でも、毎日見かける花の雌しべの上では、こんなことが起きているわけです。そんな不思議なが起きているのだなと。道草で、その不思議を感じながら、是非に。。。時間の配分を少々誤ってと言うか、寄り道をしすぎて、ここで中休み。

教室の後ろテーブルには、スポンジにいろいろな種を播種したものが。マメは、ずいぶん生長していました。おまけに今日、勉強している「花」も。ぜひ、このまま、栽培を続けてほしいと。あと、水だけで栽培し、少し日照不足なのでだと思いますが、退緑気味。。。ウィルスのモザイク症状ではないと思いましたが、。。あと、気にしていたのは「カビ」。植物に感染するカビがヒト、動物に感染するのか。。。少なくとも、渡辺は知りません。タバコモザイクウィルスが、ヒトに。。。どんなことになるのか、考えられないですし。。。また、そんな植物を見つけたら、さわると、別の植物に感染することも。いたずらはよくないですが、農作物が、いかに管理されているかも、わかった休み時間に。

教室の後ろテーブルには、スポンジにいろいろな種を播種したものが。マメは、ずいぶん生長していました。おまけに今日、勉強している「花」も。ぜひ、このまま、栽培を続けてほしいと。あと、水だけで栽培し、少し日照不足なのでだと思いますが、退緑気味。。。ウィルスのモザイク症状ではないと思いましたが、。。あと、気にしていたのは「カビ」。植物に感染するカビがヒト、動物に感染するのか。。。少なくとも、渡辺は知りません。タバコモザイクウィルスが、ヒトに。。。どんなことになるのか、考えられないですし。。。また、そんな植物を見つけたら、さわると、別の植物に感染することも。いたずらはよくないですが、農作物が、いかに管理されているかも、わかった休み時間に。 花粉発芽、花粉管伸長の動画と電顕写真の関連性をちょっと説明したあと、リンゴの蕾の開花から結実まで。小さなリンゴの果実はとてもリンゴに見えない訳です。でも、リンゴがバラ科というのを最初に分類群で学んだので、ビワ、サクランボに似ていることから、そこの理解もすっきり。では、リンゴはなぜ、赤くなるのか。また、リンゴの中の種子は何ためにあるのか。リンゴそのものは、種子を拡散してほしいと。子孫繁栄のために。空きになると「泥棒草」と子供の頃いっていましたが、キク科の種子。これもいろいろなところに拡散する工夫。是非、秋になったら、観察してみてください。

花粉発芽、花粉管伸長の動画と電顕写真の関連性をちょっと説明したあと、リンゴの蕾の開花から結実まで。小さなリンゴの果実はとてもリンゴに見えない訳です。でも、リンゴがバラ科というのを最初に分類群で学んだので、ビワ、サクランボに似ていることから、そこの理解もすっきり。では、リンゴはなぜ、赤くなるのか。また、リンゴの中の種子は何ためにあるのか。リンゴそのものは、種子を拡散してほしいと。子孫繁栄のために。空きになると「泥棒草」と子供の頃いっていましたが、キク科の種子。これもいろいろなところに拡散する工夫。是非、秋になったら、観察してみてください。

そのあと、リンゴが持つ「自家不和合性」の性質。何で、こんなものがあるのか。動画で、自己花粉が何もならず、非自己花粉の時は、吸水、発芽が起きる。。。ずいぶん、難しいことだったかも知れないですが、自然の中ではそんな不思議も起きているのを理解してもらえたのでは。また、リンゴの名前は知らないけど、ミカンの名前はたくさんわかる理由も。。。最後は、リンゴのどこに花が咲いていたのか。。。ぎりぎりと言うより、少しover気味に講義は終わり。。。お礼の言葉のあと、帰り道で、渡辺にサインをという方も。。。忘れていたのは、世界に向けての情報発信。やっぱり、まだまだ、修行が足りないです。。。

そのあと、リンゴが持つ「自家不和合性」の性質。何で、こんなものがあるのか。動画で、自己花粉が何もならず、非自己花粉の時は、吸水、発芽が起きる。。。ずいぶん、難しいことだったかも知れないですが、自然の中ではそんな不思議も起きているのを理解してもらえたのでは。また、リンゴの名前は知らないけど、ミカンの名前はたくさんわかる理由も。。。最後は、リンゴのどこに花が咲いていたのか。。。ぎりぎりと言うより、少しover気味に講義は終わり。。。お礼の言葉のあと、帰り道で、渡辺にサインをという方も。。。忘れていたのは、世界に向けての情報発信。やっぱり、まだまだ、修行が足りないです。。。

4時間目、特別枠で村上校長先生と一緒に栽培しているウリ科のスイカ、ズッキーニ、キュウリ、ゴーヤを使って、交配の実験。こんな風にしてできるというのは、先日の愛媛県立西条農業高等学校でも。朝方の雨降りがありましたが、今朝咲いたようなよい花を見つけて、また、雑種を作ってみようという試み。これからどうなるか、しっかり観察してみてください。きっとおもしろいことがわかりますので。もちろん、曲がったキュウリとまっすぐなキュウリの違いも。楽しいことがわかると思いますので。

4時間目、特別枠で村上校長先生と一緒に栽培しているウリ科のスイカ、ズッキーニ、キュウリ、ゴーヤを使って、交配の実験。こんな風にしてできるというのは、先日の愛媛県立西条農業高等学校でも。朝方の雨降りがありましたが、今朝咲いたようなよい花を見つけて、また、雑種を作ってみようという試み。これからどうなるか、しっかり観察してみてください。きっとおもしろいことがわかりますので。もちろん、曲がったキュウリとまっすぐなキュウリの違いも。楽しいことがわかると思いますので。

最後になりましたが、四国中央市川滝小学校・村上校長先生、5, 6年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、本企画の立案・計画を取り仕切って頂いた今治市立吹揚小学校・高橋校長先生、おかげさまで、今年度も順調なスタートを切ることができました。次回は、今月末の週になりますが、今年度もよろしくお願いいたします。新しい子供たちに講義できることを楽しみにしております。

最後になりましたが、四国中央市川滝小学校・村上校長先生、5, 6年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、本企画の立案・計画を取り仕切って頂いた今治市立吹揚小学校・高橋校長先生、おかげさまで、今年度も順調なスタートを切ることができました。次回は、今月末の週になりますが、今年度もよろしくお願いいたします。新しい子供たちに講義できることを楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. この記事を書いている時、すでに、四国中央市川滝小学校のHPには、渡辺が講義を行ったことがuploadされていて。光速対応に感動です。こうした点も学ばないと。。

PS.のPS. 学校の中には、子供たちが興味を引くようないろいろな仕掛けが。。今年も感動でした。クイズ形式になった理科のいろいろなものの展示。クイズ以外のものも見たくなります。算数のドリルは、何回も繰り返してやることが大事。そんなところには、niceなキャラクターが「算数はかせ」という横断幕を持って。。。小学校の頃、こうしたプリントをやるのが苦手で。。。学校の帰り道に友達と工夫しながら、やっていたのを思い出しました。

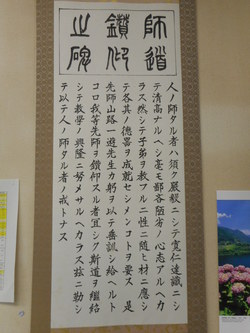

PS.のPS.のPS. 今回も校長室の中で、たくさんの次なる仕掛けを拝見。ちょっとした工夫で「シャボン玉」が割れないと。。。渡辺が普段実験で使っているような、そんなもので。。というもので。感動でした。忘れないように、lab.にもどったら、やってみようと。また、「師」たり得たるものとは。。。というような掛け軸も。その場では、すぐに理解できなかったで、これももどってからの宿題に。

PS.のPS.のPS. 今回も校長室の中で、たくさんの次なる仕掛けを拝見。ちょっとした工夫で「シャボン玉」が割れないと。。。渡辺が普段実験で使っているような、そんなもので。。というもので。感動でした。忘れないように、lab.にもどったら、やってみようと。また、「師」たり得たるものとは。。。というような掛け軸も。その場では、すぐに理解できなかったで、これももどってからの宿題に。

PS.のPS.のPS.のPS. 四国中央市川滝小学校の最寄り駅はJR四国の川之江。紙の町であり、名水があることから清酒製造も有名。そんなJR四国の川之江からの帰り道は、新しくペイントされた電車。四国では有名な「アンパンマン列車」。ここまで来れば、さすがだなというか、仙台で見かける新幹線もすごいですが、これも別の感動を。。こんなことがあるのも、この講義の楽しみになるのでした。

PS.のPS.のPS.のPS. 四国中央市川滝小学校の最寄り駅はJR四国の川之江。紙の町であり、名水があることから清酒製造も有名。そんなJR四国の川之江からの帰り道は、新しくペイントされた電車。四国では有名な「アンパンマン列車」。ここまで来れば、さすがだなというか、仙台で見かける新幹線もすごいですが、これも別の感動を。。こんなことがあるのも、この講義の楽しみになるのでした。

PS.のPS.のPS.のPS. 6/23(木), 13:40. 出前講義の最後のところで、ウリ科の交雑実験を行った結果を村上校長先生からmailで連絡が。まず、(1) キュウリ(♀) x ズッキーニ(♂)の場合。立派に結実。収穫できそうなくらいだと。。。これには仕掛けが。。最近のキュウリは、品種改良で単為結果性、つまり、花粉をつけなくても果実肥大が起きる品種が好まれています。ハウス栽培などで、訪花昆虫を用意することがたいへんなので。ウリ科ではないですが、トマトの場合は、植物ホルモンのトマトトーンを使うこともあるようです。一方、(2) ゴーヤ(♀) x ズッキーニ(♂)の場合。結実せず、しおれて枯れてしまったと。。。ゴーヤも同じウリ科なので、単為結果性がないことはないのですが、キュウリほど強くないので。この場合は、種の障壁を越えることができず。。。と言うことだと思います。(3) ズッキーニ(♀) x ズッキーニ(♂)で、3つある柱頭の先端を1, 2, 3個と切除した場合。雌しべの先端は、花粉管侵入が起きる大事な場所。と言うことで、そこを切除したあと、袋掛けをしなかったのが、失敗。梅雨の時期に入り、長雨で病原菌などが侵入したことによる枯死だと思います。また、写真など頂きましたら、このHPに紹介しますので。

PS.のPS.のPS.のPS. 6/23(木), 13:40. 出前講義の最後のところで、ウリ科の交雑実験を行った結果を村上校長先生からmailで連絡が。まず、(1) キュウリ(♀) x ズッキーニ(♂)の場合。立派に結実。収穫できそうなくらいだと。。。これには仕掛けが。。最近のキュウリは、品種改良で単為結果性、つまり、花粉をつけなくても果実肥大が起きる品種が好まれています。ハウス栽培などで、訪花昆虫を用意することがたいへんなので。ウリ科ではないですが、トマトの場合は、植物ホルモンのトマトトーンを使うこともあるようです。一方、(2) ゴーヤ(♀) x ズッキーニ(♂)の場合。結実せず、しおれて枯れてしまったと。。。ゴーヤも同じウリ科なので、単為結果性がないことはないのですが、キュウリほど強くないので。この場合は、種の障壁を越えることができず。。。と言うことだと思います。(3) ズッキーニ(♀) x ズッキーニ(♂)で、3つある柱頭の先端を1, 2, 3個と切除した場合。雌しべの先端は、花粉管侵入が起きる大事な場所。と言うことで、そこを切除したあと、袋掛けをしなかったのが、失敗。梅雨の時期に入り、長雨で病原菌などが侵入したことによる枯死だと思います。また、写真など頂きましたら、このHPに紹介しますので。

【出前講義】今治市立吹揚小学校・ふるさと出前講義年間スケジュール企画調整(6/8)

2016年6月 9日 (木)

梅雨といっても、まだ梅雨の走り。というのと、西条、今治周辺では、ちょうど田植えのシーズン。出前講義で伺う途中にも、ちょうど、田植えが終わったところの田んぼ、代かきが終わったあとの水田など。来週あたりには、田植えも終わるのではないかと。昔は「成苗」を手植えしていた時代から、今や「幼苗」を田植機で。それも乗用のも。。。ずいぶん、時代は変わったのだなと。。。何がよいかは、難しいのですが。。。前日が西条地区の愛媛県立西条農業高等学校で3コマの出前講義・実習(課題研究、自家不和合性の講義、講義と畑での実習)。この日は今治に移動しての打合せ。 今年度の講義は、翌日の四国中央市川滝小学校が最初。渡辺の学部向けの講義の関係でいつもなら10日ほどで、まとめているのを6月の2週にスプリット。あとは、9, 11月にと言うことで。今治市が今のように旧越智郡の多くの町村と合併してずいぶんたち、今治市、越智郡、その近郊を含めて、できるだけ多く。また、伺うことがなかなか難しかった島嶼部へ。なんと言っても、旧越智郡管内には島嶼部が。そこにももちろん、小学校があり、いくつかは、これまでも伺いましたが、できるだけ、今年度は拡張して。。。ということをお世話役をして頂いている今治市立吹揚小学校・高橋校長先生と議論できました。ありがとうございました。昨年度2月に計画していた部分をうまく実行できなかった分を取り戻しつつ、がんばりたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。

今年度の講義は、翌日の四国中央市川滝小学校が最初。渡辺の学部向けの講義の関係でいつもなら10日ほどで、まとめているのを6月の2週にスプリット。あとは、9, 11月にと言うことで。今治市が今のように旧越智郡の多くの町村と合併してずいぶんたち、今治市、越智郡、その近郊を含めて、できるだけ多く。また、伺うことがなかなか難しかった島嶼部へ。なんと言っても、旧越智郡管内には島嶼部が。そこにももちろん、小学校があり、いくつかは、これまでも伺いましたが、できるだけ、今年度は拡張して。。。ということをお世話役をして頂いている今治市立吹揚小学校・高橋校長先生と議論できました。ありがとうございました。昨年度2月に計画していた部分をうまく実行できなかった分を取り戻しつつ、がんばりたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 母校の愛媛県立今治西高等学校にも、時間を見つけてお邪魔して。。科学者の卵養成講座との関連で、生物部の先生方と少し時間を頂戴して。うまく連携できればと。。楽しみにしております。

【出前講義】愛媛県立西条農業高等学校・特別講義実習「高等植物における生殖・受粉反応--自家不和合性・受精・品種改良--」(6/7)

2016年6月 8日 (水)

午前の課題研究、昼休みのサイエンス。午後からの2コマは、野菜担当班への講義と実習。自家不和合性、品種改良などを中心に。最初のイントロは、作物の花とその作物のlink。半分くらいは理解していたと思います。ずいぶん、庭先での栽培を見かけるようになったトケイソウ。クダモノトケイソウがパッションフルーツというのは、さすがに感動のようでした。瀬戸内海のような温暖なところなら、栽培できるのではと思います。チャレンジしてはどうでしょうか。そんな野菜の果実形成には、受粉・受精が重要。ハチなどの訪花昆虫が飛ぶことで、異種の花粉が雌しべの先端に付着する可能性も。。。では、雑種は簡単にできるのか。そんなことはなくて、「種の障壁」というのが、存在するわけです。この話が、後半の圃場での実習につながることになるわけですが。。

昼休みの講義と同じように、植物も多様性を維持する必要があるわけです。そのために、いろいろな工夫をしていて、自家不和合性のように自他識別をしたり、その自家不和合性を利用して、F1品種ができています。あと、種子の袋を見た時に大事なこと。意外と気にかけず、袋の上を開けがちですが、上の側には、種子の重要なことが多数書かれているので、下の方から開封すると。もちろん、これらの品種がどの様な過程を経てできているのかを、トマトなどを例にして。1つの品種ができるまでの大変さもわかってもらえたのではないでしょうか。ということで、講義はここまで。この後は、圃場に出て実習に。

昼休みの講義と同じように、植物も多様性を維持する必要があるわけです。そのために、いろいろな工夫をしていて、自家不和合性のように自他識別をしたり、その自家不和合性を利用して、F1品種ができています。あと、種子の袋を見た時に大事なこと。意外と気にかけず、袋の上を開けがちですが、上の側には、種子の重要なことが多数書かれているので、下の方から開封すると。もちろん、これらの品種がどの様な過程を経てできているのかを、トマトなどを例にして。1つの品種ができるまでの大変さもわかってもらえたのではないでしょうか。ということで、講義はここまで。この後は、圃場に出て実習に。

午前中に圃場の状況を見せて頂いたこともあり、今回のテーマは、ウリ科。ちょうど、摘芯をしてないメロンの枝に雄花、雌花を発見。また、キュウリ、スイカも開花、結実のよいステージ。唯一の問題は、午後からの講義になり、受粉の時期としては、午前の早い時間がよいのですが、また、ガラス室、ビニールハウスなので、雨は問題ないですが、それでも湿度が高い分。。。少し問題ではありましたが。。。何とか、雨は降らずに持ちこたえてくれて。。。

午前中に圃場の状況を見せて頂いたこともあり、今回のテーマは、ウリ科。ちょうど、摘芯をしてないメロンの枝に雄花、雌花を発見。また、キュウリ、スイカも開花、結実のよいステージ。唯一の問題は、午後からの講義になり、受粉の時期としては、午前の早い時間がよいのですが、また、ガラス室、ビニールハウスなので、雨は問題ないですが、それでも湿度が高い分。。。少し問題ではありましたが。。。何とか、雨は降らずに持ちこたえてくれて。。。

キュウリの結実したものを見ていると、曲がったキュウリを発見。このキュウリが曲がる原因、確か、今でも正確には、解明されてなかったような。。。子供の頃、近所で作付けしていたキュウリのハウスで、キュウリが曲がらないようにするために、キュウリに石のおもりをつけていたのを思い出し。。。担当の別府先生もご存じでしたので、かなり昔はそんなことをしていたのだと。。。

キュウリの結実したものを見ていると、曲がったキュウリを発見。このキュウリが曲がる原因、確か、今でも正確には、解明されてなかったような。。。子供の頃、近所で作付けしていたキュウリのハウスで、キュウリが曲がらないようにするために、キュウリに石のおもりをつけていたのを思い出し。。。担当の別府先生もご存じでしたので、かなり昔はそんなことをしていたのだと。。。

では、その曲がったところを観察するためには、実際に実物を切ってみるのがよいわけです。どうなっているか。生徒さんもかなり、わくわくのようでしたが、曲がっている方の種子形成がよくない。。。原因と結果はよくわからないですが、種子形成と果実肥大には、関係があるのだけは、判明。柱頭の先端は、3つに分かれています。なので、1つを切除して、2つに受粉したら、どうなるのか。もちろん、切除でなくて、受粉量を制御することもできると思いますので。やってみて下さい。

では、その曲がったところを観察するためには、実際に実物を切ってみるのがよいわけです。どうなっているか。生徒さんもかなり、わくわくのようでしたが、曲がっている方の種子形成がよくない。。。原因と結果はよくわからないですが、種子形成と果実肥大には、関係があるのだけは、判明。柱頭の先端は、3つに分かれています。なので、1つを切除して、2つに受粉したら、どうなるのか。もちろん、切除でなくて、受粉量を制御することもできると思いますので。やってみて下さい。

では、実際に受粉をしてみたら。。。モデル的にキュウリの雄花と雌花をサンプリングしてきて、練習。練習だけでは楽しくないので、雑種を作ってみよう。ウリ科のメロン、キュウリ、スイカをそれぞれ、花粉親、雌しべ親にして、交雑にチャレンジ。どれだけうまくいくのか、これから、日々の観察ですが、がんばってやってみて下さい。最後は、世界に向けて、情報発信。

では、実際に受粉をしてみたら。。。モデル的にキュウリの雄花と雌花をサンプリングしてきて、練習。練習だけでは楽しくないので、雑種を作ってみよう。ウリ科のメロン、キュウリ、スイカをそれぞれ、花粉親、雌しべ親にして、交雑にチャレンジ。どれだけうまくいくのか、これから、日々の観察ですが、がんばってやってみて下さい。最後は、世界に向けて、情報発信。

最後になりましたが、1日で3コマの出前講義と実習という慌ただしい日程でしたが、細かく対応頂きました、西条農高校長・倉橋校長先生、成高教頭先生、担当の別府先生をはじめとする関係の多くの先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、1日で3コマの出前講義と実習という慌ただしい日程でしたが、細かく対応頂きました、西条農高校長・倉橋校長先生、成高教頭先生、担当の別府先生をはじめとする関係の多くの先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 時間の関係で、これを書いているのは、翌日の水曜日。今年度の「ふるさと出前講義」については、また、後ほど。。。

PS.のPS. 明日、木曜日にお世話になるのは、四国中央市川滝小学校の村上校長先生のところ。先日、同じ市内の四国中央市土居中学校へ出前講義にいかれたと。。。教員向けにも。。。8月に仙台市教育センターとコラボで、同様の企画をと思っていますので。その詳細も今回は、議論の重要な案件。また、このHPから、お知らせをしたいと思いますので。

PS.のPS.のPS. 活動・観察記録票というのを生徒さんたちは書いていました。このformatを別府先生と共同開発したのが、愛媛大でお世話になっている先生だと。。。不思議なご縁だなと。こちらも参考にさせて頂きます。