先週が仙台市内での出前講義(仙台市立袋原小学校、片平丁小学校)。少し蒸し暑い、少しばかりの雨降りくらいでした。明けて、今週は、香川・愛媛遠征。夏のような晴れ間からのスタートですが、夜からはかなりの雨模様とか。それも結構な雨が降ると。。。何とか、先週のような警報が出ることもなく、金曜まで持ちこたえてくれれば。。。子供の頃、大雨というのは、台風くらいだったので。ちょっと気候の変化が心配ですが。今月3つ目のSSH実施校へ。香川県立観音寺第一高等学校では、SSH運営指導委員も仰せつかっており、今回は諸般の事情で、運営指導委員会はありませんが、1年生向けのキャリア教育が午前。午後は課題研究発表会と盛りだくさんの企画で。仙台でも、この時期ずいぶんと夕方の日が長くなり、夏が近いのを感じますが、緯度と経度の関係だと思います、仙台よりも日が長く、19:00を過ぎてもまた薄暗いのは、感動というか。。。子供の頃は、そうだったのだろうなと。ずいぶん、遅い時間まで外で遊んでいましたので。 何回目の講義になるのか、SSHに採択前からですので、7年目。座長はいつも生徒さんたち。最初に校長先生から身に余る紹介を頂き、渡辺の研究面などを含めた自己紹介から。キャリア教育と科学リテラシーの講義と言うことで賜っているので、渡辺の現在までの進路というか、キャリア形成で何が鍵となったのか、また、これからの科学の進歩を考えた時、高校、大学、社会人として、何を考えることが大事なか、そんなことを中心に。何よりも高校時代までに、観察すること、考えることを大切にしてほしいと。もちろん、人生において、これをやってみようと思えることのきっかけに巡り会うことができれば、なおよいかと。。。

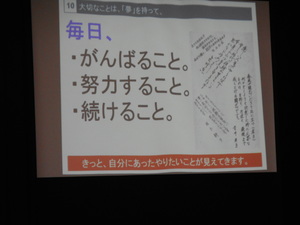

何回目の講義になるのか、SSHに採択前からですので、7年目。座長はいつも生徒さんたち。最初に校長先生から身に余る紹介を頂き、渡辺の研究面などを含めた自己紹介から。キャリア教育と科学リテラシーの講義と言うことで賜っているので、渡辺の現在までの進路というか、キャリア形成で何が鍵となったのか、また、これからの科学の進歩を考えた時、高校、大学、社会人として、何を考えることが大事なか、そんなことを中心に。何よりも高校時代までに、観察すること、考えることを大切にしてほしいと。もちろん、人生において、これをやってみようと思えることのきっかけに巡り会うことができれば、なおよいかと。。。 小学校の時というか、失敗をする、怒られると言うことが、ずいぶん少なくなった現代。去年、出前講義に伺った高校生からのコメントの中に「失敗をしてはいけないものだと思っていた」というのを見て、ある意味、ショックでした。その点、かなり失敗などを経験しているのは、この後の大学、社会でしっかり活躍できるのだろうと。また、いつものツバキの花の問題。いくつチャレンジするのか。これも社会全体で教育するということが機能しなくなっていることもあって、。。。「こすい(ずる賢い)」というと、言葉がよくないかも知れないですが、どのように加減をとるのか、大事なことだと思います。もちろん、case by caseだと思いますので。その当たりもたくさんの経験から学んで下さい。

小学校の時というか、失敗をする、怒られると言うことが、ずいぶん少なくなった現代。去年、出前講義に伺った高校生からのコメントの中に「失敗をしてはいけないものだと思っていた」というのを見て、ある意味、ショックでした。その点、かなり失敗などを経験しているのは、この後の大学、社会でしっかり活躍できるのだろうと。また、いつものツバキの花の問題。いくつチャレンジするのか。これも社会全体で教育するということが機能しなくなっていることもあって、。。。「こすい(ずる賢い)」というと、言葉がよくないかも知れないですが、どのように加減をとるのか、大事なことだと思います。もちろん、case by caseだと思いますので。その当たりもたくさんの経験から学んで下さい。 高校時代、大事なことは論理的に物事を考える力を養成すること。それから、論理的な長い文章を書く力を養成すること。あと、英語がグローバルの力をつけてくれるものではなくて、コミュニケーションツールと言うこと。昨今の英語教育でしゃべることに重点が置かれているようですが、確かに、しゃべることも重要かも知れないですが、大学、社会人になって、英文を読んだり、書いたりしないといけないことを考えると。そんなことも大事にしないと。それから、高校から大学進学時に大学入試があり、それは1つの壁。現在はセンター試験、各大学の試験のあと、大学へ。センター試験でうまくいかなければ、思ったような志望校でないときも。その時に、どうするか。結構、まじめな問題で。。。渡辺も小学校5, 6年の時の担任の先生に救われました。そんな人も大事にしてほしいなと。

高校時代、大事なことは論理的に物事を考える力を養成すること。それから、論理的な長い文章を書く力を養成すること。あと、英語がグローバルの力をつけてくれるものではなくて、コミュニケーションツールと言うこと。昨今の英語教育でしゃべることに重点が置かれているようですが、確かに、しゃべることも重要かも知れないですが、大学、社会人になって、英文を読んだり、書いたりしないといけないことを考えると。そんなことも大事にしないと。それから、高校から大学進学時に大学入試があり、それは1つの壁。現在はセンター試験、各大学の試験のあと、大学へ。センター試験でうまくいかなければ、思ったような志望校でないときも。その時に、どうするか。結構、まじめな問題で。。。渡辺も小学校5, 6年の時の担任の先生に救われました。そんな人も大事にしてほしいなと。 大学で何を学び、どの師匠の元で研究をするのか、それによって、ずいぶん人生は変わってくると。あと、高校、大学時代の友達を大事にすること。それくらい、その時代の友人はありがたいものです。今はそんなことを思わないかも知れないですが。。。きっと、10年くらいしたら、わかるときが来ると思いますので。そのためにも、長い人生設計というか、今すぐ、5年後、10年後の将来を考えてほしいと。なかなか、難しいことなのですが。また、今の高等教育が日本語で学べるありがたさがなぜなのか、ということなど、今の社会構造もしっかり理解することの大事さも。ちょっと見える世界が変わったのではないかと思います。

大学で何を学び、どの師匠の元で研究をするのか、それによって、ずいぶん人生は変わってくると。あと、高校、大学時代の友達を大事にすること。それくらい、その時代の友人はありがたいものです。今はそんなことを思わないかも知れないですが。。。きっと、10年くらいしたら、わかるときが来ると思いますので。そのためにも、長い人生設計というか、今すぐ、5年後、10年後の将来を考えてほしいと。なかなか、難しいことなのですが。また、今の高等教育が日本語で学べるありがたさがなぜなのか、ということなど、今の社会構造もしっかり理解することの大事さも。ちょっと見える世界が変わったのではないかと思います。 最後の所は、座右の銘であり、組織論。香川県の有名人でもかまいませんし、自分が尊敬する人でもよいです。そんな人が何を考え、そうした言葉を発したのか、考えて、自己実現のために、そうした言葉を持ってほしいと。これからの人生に対してしっかりした戦略を持ち、どうやって生き抜くのか、渡辺の若い時代より、遙かに大変なはず。その意味でも「今日の屈辱に耐えて明日のために生きろ」という宇宙戦艦ヤマト・初代艦長・沖田十三の言葉は、苦難を生き抜くためのヒントになるのでは。。。もちろん、紹介した他の座右の銘も。

最後の所は、座右の銘であり、組織論。香川県の有名人でもかまいませんし、自分が尊敬する人でもよいです。そんな人が何を考え、そうした言葉を発したのか、考えて、自己実現のために、そうした言葉を持ってほしいと。これからの人生に対してしっかりした戦略を持ち、どうやって生き抜くのか、渡辺の若い時代より、遙かに大変なはず。その意味でも「今日の屈辱に耐えて明日のために生きろ」という宇宙戦艦ヤマト・初代艦長・沖田十三の言葉は、苦難を生き抜くためのヒントになるのでは。。。もちろん、紹介した他の座右の銘も。 講義のあと、質問コーナー。ずいぶんたくさんの質問がありました。しっかり自分のことを考えているなと。渡辺がなぜ、四国を出て、仙台までいったのか。。。最近は、ずいぶん親御さんが子供さんたちを近くに置きたい、もちろん、経済状況などもあるのかも知れないですが。でも、大事なのは、自分の人生であると言うこと。自己責任の下、しっかり将来を考えて下さい。また、科学が発展することが人類を幸せにするのか。とても難しい問題ですね。それに近いことが昨日コメントをした「科学者の卵養成講座」にも。ノーベル賞で有名ですが、ノーベルが何に寄与したのか、また、ノーベル賞受賞者の結果が、何をもたらしたのか、しっかり考えてみて下さい。最後に、代表の方から、今日の講義についてのしっかりしたお礼の言葉が。講義を理解して、これからの高校生活を送って頂けるのではと。。。がんばって下さい。

講義のあと、質問コーナー。ずいぶんたくさんの質問がありました。しっかり自分のことを考えているなと。渡辺がなぜ、四国を出て、仙台までいったのか。。。最近は、ずいぶん親御さんが子供さんたちを近くに置きたい、もちろん、経済状況などもあるのかも知れないですが。でも、大事なのは、自分の人生であると言うこと。自己責任の下、しっかり将来を考えて下さい。また、科学が発展することが人類を幸せにするのか。とても難しい問題ですね。それに近いことが昨日コメントをした「科学者の卵養成講座」にも。ノーベル賞で有名ですが、ノーベルが何に寄与したのか、また、ノーベル賞受賞者の結果が、何をもたらしたのか、しっかり考えてみて下さい。最後に、代表の方から、今日の講義についてのしっかりしたお礼の言葉が。講義を理解して、これからの高校生活を送って頂けるのではと。。。がんばって下さい。 最後になりましたが、今回の発表会、委員会でお世話になりました香川県立観音寺第一高等学校・高井校長先生、SSH担当・床田先生、石井先生、上原先生には、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の発表会、委員会でお世話になりました香川県立観音寺第一高等学校・高井校長先生、SSH担当・床田先生、石井先生、上原先生には、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講義をするテーブルに、タイムテーブルを貼っておいてくれました。ついつい、しゃべりすぎる渡辺のことを考慮して。ありがとうございました。何とか、枠内入れることができました。 PS.のPS. 高松から宇和島まで結ぶ予讃線。ほとんどが単線。どこかで何か起きると、遅れが。これが複線の線路でないところの大変なところ。そんなことが、この朝も起きたと。。。田舎なので、複線化するほどのこともないですが、というか、複線化しても事故が起きるときは起きているのが、毎日の生活の中で、起きているわけで。難しい問題だなと。。。。

PS.のPS. 高松から宇和島まで結ぶ予讃線。ほとんどが単線。どこかで何か起きると、遅れが。これが複線の線路でないところの大変なところ。そんなことが、この朝も起きたと。。。田舎なので、複線化するほどのこともないですが、というか、複線化しても事故が起きるときは起きているのが、毎日の生活の中で、起きているわけで。難しい問題だなと。。。。 PS.のPS.のPS. 明日から出前講義を行うのが、今治市内。渡辺のふるさと。去年から声をかけて頂いている母校・愛媛県立今治西高等学校での夏の出前講義、螢雪大学2016。8月24日(木)の午前、午後で企画されています。渡辺は観察することの重要さなど、高校生にとっては、少し物足りないと思うかも知れないですが、全てのことの基本ですから。先端のことは、大学、その先でやればよいのですから。また、詳細は渡辺のHPから案内しますので。

PS.のPS.のPS. 明日から出前講義を行うのが、今治市内。渡辺のふるさと。去年から声をかけて頂いている母校・愛媛県立今治西高等学校での夏の出前講義、螢雪大学2016。8月24日(木)の午前、午後で企画されています。渡辺は観察することの重要さなど、高校生にとっては、少し物足りないと思うかも知れないですが、全てのことの基本ですから。先端のことは、大学、その先でやればよいのですから。また、詳細は渡辺のHPから案内しますので。

PS.のPS.のPS.のPS. 母校の愛媛県立今治西高等学校というか、第98回全国高校野球選手権愛媛大会の組合せが決まったとか。。。そんなお知らせを出張の途中で頂いたりして。。。結果などは、また、このHPから。。。

【出前講義】香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義「大学教授からの進路選択アドバイス---進路、就職、人生を戦略的に考える---」(6/27)

2016年6月27日 (月)

【出前講義】仙台市立片平丁小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何がちがうの?--」(6/25, 28追記)

2016年6月25日 (土)

6月も残り1週間。あっという間に終わってしまい。。。梅雨も本格的になったようで、木曜日はかなり強い雨でしたし、来週にかけては、ずいぶん雨降りと言う予報だったのが、週末頃にみたら、そうでもなくて。この時期の天気予報は前線の上がり下がりというか、北と南の気圧のバランス。予報の難しさの一端を理解するわけですが。。。なので、午前中まで雨という予報だったのが、朝方には上がり、夜にかけては、あれると。。。出前講義には少しほっとでした。前にも書いたかもしれないですが、少し蒸し暑いのは、温暖化の影響なのか、長いスパンで見たときの経時変化なのか。。。その当たりがわかれば、もう少し対応ができるのですが。。。

今週の火曜日は仙台市教育センターとのコラボで、仙台市立袋原小学校への出前講義。この週末は、学校評議員を賜っている仙台市立片平丁小学校の授業参観日であり、それにあわせての出前講義。講義内容は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何がちがうの?--」。と、仙台市立袋原小学校と同じ内容。今回、少し異なるのは、授業参観日と言うことで、6年生だけでなく、参観に来た保護者の方々も一緒にという企画。去年の同じ頃に、河北新報とのとのコラボで、仙台市立泉ヶ丘小学校で行ったパターン。

今週の火曜日は仙台市教育センターとのコラボで、仙台市立袋原小学校への出前講義。この週末は、学校評議員を賜っている仙台市立片平丁小学校の授業参観日であり、それにあわせての出前講義。講義内容は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何がちがうの?--」。と、仙台市立袋原小学校と同じ内容。今回、少し異なるのは、授業参観日と言うことで、6年生だけでなく、参観に来た保護者の方々も一緒にという企画。去年の同じ頃に、河北新報とのとのコラボで、仙台市立泉ヶ丘小学校で行ったパターン。

6年生なので、去年、仙台市教育センターとのコラボで講義を行った皆さん。少しリラックスしているような感じでしたが、参観日という緊張感もあったような。キャベツとブロッコリーを目の前にして、何が起きるのか。そんな雰囲気も。講義の最初は「トマト」をモデルに子葉が展開してから、本葉、蕾形成、開花、結実。最近の小学校では昔と異なり、色々な花・野菜を栽培しているし、家庭菜園などもしていることを考えて、トマトと同じような生長のパターンを示すと思えるのは、何か。たくさんの名前が出てきました。では、キャベツとブロッコリーについてはどうか。キャベツの花も見たことがない、また、どの様に抽苔してくるかは。。。これは、どこの小学校へ行っても難しい問題。

6年生なので、去年、仙台市教育センターとのコラボで講義を行った皆さん。少しリラックスしているような感じでしたが、参観日という緊張感もあったような。キャベツとブロッコリーを目の前にして、何が起きるのか。そんな雰囲気も。講義の最初は「トマト」をモデルに子葉が展開してから、本葉、蕾形成、開花、結実。最近の小学校では昔と異なり、色々な花・野菜を栽培しているし、家庭菜園などもしていることを考えて、トマトと同じような生長のパターンを示すと思えるのは、何か。たくさんの名前が出てきました。では、キャベツとブロッコリーについてはどうか。キャベツの花も見たことがない、また、どの様に抽苔してくるかは。。。これは、どこの小学校へ行っても難しい問題。

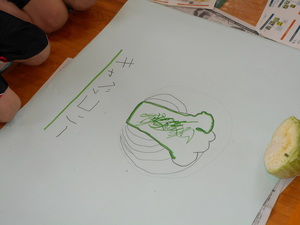

ということで、キャベツとブロッコリーの横断面を見てもらい、それぞれのパーツの名前を考えることをヒントに。グループごとでのその2つの植物の遺伝子を持った新しい植物はどんなものができるのか。その形、名前を。もちろん、最後に発表をしてもらうので、なぜ、そうなるかを理科的に考えてもらいながら。前回の袋原小学校でも、時間の制御が難しかったですが。これは、いつものことで。

ということで、キャベツとブロッコリーの横断面を見てもらい、それぞれのパーツの名前を考えることをヒントに。グループごとでのその2つの植物の遺伝子を持った新しい植物はどんなものができるのか。その形、名前を。もちろん、最後に発表をしてもらうので、なぜ、そうなるかを理科的に考えてもらいながら。前回の袋原小学校でも、時間の制御が難しかったですが。これは、いつものことで。

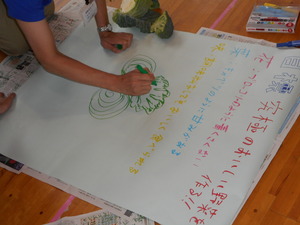

発表はホワイトボードを使うようになってから、かなりスムーズに。発表を見ていてよかったのは、グループ全員で説明をしていたところ。想定外の質問がでてきても、しっかり対応したところも。ちょっと問題かなと思ったのは、発表になってもグループでまとまりがないところ、あと、グループで、答えを1つにまとめられないところ。もちろん、3つのideaがでているのは、よいことではありますが。。。

発表はホワイトボードを使うようになってから、かなりスムーズに。発表を見ていてよかったのは、グループ全員で説明をしていたところ。想定外の質問がでてきても、しっかり対応したところも。ちょっと問題かなと思ったのは、発表になってもグループでまとまりがないところ、あと、グループで、答えを1つにまとめられないところ。もちろん、3つのideaがでているのは、よいことではありますが。。。

最後に、保護者の方々にも同じように発表を。お母さんチームは、外見図と横断面をしっかり書いているところは、すごかったです。また、お父さんチームのすごくおいしい野菜を作る、キャベツ、ブロッコリーから作るのですが、メロンのようにおいしい。そこでつけた名前が「キャメロン」。なんか、昨日からの時事問題を取り上げていて。。。児童の皆さんには、少し難しかったかも知れないですね、EUの問題。是非、おうちでその話をしてみて下さい。で、最後はいつものように謎解き。2つの植物の遺伝子を混ぜる訳なので、どちらの親に近いのか、それによってももちろんちがうわけです。そうしたことをお話しして。今回は、保護者の方もきて頂いていたので、おうちに帰ってから、また、議論頂けるのではと。。。

最後に、保護者の方々にも同じように発表を。お母さんチームは、外見図と横断面をしっかり書いているところは、すごかったです。また、お父さんチームのすごくおいしい野菜を作る、キャベツ、ブロッコリーから作るのですが、メロンのようにおいしい。そこでつけた名前が「キャメロン」。なんか、昨日からの時事問題を取り上げていて。。。児童の皆さんには、少し難しかったかも知れないですね、EUの問題。是非、おうちでその話をしてみて下さい。で、最後はいつものように謎解き。2つの植物の遺伝子を混ぜる訳なので、どちらの親に近いのか、それによってももちろんちがうわけです。そうしたことをお話しして。今回は、保護者の方もきて頂いていたので、おうちに帰ってから、また、議論頂けるのではと。。。

講義が終わったあと、成田校長先生、浅野教頭先生、安部先生と夏休み企画について、議論を。楽しい企画を夏休みが始まった頃(スペシャル出前講義 by 四国中央市川滝小学校・村上校長先生)、お盆の頃(セミを見つけよう)に用意していますので。是非、ご参加下さい。最後になりましたが、成田校長先生、浅野教頭先生、6年の安部先生、武田先生、木村先生をはじめとする、片平丁小学校の先生方にはお礼申し上げます。ありがとうございました。次は、昨年度から話になっている夏休み夕方の企画でと思いますので、よろしくお願いいたします。

講義が終わったあと、成田校長先生、浅野教頭先生、安部先生と夏休み企画について、議論を。楽しい企画を夏休みが始まった頃(スペシャル出前講義 by 四国中央市川滝小学校・村上校長先生)、お盆の頃(セミを見つけよう)に用意していますので。是非、ご参加下さい。最後になりましたが、成田校長先生、浅野教頭先生、6年の安部先生、武田先生、木村先生をはじめとする、片平丁小学校の先生方にはお礼申し上げます。ありがとうございました。次は、昨年度から話になっている夏休み夕方の企画でと思いますので、よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. この企画を統括頂いている仙台市教育センターの豊川先生が前日の金曜日に研究室に。夏に企画している仙台市の教員向けの特別講義(このlinkのpage 40)。講師に、愛媛県教育委員会から「授業の鉄人」として認定されている四国中央市川滝小学校・校長・村上圭司先生をお迎えしてと言うことで。このHPから、紹介するのを失念していましたが、村上校長先生の講義については、四国中央市土居中学校のHPでも、紹介されているくらいのすごさなので。渡辺も出前講義に伺い、まだまだ、修行が足りないなと感じる方です。そんな方をお迎えするので、企画をする側もきちんとした議論をして、こんなリクエストはどうかなど、よりよい方向に議論ができました。ありがとうございました。先生方、児童の皆さんだけでなく、もちろん、研究室でも「アウトリーチ活動」のあり方というか、出前講義のこつというか、そんなことで、ゼミをお願いする予定ですので。また、このHPから、お知らせします。 PS.のPS. もう1つ、別件が前日に。昨年、仙台市立泉ヶ丘小学校で出前講義を行ったのは、河北新報社、東京エレクトロンとのコラボによるもの。今年度も同じく賜りました。出前講義先は、仙台市立長町小学校。実施日は7月21日(木)に。打合せを7月前半に行い、少しばたばたですが、昨年と同じように盛り上がることを期待して。。。

PS.のPS. もう1つ、別件が前日に。昨年、仙台市立泉ヶ丘小学校で出前講義を行ったのは、河北新報社、東京エレクトロンとのコラボによるもの。今年度も同じく賜りました。出前講義先は、仙台市立長町小学校。実施日は7月21日(木)に。打合せを7月前半に行い、少しばたばたですが、昨年と同じように盛り上がることを期待して。。。 PS.のPS.のPS. 先日の「平成28年度 第1回学校評議員・関係者評価委員会」でご一緒した方に声をかけて頂いたり、学内でお世話になっている方にお目にかかったり。。。びっくりの土曜日でした。

PS.のPS.のPS. 先日の「平成28年度 第1回学校評議員・関係者評価委員会」でご一緒した方に声をかけて頂いたり、学内でお世話になっている方にお目にかかったり。。。びっくりの土曜日でした。

PS.のPS.のPS.のPS. 6/28(火), 19:10. 片平丁小学校のHPに、渡辺の出前講義のことが記されていました。ありがとうございました。

よろしくお願いします!

2016年6月24日 (金)

今年度から武田さん、内野さんと一緒に学生アルバイトとしてお世話になっております。農学部1年の平岩愛彩です。

いつの間にかこんなに自己紹介が遅くなってしまい、申し訳ないです。

内野さんの自己紹介にもあった通り、私は石川県出身です。最近の研究室では石川県トークで盛り上がっているので地元感に溢れています。と言っても私は高校3年間しか石川県にはいなかったのですが...

近頃の私は日に日に黒くなっています。揚げパン状態になる日も近いでしょう。しかしこれは全て私が大学生になって新たに始めたことが原因なのです。まさか自分がする事になろうとは思ってもいなかったそれはトライアスロンです。私は今、学友会トライアスロン部に所属しています。この事を周りの人に言うと十人中十人に驚かれます。何より自分が1番驚いています。人生とは不思議なものですね。 トライアスロンはスイム、バイク、ランを一人で連続して行う競技です。距離は大会にもよりますが、スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞が基本です。練習はなかなかハードですが、自由な部活で先輩方や同期のみんなもいい人達ばかりなのでとても楽しいです。自分の居場所があるという感じがします。研究室のバイトとも両立できそうなので文句なしです。

トライアスロンはスイム、バイク、ランを一人で連続して行う競技です。距離は大会にもよりますが、スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞が基本です。練習はなかなかハードですが、自由な部活で先輩方や同期のみんなもいい人達ばかりなのでとても楽しいです。自分の居場所があるという感じがします。研究室のバイトとも両立できそうなので文句なしです。

春休みに描いていた大学生ライフとは全く違うライフを送っている私ですが、今とても楽しいのできっとこれでよいのでしょう。何事も楽しい事が1番です。これから先、自分がどのような道に進み、何が待っているのかわかりませんが、今は今を思いっきり楽しみたいと思います。

これから、どうぞよろしくお願いします。

P.S. 写真はトライアスロンの大会の1場面と先日大学であった北雄杯駅伝の様子です。色んな意味で熱いです。

苦境、回復、後継(6/22)

2016年6月22日 (水)

どうやら梅雨本番。西日本では、梅雨末期のような雨の降り方。少なくとも、渡辺が子供の頃から、梅雨明け前にはずいぶんの雨が降った。ただ、梅雨の時期に日中に警報が出て、学校から帰れることはなかったと思う。台風が近づくと、そんなことがあって、うれしかった。ただ、来週から出前講義で伺う愛媛県今治市内の小学校のHPを拝見することがあり、ここ数日、警報が出て、早めの下校とか。。。何とも困ったものというか、。。。熊本地震の被災地にさらなる大雨というのは「天変地異」というと、怒られるかもしれないが、そんなことでも考えないといけないような苦境と言える。なぜに、ここまでと思う。この仕掛けを知っているのは、お天道様だけなのかもしれないが、少しでも早く回復できるように、加減がほしいのであるが。。どうやって、だれにお願いすればよいのか。。。わからないのが問題である。 回復というと、植物育種学の講義で出てきたのは、稔性回復系統。生殖形質に重きを置いていたからと言うわけではないだろうが、F1雑種育種をするときに、片方の系統の花粉を不稔にする。もう片親にはF1になったとき、稔性を回復するようにさせておくことが重要である。というか、この文章を書きながら、この理屈をすっかり失念していて、ちまたの図版などを見て、ぱっと思い出さない。どれだけ、脳みそが自家不和合性だけになっているのか、。。。植物の生殖全般と言いながら、受粉の場面だけを考えていたか、。。何とも情けないことである。脳みそを広く物事を考えられるように回復させないとまずい。そういえば、消費者庁から最近のパソコンのOSのアップグレードについてのコメントが。OSを提供している側としては、後継のOSにアップグレードした方が維持管理と言う点ではよいのかもしれないが。。。そうはいかない都合もあり。。。そんなで、日延べするのは、どうにも面倒であった。なにより、手持ちのパソコンが古いこともあって、また、なじみの古いソフトウェアを使っていることも影響して、今の環境でと思っていたら、こうした助け船がでるとは。。。一度、アップグレードしたものを、元に戻すのもありかもしれないが、helpfulな助け船であった。

回復というと、植物育種学の講義で出てきたのは、稔性回復系統。生殖形質に重きを置いていたからと言うわけではないだろうが、F1雑種育種をするときに、片方の系統の花粉を不稔にする。もう片親にはF1になったとき、稔性を回復するようにさせておくことが重要である。というか、この文章を書きながら、この理屈をすっかり失念していて、ちまたの図版などを見て、ぱっと思い出さない。どれだけ、脳みそが自家不和合性だけになっているのか、。。。植物の生殖全般と言いながら、受粉の場面だけを考えていたか、。。何とも情けないことである。脳みそを広く物事を考えられるように回復させないとまずい。そういえば、消費者庁から最近のパソコンのOSのアップグレードについてのコメントが。OSを提供している側としては、後継のOSにアップグレードした方が維持管理と言う点ではよいのかもしれないが。。。そうはいかない都合もあり。。。そんなで、日延べするのは、どうにも面倒であった。なにより、手持ちのパソコンが古いこともあって、また、なじみの古いソフトウェアを使っていることも影響して、今の環境でと思っていたら、こうした助け船がでるとは。。。一度、アップグレードしたものを、元に戻すのもありかもしれないが、helpfulな助け船であった。 今のように、一人一台というパソコン環境でなく、学生の頃は、教授室に1台と居室に1台というパソコン環境。一定期間で、CPUが早くなり、これはという後継機種が出たところで、パソコンを新しくして、その時に、教授室からお下がりになるのを使って、書き物などをしていた。そんなで、コンピューターに精通していた先輩からは、パソコンで仕事以外のことをしていると、ずいぶん厳しく指導された。ただ、ブラインドタッチのソフトだけは使わせてもらったような。。。もちろん、そのうち、パソコンの数は増えて、手持ちのノートパソコンを導入したり、OSもMS-DOSからWindowsに。パソコンから見てもずいぶんと時が流れたような。。。脳みそを整理する上でも、パソコン環境はずいぶんよくなり、整備されてきたと。MS-DOSから数えて、何世代目になるのか。。。少なくとも使ったのは、(MS-DOS3.0, Windows3.1, Window95, Windows2000, WindowsXP, Windows7...)。。。パソコンとはちがうが、ちまたでは、別の「後継」をどうするかが、きょうあたりから。。。。パスとか、スルーとかはよくないし、何かの意思を示さないと。。。そのための考えるヒントというか、きっかけを見つけた。なるほどと。。。どんな苦境にあろうと、よりよい環境に回復し、それが後世に残るようなことであってほしいと。そんなことを考えた夕方からの雨であった。

今のように、一人一台というパソコン環境でなく、学生の頃は、教授室に1台と居室に1台というパソコン環境。一定期間で、CPUが早くなり、これはという後継機種が出たところで、パソコンを新しくして、その時に、教授室からお下がりになるのを使って、書き物などをしていた。そんなで、コンピューターに精通していた先輩からは、パソコンで仕事以外のことをしていると、ずいぶん厳しく指導された。ただ、ブラインドタッチのソフトだけは使わせてもらったような。。。もちろん、そのうち、パソコンの数は増えて、手持ちのノートパソコンを導入したり、OSもMS-DOSからWindowsに。パソコンから見てもずいぶんと時が流れたような。。。脳みそを整理する上でも、パソコン環境はずいぶんよくなり、整備されてきたと。MS-DOSから数えて、何世代目になるのか。。。少なくとも使ったのは、(MS-DOS3.0, Windows3.1, Window95, Windows2000, WindowsXP, Windows7...)。。。パソコンとはちがうが、ちまたでは、別の「後継」をどうするかが、きょうあたりから。。。。パスとか、スルーとかはよくないし、何かの意思を示さないと。。。そのための考えるヒントというか、きっかけを見つけた。なるほどと。。。どんな苦境にあろうと、よりよい環境に回復し、それが後世に残るようなことであってほしいと。そんなことを考えた夕方からの雨であった。

わたなべしるす

【教養講義】「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」研究における情報収集・評価-その2(6/21, 22追記)

2016年6月21日 (火)

午前中は仙台市教育センターとのコラボによる出前講義で、仙台市立袋原小学校へ。HPからの情報発信は、少しお待ち下さい。諸般のことがあり。。。びっくりすることはたくさんあったのですが。そんな夕方にかけて、小雨が降りそうという中、5コマ目が先週に続いて、附属図書館での講義。先週は、情報をいかにgetするのか、また、それをどの様に利用するのか、情報管理を間違えると、とんでもないことになるというのは、先週のコメントの中に、かなり印象としてあったようでした。また、Googleは知っていても、Google Scholarは。。。という方も。 と言うことで、附属図書館にある端末を使っての検索実習。最初はやり方がわかるようにと言うことで「Watanabe Brassica self-incompatibility」という、渡辺の論文を検索しようと言うこと。講義の場所が少し広いこともあって、プレゼンが見えないかもしれないので、この3つのWordをどの順番で入れてもよいと。。。ただ、検索エンジンがどの様なシステムになっているかわからないままで、そんなことをしたら。。。考えて見れば、そうでした。検索結果が少しちがって出てくる。結果的には、そうしたことを理解してもらう上で、よい結果で、結果オーライと言うことで。残りの時間は、レポートを書くために、各自で検索。ただし、困ったこと、うまくいったことは、相互に情報交換。

と言うことで、附属図書館にある端末を使っての検索実習。最初はやり方がわかるようにと言うことで「Watanabe Brassica self-incompatibility」という、渡辺の論文を検索しようと言うこと。講義の場所が少し広いこともあって、プレゼンが見えないかもしれないので、この3つのWordをどの順番で入れてもよいと。。。ただ、検索エンジンがどの様なシステムになっているかわからないままで、そんなことをしたら。。。考えて見れば、そうでした。検索結果が少しちがって出てくる。結果的には、そうしたことを理解してもらう上で、よい結果で、結果オーライと言うことで。残りの時間は、レポートを書くために、各自で検索。ただし、困ったこと、うまくいったことは、相互に情報交換。

わかったことというか、大事なこと。論文の引用としては、基本、

Hinata et al. (1995) Genetics 140: 1099.

渡辺の師匠である日向先生が米国遺伝学雑誌"Genetics"と言うのに投稿した論文。日向先生以外に3名以上の共著者がいるので、そこを略するために、"et al."と言う表記。あと、発表年、140というのは、その論文が綴じられている巻(volume)。1099というのは、その論文の最初の頁。これだけあれば、引用としては最低限の情報ですが、十分機能します。途中で質問のあった、"doi"。渡辺も正確な名前を知らなかったのですが、Google先生によると、doiは、Digital Object Identifierの略とか。なるほど。日本語では、デジタルオブジェクト識別子と呼ぶようです。あと、見つけたdoiをそのまま、URLとして使っても、そのpageがでるわけではないようです。訂正します。見つけたdoiの前に、"http://dx.doi.org/"をつけて、その後に、見つけたdoiのaddressをいれるのだと。論文のpdfなどを保存しているserverが移動したとき、探せなくならないようにと言うことのようです。なるほど。。。何かの折りに、使ってみて下さい。 また、昨今、色々なことが教育問題として、大学、大学院にもあります。ただ、学部の1年の頃、渡辺がそんなことを気にしていたか。。。少しだめな感があります。なので、そうならないようにと言うことで。色々な考え方、意見を読んだり、議論して、成長すると言うことで。。そんな参考文献を。読みたいところを読みたいだけ、と言うのが、渡辺の師匠である日向先生のお言葉でしたので。また、情報探索をどれだけちゃんとやるか、また、それを怠ると、どうなってしまうのか。それは、これまでも数多くの歴史が証明しています。と言うか、渡辺もとある遺伝子を探していて、競争相手の情報に惑わされて、すぐ近くにあるのを見ないまま、放置して、痛い目に遭ったこともあります。まさに、「信じるものは、。。。」の世界でした。と言うことを忘れないようにするために、渡辺のdesk topには写真をおいています。大事な言葉と一緒に。その方を60名の受講生の中に知っている方が1名。感動でした。附属図書館の担当の方から、記念の品を。先日、HPで紹介した最近話題になっているEU関連Goods。ありがとうございました。

また、昨今、色々なことが教育問題として、大学、大学院にもあります。ただ、学部の1年の頃、渡辺がそんなことを気にしていたか。。。少しだめな感があります。なので、そうならないようにと言うことで。色々な考え方、意見を読んだり、議論して、成長すると言うことで。。そんな参考文献を。読みたいところを読みたいだけ、と言うのが、渡辺の師匠である日向先生のお言葉でしたので。また、情報探索をどれだけちゃんとやるか、また、それを怠ると、どうなってしまうのか。それは、これまでも数多くの歴史が証明しています。と言うか、渡辺もとある遺伝子を探していて、競争相手の情報に惑わされて、すぐ近くにあるのを見ないまま、放置して、痛い目に遭ったこともあります。まさに、「信じるものは、。。。」の世界でした。と言うことを忘れないようにするために、渡辺のdesk topには写真をおいています。大事な言葉と一緒に。その方を60名の受講生の中に知っている方が1名。感動でした。附属図書館の担当の方から、記念の品を。先日、HPで紹介した最近話題になっているEU関連Goods。ありがとうございました。 ということで、2週にわたる渡辺の講義も終わり。今週のコメントシートを明日にでも拝見して、また、コメントを追加しますが、次年度に向けて、よりよくなるような講義の改善をしたいと思いますので。また、ここで講義をした皆さんとお目にかかれることを楽しみにして。。ありがとうございました。

ということで、2週にわたる渡辺の講義も終わり。今週のコメントシートを明日にでも拝見して、また、コメントを追加しますが、次年度に向けて、よりよくなるような講義の改善をしたいと思いますので。また、ここで講義をした皆さんとお目にかかれることを楽しみにして。。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講義とは直接関係ないというと語弊があるかもしれないですが、先週の講義に、渡辺と同じ県の出身の方が。遠い愛媛から。と思ったわけですが、昨日、来月の出前講義の件で、市内の小学校で打合せ。担当の先生の大学時代の知人に渡辺と同じ高校の先輩が。。。もっとびっくりだったのは、同じ片平キャンパスのすぐ近くの別の施設で20級くらい若い今治西の卒業生の方が研究員として。。。いずれ、世の中、恐ろしいほど狭いのだなと。。。そんな不思議なつながりを大切にすること。それを講義で言うのを忘れていたので。。。世の中、言うほど捨てたものではないし、ということで。

PS.のPS. 6/22(水), 12:00. 附属図書館の担当の方から、昨日の講義のコメントシートを頂きました。Google Scholarを使って、自学自習をしっかりできたようで、何よりだと思います。レポートというtargetされたものに対して、どの様な情報を集めることが大事かも、短い時間で実習できたのは、企画通りかと、ほっとでした。あと、やはり、英語の論文が多いこともあり、少しなれるまでに時間がかかると思いますが、今のタイミングで英語を継続できるのは、よいことだと思います。是非、がんばってほしいなと。。。検索のwordの順番で、検索結果が変化すること、工学部情報系の学生さんは、そのからくりは、学部での講義できっと学ぶことかと思います。現代における情報収集の重要性を実習を通じて実感できたのは、何よりだったなと。。doiについては、渡辺の勘違いがありました。失礼しました。このHPにそのことは記してありますので。。。今回の実習を通じて、この講義のレポートだけでなく、他のレポートにもより大きな波及効果があれば、何よりだと。。。あと、講義をする際のスピーカーの位置など、工夫したいと思います。次回以降、次年度以降の検討事項として。。。コメント、ありがとうございました。