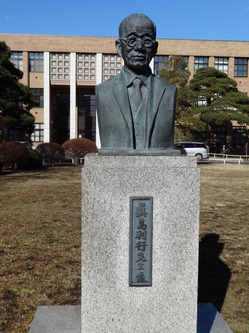

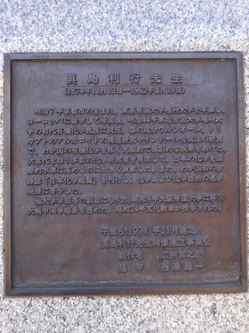

今朝は曇っていましたが、11:00過ぎから始まった「科学者の卵養成講座」の準備。2年ぶりくらいの片平キャンパスのさくらホール開催。準備をしていた途中から降り出した雪。そんな中で、講義は、地震の話を理学部の海野先生に。通信の話を電通研の中沢先生から。講義が終わった頃には、10-20cmの積雪。。。今シーズン、ここまでのは初めてというか、全国的な雪と言うことで、日本中が大変なことになってしまい。。。ただ、そんな時でも、東北新幹線は一部の運休を除いて、通常運転。さすが、寒冷地対応が。。と思いました。

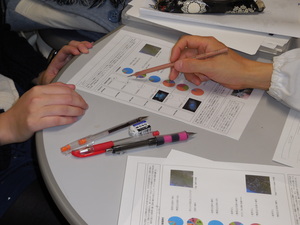

講義のあとに、こんな雪を想定したわけではないですが、「研究室見学」。電車などの都合で来ることができない方もいたのかもしれないですが、25名の方々が渡辺の研究室に見学にいらっしゃいました。研究室に来る前に、ガラス室で、Brassica oleraceaの多様性を見学してもらいました。説明するのがいっぱいで、写真を撮るのを。。忘れていて。ただ、実験材料の多様性など、色々なことを学んでもらえたのでは。。。そのあと、研究室へ。これだけ多くの方々を案内するのは大変だったので、3つのグループに分かれて、顕微鏡・植物の部屋。メインの実験室。あと、低温室。顕微鏡では、蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、DNA sequencer、-80oCの冷凍庫。あと、植物を育てているところ。室内で育っているのも不思議だったかもしれません。実験室は、PCRと自動の電気泳動装置。低温室は、春化処理中の植物とその光源のLEDだったり、遺伝資源を見てもらいました。雪がなければ、時間を気にしないでできたのですが。。。

講義のあとに、こんな雪を想定したわけではないですが、「研究室見学」。電車などの都合で来ることができない方もいたのかもしれないですが、25名の方々が渡辺の研究室に見学にいらっしゃいました。研究室に来る前に、ガラス室で、Brassica oleraceaの多様性を見学してもらいました。説明するのがいっぱいで、写真を撮るのを。。忘れていて。ただ、実験材料の多様性など、色々なことを学んでもらえたのでは。。。そのあと、研究室へ。これだけ多くの方々を案内するのは大変だったので、3つのグループに分かれて、顕微鏡・植物の部屋。メインの実験室。あと、低温室。顕微鏡では、蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、DNA sequencer、-80oCの冷凍庫。あと、植物を育てているところ。室内で育っているのも不思議だったかもしれません。実験室は、PCRと自動の電気泳動装置。低温室は、春化処理中の植物とその光源のLEDだったり、遺伝資源を見てもらいました。雪がなければ、時間を気にしないでできたのですが。。。

最後は全体で集合写真。また、オープンキャンパスなど、何かのおりにぜひ、いらしてください。お待ちしておりますので。

わたなべしるす

PS. 19:30現在の片平キャンパスから、駅方面を。。。beforeがないので、わかりにくいかもしれないですが、15cmを越えたようです。積雪。。。。月曜日の審査会が大丈夫だろうか。。。。

講義のあとに、こんな雪を想定したわけではないですが、「研究室見学」。電車などの都合で来ることができない方もいたのかもしれないですが、25名の方々が渡辺の研究室に見学にいらっしゃいました。研究室に来る前に、ガラス室で、Brassica oleraceaの多様性を見学してもらいました。説明するのがいっぱいで、写真を撮るのを。。忘れていて。ただ、実験材料の多様性など、色々なことを学んでもらえたのでは。。。そのあと、研究室へ。これだけ多くの方々を案内するのは大変だったので、3つのグループに分かれて、顕微鏡・植物の部屋。メインの実験室。あと、低温室。顕微鏡では、蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、DNA sequencer、-80oCの冷凍庫。あと、植物を育てているところ。室内で育っているのも不思議だったかもしれません。実験室は、PCRと自動の電気泳動装置。低温室は、春化処理中の植物とその光源のLEDだったり、遺伝資源を見てもらいました。雪がなければ、時間を気にしないでできたのですが。。。

講義のあとに、こんな雪を想定したわけではないですが、「研究室見学」。電車などの都合で来ることができない方もいたのかもしれないですが、25名の方々が渡辺の研究室に見学にいらっしゃいました。研究室に来る前に、ガラス室で、Brassica oleraceaの多様性を見学してもらいました。説明するのがいっぱいで、写真を撮るのを。。忘れていて。ただ、実験材料の多様性など、色々なことを学んでもらえたのでは。。。そのあと、研究室へ。これだけ多くの方々を案内するのは大変だったので、3つのグループに分かれて、顕微鏡・植物の部屋。メインの実験室。あと、低温室。顕微鏡では、蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、DNA sequencer、-80oCの冷凍庫。あと、植物を育てているところ。室内で育っているのも不思議だったかもしれません。実験室は、PCRと自動の電気泳動装置。低温室は、春化処理中の植物とその光源のLEDだったり、遺伝資源を見てもらいました。雪がなければ、時間を気にしないでできたのですが。。。最後は全体で集合写真。また、オープンキャンパスなど、何かのおりにぜひ、いらしてください。お待ちしておりますので。

わたなべしるす

PS. 19:30現在の片平キャンパスから、駅方面を。。。beforeがないので、わかりにくいかもしれないですが、15cmを越えたようです。積雪。。。。月曜日の審査会が大丈夫だろうか。。。。