増子です。今日の午後からは雨がしとしと。。。梅雨らしい天気でしたね。

そんな中、農研機構の安倍先生が来仙され、夕方からセミナーをして下さいました。

形質転換が難しいとされるコムギの形質転換系確立に向けての取り組み、それを利用した解析についてお話頂きました。

有意義なお話、ありがとうございました!

また、筑波大学の柴先生も研究室にいらっしゃいました。

高田さんが研究室の中を案内されました。詳しくは、高田さんの記事にて。

様々な分野の方がラボにいらっしゃるのも、渡辺先生の広い人脈・連携・共同研究あってこそです。

様々な形で恩恵を頂くことができ、有難いことです。

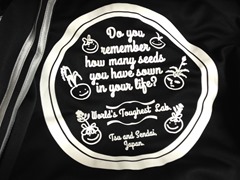

さて、そんな共同研究先のひとつである、三重大のメンバーと先日からジャージを作っていたのですが。。。

一昨日、それが出来上がりブツが送られてきました。

三重大・東北大共同作成ジャージです。

デザインは三重と仙台で共同で行いました。黒ボディ×銀の縁取りがクールな1着です。

背中にはイネ、ブラキポディウム、アブラナ、シロイヌナズナ等を可愛らしくキャラにしたもの(三重大メンバーが作ってくれました)を配置しました!

着用するとこんな感じ。ダブルジップですっきりシルエットです。

球技大会や、圃場作業、実験室が冷房で寒い時に、きっと役立ってくれることでしょう。

三重大メンバーのみなさま、ありがとうございました。

また、昨日と今日のお昼は、渡辺先生の出張のお土産、半生讃岐うどんを食べました。

渡辺先生自ら、茹でて下さいます。慣れた手つきが流石です。

14~16分ゆでると、もちもちの麺が出来上がります。

今回は、サラダ風にするため、具もいろいろ用意してみました。

温室の野菜たち、きゅうり(学生バイト藤田さん提供)、かにかま、ツナ、万能ねぎなど。。。

いろいろ集めました。

温泉たまごも欲しいね!ということで、うどんを茹でている間、電子レンジで作ってみました。

黄身にぷつんと穴をあけ、レンジにかけること1分ほど。。。

結果、爆発させてしまいまして。写真左のようになりました(泣)

見かねた伊藤さんが、温泉たまごを作ってくださいました。

左が爆発したたまご。中央が伊藤さんが作ってくれた温泉たまご。

比較すると、違いが如実ですね。これが主婦力の違い。。。修行あるのみです、はい。

伊藤さんが作ってくれた温泉たまごは、写真右のように、中もとろとろでした!

美味しかったです!今度は伊藤さん方式で作るぞー。

うどんは食べ切れないほどあったため、残ったものは冷蔵庫へ。。。

そして今日、焼きうどんにして食べました。

目玉やきをのせてみました。美味しかったです。

目玉やきもうまく半熟になってほっとしました。

渡辺先生、お土産ごちそうさまでした。

盛りだくさんの今週でした、お疲れ様でした!!

来週はソフトボール大会があるので、ますます楽しみたいと思います!

ますこ