ただ、今の時代は、指数関数的に情報が増えている。それを全部カバーしようとすると、ある意味、破綻を来しそうになる。こう書いている間にもNGS(次世代シークエンサー)で、膨大なdataが増えている。論文も発表されている。どうやって、これという情報を集めて、有意なdataを抽出すればよいのか。頭を抱える。ただ、その膨大なdata。工夫をすれば、その工夫が重要なのであるが、鍵となることを示してくれる。今よりも情報が少なかった、microarrayという遺伝子解析法でも、それなりに意味のあるものが見えたが、NGSの方がさらに精度が上がるが、その分、必要なものを抽出が大事になる。少なければ簡単であるが、多いと工夫が大事になる。そのためにも、論文などと融合することが大事になるのであろう。異分野との。今年度から、文系との異分野融合も始めている。そうした考えても難しかったり、考えないことを考えてみる。そうしたところから、思わぬヒントは生まれるような気がする。では、思わぬヒントとは。。。身の回りの不思議を見て、その不思議を不思議と考え、その不思議を一般化するというか、自分のことに置き換えてみることなのかもしれない。と思ったりする。

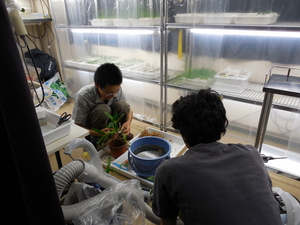

ただ、今の時代は、指数関数的に情報が増えている。それを全部カバーしようとすると、ある意味、破綻を来しそうになる。こう書いている間にもNGS(次世代シークエンサー)で、膨大なdataが増えている。論文も発表されている。どうやって、これという情報を集めて、有意なdataを抽出すればよいのか。頭を抱える。ただ、その膨大なdata。工夫をすれば、その工夫が重要なのであるが、鍵となることを示してくれる。今よりも情報が少なかった、microarrayという遺伝子解析法でも、それなりに意味のあるものが見えたが、NGSの方がさらに精度が上がるが、その分、必要なものを抽出が大事になる。少なければ簡単であるが、多いと工夫が大事になる。そのためにも、論文などと融合することが大事になるのであろう。異分野との。今年度から、文系との異分野融合も始めている。そうした考えても難しかったり、考えないことを考えてみる。そうしたところから、思わぬヒントは生まれるような気がする。では、思わぬヒントとは。。。身の回りの不思議を見て、その不思議を不思議と考え、その不思議を一般化するというか、自分のことに置き換えてみることなのかもしれない。と思ったりする。渡辺のところで扱っている遺伝学。生物学の中でも、異質な扱いというか、遺伝学が苦手というか、そんな方も多い。優性、劣性というのは、A, aのような単純なものであり、DNAの情報で言えば、A, T, G, Cである。最近は、メチル化をされたCを5文字目というように考えるところもある。何れ5文字。A, aから比べると、ずいぶん複雑になる。また、どの形質扱うのか、その形質が、特定の遺伝子座の上の対立遺伝子なのか。そんなことを考えないといけないので、余計に遺伝学が苦手になるのかもしれない。ただ、先に書いたようなNGSを使うと、様々な解析が容易にできるようになったのも事実である。原因を突き止めるのは難しいような形質でも、そうでもなくなりつつある。研究室でも、観察用に様々な生き物が育成というか、栽培というか、されている。その違いをわかるようになること、それが生き物を生き物らしく見ること。もし、交雑をして、その形質がどのように遺伝しているのかということを見つけるのが難しくても、どの形質が違うのか、2つの植物で観察する心を磨くのは、毎日の作業の中でできるのではないだろうか。写真を撮るのを忘れていたが、この前、受粉したトマトが結実して、キュウリはゆがんでいた。なぜ、この結果になったのか、そんなことを考えることが、遺伝学のきっかけのような気がする。そんな風に遺伝学を考えると、その違いを生み出すものを見つける。おもしろいものが見つかる、そんな気がする。そういえば、明日には海外出張からのスタッフ、学生さんも戻ってくる。新しい情報が満載で、それをどう考えるかで、また方向性も変わりそうで、楽しみである。

わたなべしるす

PS. 明日が大学院入試の〆切り。前期というか、I期の。どうなるのだろうか。。。心配をしてもしょうがないというか、結果を待つしかない。何があってもよいような体制を考えておくのが、渡辺の仕事なのだろう。。。一昨年も、I, II期でそれぞれ学生さんが来てくれたことを思い出しつつ。。。

PS.のPS. 高校生時代から、この道でやろうという決意と、崖っぷちというようなテレビをニュースでやっていたのを見て、。。高校生でこんな決意をするのだと。ある意味、感動でした。常にそうありたいと。。。。「高き理想を。。。」と思った瞬間でした。