こんにちは。農学部二年植物系の木幡です。秋も終わり、いよいよ本格的な冬が始まるこの折、体調管理に気をつけたいところです。さて、本年7月25日のこと、研究室の人にアドバイスをいいただきながらアツモリソウの無菌播種を行いましたが、このたび、そのアツモリソウについて目立った変化がありましたので報告いたします。少しおさらいをすると、アツモリソウはラン科アツモリソウ属の温帯の冷涼地を中心に自生する植物種で、日本国には数種類が分布します。ラン科の植物はみな胚乳が退化しているため、外部からの養分供給なしには自力で発芽できません。自然界では種子に進入してきた糸状菌の菌糸を分解することで養分を賄いますが、糖を含んだ無菌の人工培地を用いることでも発芽させることができます。これは、洋ランの育種業界では広く用いられている方法です。ラン科のアツモリソウにもこの方法を用いることができます。今回私は育種学上あまり意義を持たないにせよ異変種間の交配を行いました。どんな親を用いたのか。雌親側としては国内のアツモリソウ基変種であるCypripedium macranthos var. speciosum の中国産シノニム C. macranthum var. speciosumを、花粉親としては国産のホテイアツモリソウ C. macranthos var. hotei-atsumorianum Sadovskyを用いました。ちなみに雌雄逆でも受粉を行い、無菌播種操作を行いましたが、種子の発達が不完全だったようで、報告からは除外いたしました。播種から2か月間は10瓶のうち1つがコンタミしてしまったこと以外に肉眼的に大きな変化はありませんでした。

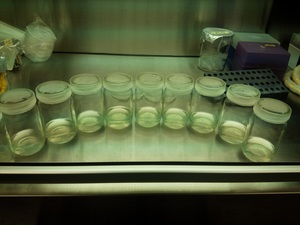

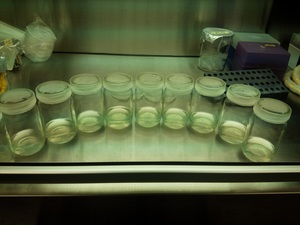

2014/07/25培養スタート。10瓶ありますがうち5本は除外したものです。

2014/07/25培養スタート。10瓶ありますがうち5本は除外したものです。

2014/08/18瓶の一つにコンタミが発生。発生率は1/10なので、良好な経過だと勝手に確信しています。

2014/08/18瓶の一つにコンタミが発生。発生率は1/10なので、良好な経過だと勝手に確信しています。

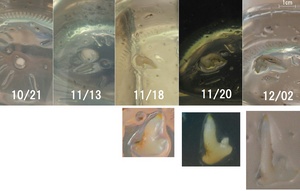

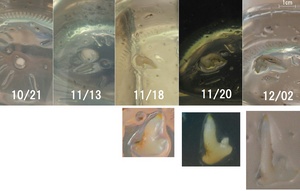

変化が見られたのは播種から89日目。一つの瓶の培地表面中央付近に2㎜ほどの乳白色の塊が生じました<図1>。大腸菌のコロニーのようにも見えましたが、常時25℃付近の環境で3か月近く経過してからのコンタミ発生は考えにくいので、プロトコームと仮定しました。それから3週間ほどで、さらにこの塊は根茎様体(リゾーム)の特徴を持ち始めたので、植物体であると確信しました。ここからの成長は速く、わずか1週間ほどで根とバルブの区別ができるほどに分化が進みました。経過は以下の<図2>に示す通りです。

<図1> 2014/10/21 初のプロトコーム発生。

<図1> 2014/10/21 初のプロトコーム発生。

<図2> プロトコーム発生とリゾームの経時変化。

<図2> プロトコーム発生とリゾームの経時変化。

ちなみに、同時進行でおなじくラン科のサワラン(Eleorchis japonica)も無菌播種したのですが、こちらはリゾーム期を経ることなくプロトコーム発生から1か月ほどで、シュートの発生を確認できました<図3>。サワランは日本の高層湿原に自生する湿生植物で、一般に湿生ランは無菌播種が容易と言われている通りの結果を示しました。

<図3> サワランの実生の経過。

<図3> サワランの実生の経過。

今回は、中間報告ということで、私自身手探りの培養であったにもかかわらず、興味深い結果が出ていることには驚きとともに感動を覚えています。今後も観察を続け、いずれまた報告をさせていただくと思いますが、そのときはまたよろしくおねがいします。

2014/07/25培養スタート。10瓶ありますがうち5本は除外したものです。

2014/07/25培養スタート。10瓶ありますがうち5本は除外したものです。  2014/08/18瓶の一つにコンタミが発生。発生率は1/10なので、良好な経過だと勝手に確信しています。

2014/08/18瓶の一つにコンタミが発生。発生率は1/10なので、良好な経過だと勝手に確信しています。変化が見られたのは播種から89日目。一つの瓶の培地表面中央付近に2㎜ほどの乳白色の塊が生じました<図1>。大腸菌のコロニーのようにも見えましたが、常時25℃付近の環境で3か月近く経過してからのコンタミ発生は考えにくいので、プロトコームと仮定しました。それから3週間ほどで、さらにこの塊は根茎様体(リゾーム)の特徴を持ち始めたので、植物体であると確信しました。ここからの成長は速く、わずか1週間ほどで根とバルブの区別ができるほどに分化が進みました。経過は以下の<図2>に示す通りです。

<図1> 2014/10/21 初のプロトコーム発生。

<図1> 2014/10/21 初のプロトコーム発生。 <図2> プロトコーム発生とリゾームの経時変化。

<図2> プロトコーム発生とリゾームの経時変化。 ちなみに、同時進行でおなじくラン科のサワラン(Eleorchis japonica)も無菌播種したのですが、こちらはリゾーム期を経ることなくプロトコーム発生から1か月ほどで、シュートの発生を確認できました<図3>。サワランは日本の高層湿原に自生する湿生植物で、一般に湿生ランは無菌播種が容易と言われている通りの結果を示しました。

<図3> サワランの実生の経過。

<図3> サワランの実生の経過。今回は、中間報告ということで、私自身手探りの培養であったにもかかわらず、興味深い結果が出ていることには驚きとともに感動を覚えています。今後も観察を続け、いずれまた報告をさせていただくと思いますが、そのときはまたよろしくおねがいします。