あっという間に今年度最初の出前講義・北陸遠征も最終日。昨日は、朝から夕方まで小松高校でしたが、最終日の午前中はこのところ、年に数回出前講義を行うようになった小松市立中海小学校。昨日まで伺っていた同じ小松市内の石川県立小松高等学校からは少しやまよりの所に。町中よりも、少しソメイヨシノの花持ちがよいような。。。そういえば、うちの研究室も明日がお花見を計画していたかと。。。桜前線で、日本海側、太平洋側の違いはあるものの、1-2日の違いくらいしかないのではと。。。小松市内と仙台市内で。。。ここの小学校も毎回、きれいなWelcome boardを作ってくれます。感動です。ありがとうございました。

さて、講義ですが、今年度最初の小学校での講義は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」。何年やっても、初めての講義の時は緊張します。今回もちゃんとできるかなと。。。最初は自己紹介。今年の5年生は緊張気味なのもあるかもしれないですが、物静かですが。。ブロッコリーの花が畑で咲いているのを見たことあるというのは、さすがです。自然を観察する力が身についています。こうした意味では自然が豊かなところで生活することは大事だと。。。ただ、キャベツの花が咲いているのは、キャベツからどの様に花が咲いてくるのかを見たことがある方はいなくて。。。それでも、実物のキャベツ、ブロッコリーを用意してもらい、それを切ってなかを観察して。。。春キャベツで初夏に近い時期。キャベツの中には、抽苔をしないで、何とかがんばっているつぼみを見つけることができて、つぼみは茎にくっついていることを説明できて。。。では、ブロッコリーとキャベツの遺伝子を持った植物はと言うことで、5つのグループに分かれて。。。実物をくっつけて考えたり、相談したり。。。

さて、講義ですが、今年度最初の小学校での講義は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」。何年やっても、初めての講義の時は緊張します。今回もちゃんとできるかなと。。。最初は自己紹介。今年の5年生は緊張気味なのもあるかもしれないですが、物静かですが。。ブロッコリーの花が畑で咲いているのを見たことあるというのは、さすがです。自然を観察する力が身についています。こうした意味では自然が豊かなところで生活することは大事だと。。。ただ、キャベツの花が咲いているのは、キャベツからどの様に花が咲いてくるのかを見たことがある方はいなくて。。。それでも、実物のキャベツ、ブロッコリーを用意してもらい、それを切ってなかを観察して。。。春キャベツで初夏に近い時期。キャベツの中には、抽苔をしないで、何とかがんばっているつぼみを見つけることができて、つぼみは茎にくっついていることを説明できて。。。では、ブロッコリーとキャベツの遺伝子を持った植物はと言うことで、5つのグループに分かれて。。。実物をくっつけて考えたり、相談したり。。。

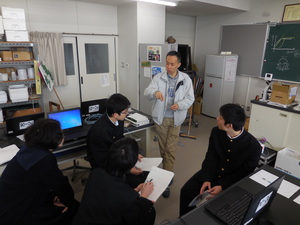

5つくらいのグループが説明をしたり、聞いたりする上では、やりやすい数で、実際のキャベツとブロッコリーを持って、各班ごとにその絵がどの様な意図を持って書いたのかを。。。ちゃんと、茎と茎が合わさることを理解していたのは、さすがに毎日の自然観察がされていて、学校での理科教育の賜物だと。。。で、中海小学校恒例の世界に向けて情報発信。と言う集合写真。とてもよい笑顔です。

5つくらいのグループが説明をしたり、聞いたりする上では、やりやすい数で、実際のキャベツとブロッコリーを持って、各班ごとにその絵がどの様な意図を持って書いたのかを。。。ちゃんと、茎と茎が合わさることを理解していたのは、さすがに毎日の自然観察がされていて、学校での理科教育の賜物だと。。。で、中海小学校恒例の世界に向けて情報発信。と言う集合写真。とてもよい笑顔です。

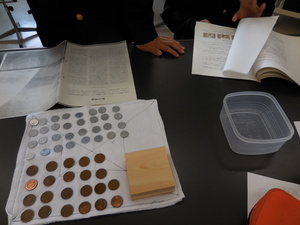

で、いつもであれば、ここで終わりなのですが、今回は、special vesion。9:00-12:00まで時間を頂きました。ので、実際にこの「キャベツとブロッコリー」の両方の遺伝子を持ったものを交配をして作ってみようと言うことで。天気もよく。外での実習となりました。ただ、ブロッコリーはたくさんの花がある関係もあると思いますが、少し雄性不稔気味。。。なので、ブロッコリーを母系として、花粉親にキャベツを使うという一方向的な交雑実験しかできなかったのは残念でしたが。。。それでも、2名で、1つの花序に2-7個の雌しべだけに除雄して、花粉をかけてと言うことを。1hrほどで、22名全員完了。とても起用でしたし、何より驚いたのが、練習用に寺岸先生が用意してくれていた、ダイコンでしっかり練習をして交配に望んだり、終わったあとにも、交配使わなかった枝に残っていたブロッコリーのつぼみを使って、雌しべだけにするという練習をしていたのは、感動でした。とてもすばらしい5年生でした。夏前には、雑種の種を収穫でき、そのあと、秋には播種して、来春にはどの様な植物になるか、実際にわかると思います。こちらも楽しみです。

で、いつもであれば、ここで終わりなのですが、今回は、special vesion。9:00-12:00まで時間を頂きました。ので、実際にこの「キャベツとブロッコリー」の両方の遺伝子を持ったものを交配をして作ってみようと言うことで。天気もよく。外での実習となりました。ただ、ブロッコリーはたくさんの花がある関係もあると思いますが、少し雄性不稔気味。。。なので、ブロッコリーを母系として、花粉親にキャベツを使うという一方向的な交雑実験しかできなかったのは残念でしたが。。。それでも、2名で、1つの花序に2-7個の雌しべだけに除雄して、花粉をかけてと言うことを。1hrほどで、22名全員完了。とても起用でしたし、何より驚いたのが、練習用に寺岸先生が用意してくれていた、ダイコンでしっかり練習をして交配に望んだり、終わったあとにも、交配使わなかった枝に残っていたブロッコリーのつぼみを使って、雌しべだけにするという練習をしていたのは、感動でした。とてもすばらしい5年生でした。夏前には、雑種の種を収穫でき、そのあと、秋には播種して、来春にはどの様な植物になるか、実際にわかると思います。こちらも楽しみです。

講義のあとには、今年度から赴任された山本校長先生を交えて、昨今の教育事情であったり、こうした自然の中で学ぶべきこと、縦の繋がりと言うことなど、大学院での教育でも重要と思われることを議論できたのは何よりでした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の出前講義の企画の時からサポート頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生、小松市立中海小学校・山本校長先生、三星先生、北岡先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度もよろしくお願いします。

講義のあとには、今年度から赴任された山本校長先生を交えて、昨今の教育事情であったり、こうした自然の中で学ぶべきこと、縦の繋がりと言うことなど、大学院での教育でも重要と思われることを議論できたのは何よりでした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の出前講義の企画の時からサポート頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生、小松市立中海小学校・山本校長先生、三星先生、北岡先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度もよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 教室から外を見ると、ソメイヨシノが散り始め、川沿いにはハマダイコンとおぼしきものも見えて、さらに、麦畑と思うのですが、緑の畑も。。。その奥では、連休中の田植えに向けて、代かきも始まり、ちょうど春の農繁期になりつつあるのだというのがよくわかるそんな風景を久しぶりに見ることができました。

PS.のPS. 今週は「科学技術週間」だったとか。そういえば、昨年はこの期間中に「平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」がありました。科学技術週間での出前講義の登録は、うまく調整ができず、小松高校だけでしたが、今週分が入ることを考えると、今日の中海小学校での出前講義も入れれば、150名近い、参加者でした。来年度はもう少し貢献できるようにしたいと思います。

PS.のPS. 今週は「科学技術週間」だったとか。そういえば、昨年はこの期間中に「平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」がありました。科学技術週間での出前講義の登録は、うまく調整ができず、小松高校だけでしたが、今週分が入ることを考えると、今日の中海小学校での出前講義も入れれば、150名近い、参加者でした。来年度はもう少し貢献できるようにしたいと思います。

PS.のPS.のPS. 交配実験のあとに、理科支援員の方と少しお話しをする機会があり。。。是非、別の小学校でも、こうした出前講義を行ってほしいと。ありがたいお話しです。こうした裏方を支えてくれる方がいるからこそ、より大きな広がりとなりますので、。。こちらこそよろしくお願いします。

さて、講義ですが、今年度最初の小学校での講義は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」。何年やっても、初めての講義の時は緊張します。今回もちゃんとできるかなと。。。最初は自己紹介。今年の5年生は緊張気味なのもあるかもしれないですが、物静かですが。。ブロッコリーの花が畑で咲いているのを見たことあるというのは、さすがです。自然を観察する力が身についています。こうした意味では自然が豊かなところで生活することは大事だと。。。ただ、キャベツの花が咲いているのは、キャベツからどの様に花が咲いてくるのかを見たことがある方はいなくて。。。それでも、実物のキャベツ、ブロッコリーを用意してもらい、それを切ってなかを観察して。。。春キャベツで初夏に近い時期。キャベツの中には、抽苔をしないで、何とかがんばっているつぼみを見つけることができて、つぼみは茎にくっついていることを説明できて。。。では、ブロッコリーとキャベツの遺伝子を持った植物はと言うことで、5つのグループに分かれて。。。実物をくっつけて考えたり、相談したり。。。

さて、講義ですが、今年度最初の小学校での講義は「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」。何年やっても、初めての講義の時は緊張します。今回もちゃんとできるかなと。。。最初は自己紹介。今年の5年生は緊張気味なのもあるかもしれないですが、物静かですが。。ブロッコリーの花が畑で咲いているのを見たことあるというのは、さすがです。自然を観察する力が身についています。こうした意味では自然が豊かなところで生活することは大事だと。。。ただ、キャベツの花が咲いているのは、キャベツからどの様に花が咲いてくるのかを見たことがある方はいなくて。。。それでも、実物のキャベツ、ブロッコリーを用意してもらい、それを切ってなかを観察して。。。春キャベツで初夏に近い時期。キャベツの中には、抽苔をしないで、何とかがんばっているつぼみを見つけることができて、つぼみは茎にくっついていることを説明できて。。。では、ブロッコリーとキャベツの遺伝子を持った植物はと言うことで、5つのグループに分かれて。。。実物をくっつけて考えたり、相談したり。。。

5つくらいのグループが説明をしたり、聞いたりする上では、やりやすい数で、実際のキャベツとブロッコリーを持って、各班ごとにその絵がどの様な意図を持って書いたのかを。。。ちゃんと、茎と茎が合わさることを理解していたのは、さすがに毎日の自然観察がされていて、学校での理科教育の賜物だと。。。で、中海小学校恒例の世界に向けて情報発信。と言う集合写真。とてもよい笑顔です。

5つくらいのグループが説明をしたり、聞いたりする上では、やりやすい数で、実際のキャベツとブロッコリーを持って、各班ごとにその絵がどの様な意図を持って書いたのかを。。。ちゃんと、茎と茎が合わさることを理解していたのは、さすがに毎日の自然観察がされていて、学校での理科教育の賜物だと。。。で、中海小学校恒例の世界に向けて情報発信。と言う集合写真。とてもよい笑顔です。

で、いつもであれば、ここで終わりなのですが、今回は、special vesion。9:00-12:00まで時間を頂きました。ので、実際にこの「キャベツとブロッコリー」の両方の遺伝子を持ったものを交配をして作ってみようと言うことで。天気もよく。外での実習となりました。ただ、ブロッコリーはたくさんの花がある関係もあると思いますが、少し雄性不稔気味。。。なので、ブロッコリーを母系として、花粉親にキャベツを使うという一方向的な交雑実験しかできなかったのは残念でしたが。。。それでも、2名で、1つの花序に2-7個の雌しべだけに除雄して、花粉をかけてと言うことを。1hrほどで、22名全員完了。とても起用でしたし、何より驚いたのが、練習用に寺岸先生が用意してくれていた、ダイコンでしっかり練習をして交配に望んだり、終わったあとにも、交配使わなかった枝に残っていたブロッコリーのつぼみを使って、雌しべだけにするという練習をしていたのは、感動でした。とてもすばらしい5年生でした。夏前には、雑種の種を収穫でき、そのあと、秋には播種して、来春にはどの様な植物になるか、実際にわかると思います。こちらも楽しみです。

で、いつもであれば、ここで終わりなのですが、今回は、special vesion。9:00-12:00まで時間を頂きました。ので、実際にこの「キャベツとブロッコリー」の両方の遺伝子を持ったものを交配をして作ってみようと言うことで。天気もよく。外での実習となりました。ただ、ブロッコリーはたくさんの花がある関係もあると思いますが、少し雄性不稔気味。。。なので、ブロッコリーを母系として、花粉親にキャベツを使うという一方向的な交雑実験しかできなかったのは残念でしたが。。。それでも、2名で、1つの花序に2-7個の雌しべだけに除雄して、花粉をかけてと言うことを。1hrほどで、22名全員完了。とても起用でしたし、何より驚いたのが、練習用に寺岸先生が用意してくれていた、ダイコンでしっかり練習をして交配に望んだり、終わったあとにも、交配使わなかった枝に残っていたブロッコリーのつぼみを使って、雌しべだけにするという練習をしていたのは、感動でした。とてもすばらしい5年生でした。夏前には、雑種の種を収穫でき、そのあと、秋には播種して、来春にはどの様な植物になるか、実際にわかると思います。こちらも楽しみです。

講義のあとには、今年度から赴任された山本校長先生を交えて、昨今の教育事情であったり、こうした自然の中で学ぶべきこと、縦の繋がりと言うことなど、大学院での教育でも重要と思われることを議論できたのは何よりでした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の出前講義の企画の時からサポート頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生、小松市立中海小学校・山本校長先生、三星先生、北岡先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度もよろしくお願いします。

講義のあとには、今年度から赴任された山本校長先生を交えて、昨今の教育事情であったり、こうした自然の中で学ぶべきこと、縦の繋がりと言うことなど、大学院での教育でも重要と思われることを議論できたのは何よりでした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の出前講義の企画の時からサポート頂いた石川県立小松高等学校・寺岸先生、小松市立中海小学校・山本校長先生、三星先生、北岡先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度もよろしくお願いします。わたなべしるす

PS. 教室から外を見ると、ソメイヨシノが散り始め、川沿いにはハマダイコンとおぼしきものも見えて、さらに、麦畑と思うのですが、緑の畑も。。。その奥では、連休中の田植えに向けて、代かきも始まり、ちょうど春の農繁期になりつつあるのだというのがよくわかるそんな風景を久しぶりに見ることができました。

PS.のPS. 今週は「科学技術週間」だったとか。そういえば、昨年はこの期間中に「平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」がありました。科学技術週間での出前講義の登録は、うまく調整ができず、小松高校だけでしたが、今週分が入ることを考えると、今日の中海小学校での出前講義も入れれば、150名近い、参加者でした。来年度はもう少し貢献できるようにしたいと思います。

PS.のPS. 今週は「科学技術週間」だったとか。そういえば、昨年はこの期間中に「平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」がありました。科学技術週間での出前講義の登録は、うまく調整ができず、小松高校だけでしたが、今週分が入ることを考えると、今日の中海小学校での出前講義も入れれば、150名近い、参加者でした。来年度はもう少し貢献できるようにしたいと思います。PS.のPS.のPS. 交配実験のあとに、理科支援員の方と少しお話しをする機会があり。。。是非、別の小学校でも、こうした出前講義を行ってほしいと。ありがたいお話しです。こうした裏方を支えてくれる方がいるからこそ、より大きな広がりとなりますので、。。こちらこそよろしくお願いします。