4月のはじめにメンバーで植えた野菜達は、温室の鉢に植え替えられ、元気に育っています。

最近暖かいので、急に大きくなった気がします。ズッキーニ(ダイナー)は、簡易マルチをしています。時々寒いからー。早く大きくなって、皆の家計を助けておくれ!

今回、野菜を温室に植えるだけではなく、水耕栽培にもチャレンジしてみることにしました。色んな本やHPを参考にし、先日、ペットボトルで簡易に水耕栽培器を自作しました。しかし、栽培器作成や植え込み中、余裕が無かったため、殆ど写真を撮ってませんで。自分の備忘のためにも、一部イラスト(お昼休みに手癖で書いた落書き)でお送りしたいと思います。

れっつごー。

自作水耕栽培器の作り方。

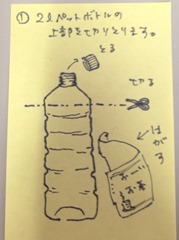

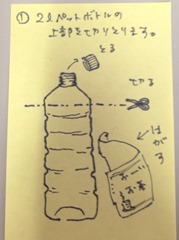

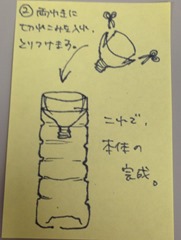

①ペットボトル(2リットル:今回はおーいお茶のを使用)をよく洗い、上部を切り取ります。ハサミを書いていますが、カッターの方が切りやすいと思うよ。

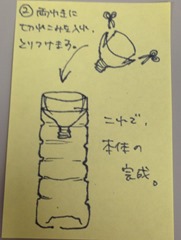

②次に、切り取った上部の部分、両側に切り込みを入れ、残りの下部にスポッとはめます。切り込みを入れた方が、収まりがいいんだよ。これで本体が出来ました。早ッ!

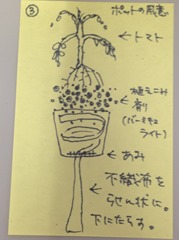

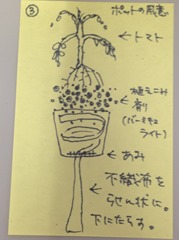

③ポットを準備します。今回は育苗用黒ポットに細工したものを使用しました。黒ポットの穴をハサミで広げ、鉢底用のネットを取り付けます。ここだけ写真撮ってたんで掲載。

イラストの通り、ポットにらせん状に不織布(今回はキムワイプ)が回るようにして、最後、鉢の下に垂れるよう設置します(培地を吸い上げさせるため)。ここに、植え込み剤であるバーミキュライトを入れて苗を植え込みます。バーミキュライトには栄養が無いため、培地に影響しないそう。パームビートや、ロックウール、スポンジ、ハイドロボールでもOKらしいけど、研究室にあったもので適当に使いました。ある程度の通気性が大事なのねん。

苗には、ミニトマト・チェリーメイトを使いました。土は全て洗い流して植え替えます。根を傷つけないよう注意が要ります。今回は、造粒してある培養土で育てていたため比較的楽に洗い流せました。

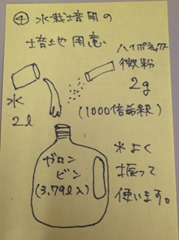

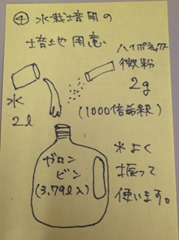

④水耕培地の用意をします。今回は肥料としてハイポネックス微粉を用いました(液体では微量元素が入ってないからダメ)。ホームセンターでスティックタイプ(5g×20本)500円。これを1000倍希釈で用います。遅効性の肥料が含まれており、水に完全には溶けない仕様になっているため、溶かした後も良く振って(沈殿が攪拌された状態で)使用します。今回は、空のガロン瓶に2リットル分、溶かして使用しました(他、ハイポニカ液肥、大塚ハウスも水耕栽培に適していますが、一番手に入りやすいハイポネックスを用いました)。最後に数滴ほどメネデールを加えております。おまじない的な意味です。

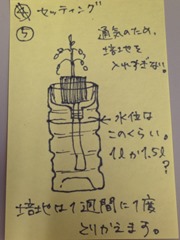

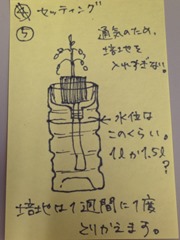

⑤セッティングします。液体培地を上部の口まで浸らない位の水位(1~1.5リットル位?)にし、腐敗予防のため10円玉を培地に沈め、上部に鉢をセットします。不織布を垂らして培地に浸るようにします。培地は1週間に1度、全部取り替えます。写真だと、こんな感じになります。いずれ、根が下まで生えるのだそうですが・・・。

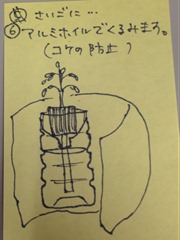

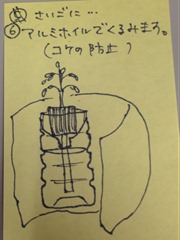

⑥最後の仕上げ。コケが生えないように、アルミホイルで全体を巻きます。こんな感じで巻きました。なんか巻きすぎた感があるけど、まあいーや。これを窓辺に置いて、様子を見ます。

今回の装置は簡易なつくりですので、作成も簡単です。培地用の肥料もホームセンターで手に入りやすものですし。本格的にやろうとすると、ポンプで培地に空気を送りこんだり、色々大変なんですが、今後の様子次第で考えたいと思います。

何しろ初挑戦ですし、本当に育つのか、培地をちゃんと吸い上げてくれるのか心配です。この子が連休あけまで生きていたならば、次の子も植え替えようと思っています。がんばって生き延びて、いずれ鈴なりのトマトを成らし、家計を助けてちょうだい!

増子