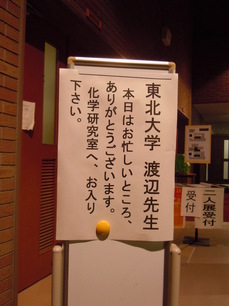

前日、午前中までは、小松市、加賀市内の小中高(小松高校、湖北小学校、橋立中学校、中海小学校)での講義でしたが、午後からは県庁所在地の金沢市。農学部の同期で教養、学部といっしょで、研究室は渡辺は植物育種学講座でしたが、その方は「害虫研究室」。渡辺も小学校から虫は大好きでしたので、研究室を選ぶとき、最後まで、育種にするか、虫にするか悩みました。当時の虫の部屋には松田先生と数名の学生、院生の方が。虫が好きだったこともあり、3年生の時にも1, 2度研究室におじゃましたことがあったような。その学部つながりの方とは、卒業後は年賀状だけのやりとりでしたが、昨年の3/11の東北地方太平洋沖地震があったあと、たしか、1-2週間たった頃でしょうか。突然、電話を頂き。。。「元気か、大丈夫か、食べるものはあるのか?」と。仙台に来ているので、会えませんかと。大学のある片平キャンパスで20年以上、お目にかかってなかったので。いろいろな食糧とその当時、入手が難しかった、「卵」、「ウインナーソーセージ」、「菓子パン」を頂いたのを、今でも鮮明に覚えています。毎日、どうすればよいのか、これからどうなるかという時に、こうしたものを頂いたこと、忘れずにいて、訪ねてきてくれたことがとてもうれしくて。。。その方が卒業された高校が、今回おじゃました石川県立金沢泉丘高等学校。農学科では、愛媛県、石川県出身というのは、関西というわけではないですが、仙台から見たとき、遠いところからでした。そんな震災でのつながりもあって、今回の講義となりました。

前置きがずいぶんと長くなりましたが、講義の内容は、先日の宇都宮女子高等学校のSSH特別講義と同じ形式で、前半に渡辺が研究している「自家不和合性」、後半が渡辺が小学校から現在に至るまで、どのような決断をして今に至っているかという「キャリア教育」。慌ただしかったこともあり、出し物をできなかったのが残念でした。。。宇都宮女子高等学校では、1年生の全学年対象でしたが、ここでは理数科に限定した形式。ちょうど、月初めの豊岡高校と同じパターン。午前の小松高校での講義と同じで、ヒマワリの上で花粉、ハチミツを集めている「ハチ」は、次にどこに行くのか。ここでも「違う花。。。」。では、その種類はと。「レンゲ。。」。。。それは春の花で。。。また、相対性理論を使ったワープが必要。。。これには困りました。というか、花にしても野菜にしても、旬というか、咲く時期がわからなくならないくらい、ものが豊かになったのかもしれません。そんな前置きのあと、自家不和合性の仕組み、花粉とめしべの相互作用などをお話ししました。このあとは、渡辺の小学校から今までを語り、どこでどう決断するかという「キャリア教育」。理数科であり、課題研究があるわけですが、大学での研究は研究室にテーマがあり、それをやるのは、先輩の基礎があり、研究費があるから。などなど。少し夢がなくなったかもしれないですが、現実も見れたのでは。。。質問する時間を十分にとれませんでした。続きは、レポートに書いてください。お待ちしております。どれか、1枚のスライドはおもしろかったとか、おもしろい話があったのであれば、幸いですし、これがきっかけで、植物もおもしろいと思って頂ければ。もちろん、渡辺の研究室での研究は、Super-welcomeですので。

SSH・特別講義に続いて、農学部、生物系の生徒さん向けの講義。農学部、生物系ではどのようなことを学ぶことができるのか、また将来の就職先は。さらに、自分の高校の時を例に引いて、何を今学んでおいて、大学に進んでほしいか。そうしたことを講義した上で、可能な限り、質問をうけました。何より、自分にfitした師匠を見つけてほしいと。質問では、遺伝学をやりたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、渡辺のところでいっしょに、自家不和合性、アブラナ科作物の多様性の研究をしましょう。楽しみにしています。

SSH・特別講義に続いて、農学部、生物系の生徒さん向けの講義。農学部、生物系ではどのようなことを学ぶことができるのか、また将来の就職先は。さらに、自分の高校の時を例に引いて、何を今学んでおいて、大学に進んでほしいか。そうしたことを講義した上で、可能な限り、質問をうけました。何より、自分にfitした師匠を見つけてほしいと。質問では、遺伝学をやりたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、渡辺のところでいっしょに、自家不和合性、アブラナ科作物の多様性の研究をしましょう。楽しみにしています。

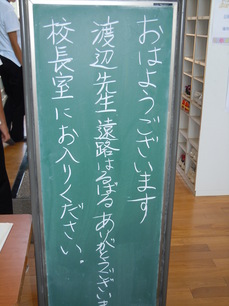

講義のあとに校長先生と話す時間を頂き、震災のことなど、ご心配頂き、また、次年度以降も今回のような出前講義をお願いしたいという依頼を頂けたのは、何よりでした。ありがとうございました。

講義のあとに校長先生と話す時間を頂き、震災のことなど、ご心配頂き、また、次年度以降も今回のような出前講義をお願いしたいという依頼を頂けたのは、何よりでした。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の講義をお世話頂きました、SSHの濱本先生、長谷部先生、村上先生、進路の吉村先生をはじめとする多くの先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。

わたなべしるす

PS. 講義の最後に、この文章の最初のところで書いた、金沢泉丘高校に来た理由を話しかけたら、震災当時のすごかったことを思い出し、あついものがこみ上げてきそうになるのをこらえるのが。。それほど、震災のことは、まだ、心の中で残っているのだなと。。。。そう考えたとき、津波など、もっとひどい被害を受けておられる方々の苦労が忍ばれ、つらくなりました。一日も早い復旧、復興を願わざるを得ない気持ちで講義を終えました。

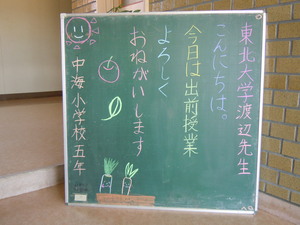

前置きがずいぶんと長くなりましたが、講義の内容は、先日の宇都宮女子高等学校のSSH特別講義と同じ形式で、前半に渡辺が研究している「自家不和合性」、後半が渡辺が小学校から現在に至るまで、どのような決断をして今に至っているかという「キャリア教育」。慌ただしかったこともあり、出し物をできなかったのが残念でした。。。宇都宮女子高等学校では、1年生の全学年対象でしたが、ここでは理数科に限定した形式。ちょうど、月初めの豊岡高校と同じパターン。午前の小松高校での講義と同じで、ヒマワリの上で花粉、ハチミツを集めている「ハチ」は、次にどこに行くのか。ここでも「違う花。。。」。では、その種類はと。「レンゲ。。」。。。それは春の花で。。。また、相対性理論を使ったワープが必要。。。これには困りました。というか、花にしても野菜にしても、旬というか、咲く時期がわからなくならないくらい、ものが豊かになったのかもしれません。そんな前置きのあと、自家不和合性の仕組み、花粉とめしべの相互作用などをお話ししました。このあとは、渡辺の小学校から今までを語り、どこでどう決断するかという「キャリア教育」。理数科であり、課題研究があるわけですが、大学での研究は研究室にテーマがあり、それをやるのは、先輩の基礎があり、研究費があるから。などなど。少し夢がなくなったかもしれないですが、現実も見れたのでは。。。質問する時間を十分にとれませんでした。続きは、レポートに書いてください。お待ちしております。どれか、1枚のスライドはおもしろかったとか、おもしろい話があったのであれば、幸いですし、これがきっかけで、植物もおもしろいと思って頂ければ。もちろん、渡辺の研究室での研究は、Super-welcomeですので。

SSH・特別講義に続いて、農学部、生物系の生徒さん向けの講義。農学部、生物系ではどのようなことを学ぶことができるのか、また将来の就職先は。さらに、自分の高校の時を例に引いて、何を今学んでおいて、大学に進んでほしいか。そうしたことを講義した上で、可能な限り、質問をうけました。何より、自分にfitした師匠を見つけてほしいと。質問では、遺伝学をやりたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、渡辺のところでいっしょに、自家不和合性、アブラナ科作物の多様性の研究をしましょう。楽しみにしています。

SSH・特別講義に続いて、農学部、生物系の生徒さん向けの講義。農学部、生物系ではどのようなことを学ぶことができるのか、また将来の就職先は。さらに、自分の高校の時を例に引いて、何を今学んでおいて、大学に進んでほしいか。そうしたことを講義した上で、可能な限り、質問をうけました。何より、自分にfitした師匠を見つけてほしいと。質問では、遺伝学をやりたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、渡辺のところでいっしょに、自家不和合性、アブラナ科作物の多様性の研究をしましょう。楽しみにしています。

講義のあとに校長先生と話す時間を頂き、震災のことなど、ご心配頂き、また、次年度以降も今回のような出前講義をお願いしたいという依頼を頂けたのは、何よりでした。ありがとうございました。

講義のあとに校長先生と話す時間を頂き、震災のことなど、ご心配頂き、また、次年度以降も今回のような出前講義をお願いしたいという依頼を頂けたのは、何よりでした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の講義をお世話頂きました、SSHの濱本先生、長谷部先生、村上先生、進路の吉村先生をはじめとする多くの先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。

わたなべしるす

PS. 講義の最後に、この文章の最初のところで書いた、金沢泉丘高校に来た理由を話しかけたら、震災当時のすごかったことを思い出し、あついものがこみ上げてきそうになるのをこらえるのが。。それほど、震災のことは、まだ、心の中で残っているのだなと。。。。そう考えたとき、津波など、もっとひどい被害を受けておられる方々の苦労が忍ばれ、つらくなりました。一日も早い復旧、復興を願わざるを得ない気持ちで講義を終えました。