前日は、日吉小学校での4校合同と立花小学校。いずれも、「キャベツとブロッコリー」の講義でした。この日の午前中は、今治市のとなりのとなりになる市の、新居浜市。平成の市町村合併がなければ、もう少し多くの市町村が間にあったような。。。結構、物寂しいものがあります。

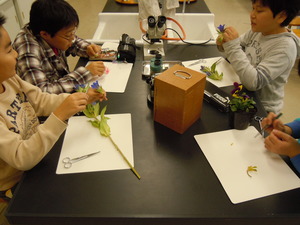

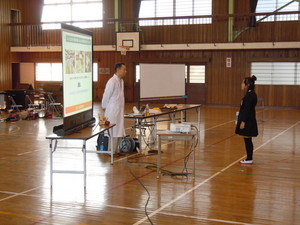

新居浜市立金子小学校に伺うのも昨年から。今治市立今治小学校への出前講義の折りにお世話になった、岡田先生が、教頭で異動されたことに伴うものです。今回は出張が入っており、お目にかかれないのが残念でした。講義内容は昨年と同じ、「花の不思議な世界」。リンゴの花が咲くところから、種子、果実ができるまでにおきるイベントをスライド、実際のリンゴ、受粉の様子の動画などを使って、概説。自家不和合性という現象があるという話も。実物のリンゴを切ったのを見てもらい、花が咲いていた当時との比較も。意外なこともわかったのではないでしょうか。リンゴの時期には早く、早生のふじと、こちらが知らないような赤系の品種、黄色・緑系の品種。ずいぶんと、リンゴの品種も増えたのだと。。。最初は少しというか、かなり緊張していたようですが、質問の頃には、ずいぶんと、活発になって。講義時間少し早く終わりかけたのですが、とてもたくさんの鋭い質問の連続に、こちらが冷や汗になりそうでした。とても楽しい時間でした。ありがとうございました

新居浜市立金子小学校に伺うのも昨年から。今治市立今治小学校への出前講義の折りにお世話になった、岡田先生が、教頭で異動されたことに伴うものです。今回は出張が入っており、お目にかかれないのが残念でした。講義内容は昨年と同じ、「花の不思議な世界」。リンゴの花が咲くところから、種子、果実ができるまでにおきるイベントをスライド、実際のリンゴ、受粉の様子の動画などを使って、概説。自家不和合性という現象があるという話も。実物のリンゴを切ったのを見てもらい、花が咲いていた当時との比較も。意外なこともわかったのではないでしょうか。リンゴの時期には早く、早生のふじと、こちらが知らないような赤系の品種、黄色・緑系の品種。ずいぶんと、リンゴの品種も増えたのだと。。。最初は少しというか、かなり緊張していたようですが、質問の頃には、ずいぶんと、活発になって。講義時間少し早く終わりかけたのですが、とてもたくさんの鋭い質問の連続に、こちらが冷や汗になりそうでした。とても楽しい時間でした。ありがとうございました

講義のあとには、列車との関係もあり、校長先生と昨今の教育事情とか、大学のこととか、渡辺が愛媛新聞のコラム「道標」で書いていることなどを含めて、様々なことが議論できたのは、とても有意義でした。ありがとうございました。今回の問題点を大切にして、これから、大学での教育研究、アウトリーチ活動にいかしていきたいと思います。

講義のあとには、列車との関係もあり、校長先生と昨今の教育事情とか、大学のこととか、渡辺が愛媛新聞のコラム「道標」で書いていることなどを含めて、様々なことが議論できたのは、とても有意義でした。ありがとうございました。今回の問題点を大切にして、これから、大学での教育研究、アウトリーチ活動にいかしていきたいと思います。

最後になりましたが、金子小学校校長・本田先生、6年の先生方、薦田先生、準備のお世話を頂きました、教頭・岡田先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

新居浜市立金子小学校に伺うのも昨年から。今治市立今治小学校への出前講義の折りにお世話になった、岡田先生が、教頭で異動されたことに伴うものです。今回は出張が入っており、お目にかかれないのが残念でした。講義内容は昨年と同じ、「花の不思議な世界」。リンゴの花が咲くところから、種子、果実ができるまでにおきるイベントをスライド、実際のリンゴ、受粉の様子の動画などを使って、概説。自家不和合性という現象があるという話も。実物のリンゴを切ったのを見てもらい、花が咲いていた当時との比較も。意外なこともわかったのではないでしょうか。リンゴの時期には早く、早生のふじと、こちらが知らないような赤系の品種、黄色・緑系の品種。ずいぶんと、リンゴの品種も増えたのだと。。。最初は少しというか、かなり緊張していたようですが、質問の頃には、ずいぶんと、活発になって。講義時間少し早く終わりかけたのですが、とてもたくさんの鋭い質問の連続に、こちらが冷や汗になりそうでした。とても楽しい時間でした。ありがとうございました

新居浜市立金子小学校に伺うのも昨年から。今治市立今治小学校への出前講義の折りにお世話になった、岡田先生が、教頭で異動されたことに伴うものです。今回は出張が入っており、お目にかかれないのが残念でした。講義内容は昨年と同じ、「花の不思議な世界」。リンゴの花が咲くところから、種子、果実ができるまでにおきるイベントをスライド、実際のリンゴ、受粉の様子の動画などを使って、概説。自家不和合性という現象があるという話も。実物のリンゴを切ったのを見てもらい、花が咲いていた当時との比較も。意外なこともわかったのではないでしょうか。リンゴの時期には早く、早生のふじと、こちらが知らないような赤系の品種、黄色・緑系の品種。ずいぶんと、リンゴの品種も増えたのだと。。。最初は少しというか、かなり緊張していたようですが、質問の頃には、ずいぶんと、活発になって。講義時間少し早く終わりかけたのですが、とてもたくさんの鋭い質問の連続に、こちらが冷や汗になりそうでした。とても楽しい時間でした。ありがとうございました

講義のあとには、列車との関係もあり、校長先生と昨今の教育事情とか、大学のこととか、渡辺が愛媛新聞のコラム「道標」で書いていることなどを含めて、様々なことが議論できたのは、とても有意義でした。ありがとうございました。今回の問題点を大切にして、これから、大学での教育研究、アウトリーチ活動にいかしていきたいと思います。

講義のあとには、列車との関係もあり、校長先生と昨今の教育事情とか、大学のこととか、渡辺が愛媛新聞のコラム「道標」で書いていることなどを含めて、様々なことが議論できたのは、とても有意義でした。ありがとうございました。今回の問題点を大切にして、これから、大学での教育研究、アウトリーチ活動にいかしていきたいと思います。最後になりましたが、金子小学校校長・本田先生、6年の先生方、薦田先生、準備のお世話を頂きました、教頭・岡田先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす