もう1か月も前になります。

_________________________________________________________

今日が人生の最後の日だとして、

今日これからやることは本当にやりたいことか?

もし、何日ものあいだ「NO」という答えが続いたときは、

何かを変えなければならない。

Stay hungry, Stay foolish.

ハングリーであれ、バカであれ。

________________________________________________________

私はapple ユーザーでもなんでもありません。

なのにこのような記事を書くとappleユーザーに怒られそうですが。

ご存じかもしれませんが、上記の言葉はスティーブ・ジョブズ氏のものです。

当初は世間の反応をみていると、偉大な方がなくなったのだなと感じただけでした。

もう1か月も前のことになるのですね。

だいぶ遅れてしまいましたが、記事を書く機会を頂いたので、とりあげてみました。

また、スタンフォード大学の卒業祝賀スピーチもよかったと思います。

http://www.youtube.com/watch?v=OaMT8fZpEXA&feature=related

15分弱の動画です。お暇な時に。

また、よく論文検索につかうgoogle scholarにはトップページに

「巨人の肩の上に立つ」

という文字が見られると思います。

Standing on the shoulders of giantsは現代の学問は多くの研究

の蓄積の上に成り立つという意味だそうです。

(これもご存じの方は多いですね)

スティーブ・ジョブズ氏の死は、まさに「古きものを消し去り 新しきのもへの道をつくる」であり、「巨人の肩」なのだと思いました。

普段は些細なニュースだと聞き流しているところにも、偉大な人の生き方に関しての情報

が埋まっており、それを掘り下げ、自分の知識をすることでまた一つ違った価値観や知識を得られるのではと感じたことです。

長くなりましたすみません

以上です。

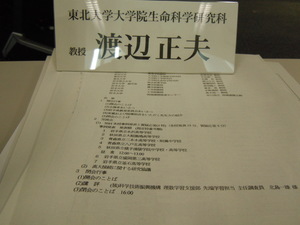

先日日本学術振興会特別研究員(DC2)の選考結果が届きました。

東日本大震災で一時はどうなるかと思いましたが、無事特別研究員に採択されました。

皆様方の多大なるご支援、ご協力を得てして、上記結果を得ることができました。

この場を借りて深く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

OSCA

最後になりましたが、運営を頂いた岩手県立水沢高校の大平先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。震災に負けず、東北地方から、よりよい科学、教育研究を発信できればと思いました。

最後になりましたが、運営を頂いた岩手県立水沢高校の大平先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。震災に負けず、東北地方から、よりよい科学、教育研究を発信できればと思いました。