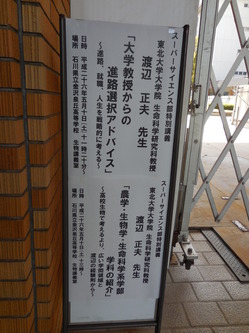

午前中は、1, 2年生が対象。午後からは、3年生の進路について。渡辺自身、農学部に進学を決めたのが、3年生のちょうど今頃。なぜ、決めたのか。。。時々書いているかもしれないですが、「

謎のコメが日本を狙う」というhybrid riceの番組を地理の先生が見せてくれたのが、きっかけ。ただ、その当時は、今のような情報が豊富にあるかというと、「

蛍雪時代」の別冊だったか、なにかで、大学ごとに学部、学科の情報がありましたが、大学に見学などに行ったこともなく、当日の大学についての唯一の情報は「教育実習」に来られた大学生との話くらいでした。オープンキャンパスがあっても、学部、学科の情報は、意外とわからないものかもしれないと。そんなこともあって、昨年度までSSHを担当されていて、今年度から進路の担当に変わられた濱本先生から、農学、生物学、生命科学系学部、学科がどの様に違っていて、どの様に選択するのか、また、東北大についての情報提供と言うことで、講義となりました。

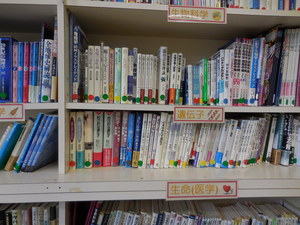

農学、生物学、生命科学系学部、学科というと、農学部、理学部生物学科、工学部バイオ系学科があるだろうと。では、それぞれの特徴は何なのか。高校生には意外としないことなのかもしれないと。最近はこれに「環境」と言う単語も含まれるような学科もあり、余計複雑になっていると言うことを伝えるのを忘れていました。そのあたり、しっかり見極めて下さい。また、渡辺の周りで実際にそれぞれの学部、学科に進学した学生さんの実例を紹介して、どの様に考え、最終的に就職に至ったのか。もちろん、高校時代から将来の職業を決めることは難しいかもしれないです。ただ、漠然とでよいので、こんなような職種というのをイメージしてほしいと。大学に進んで、これというのに巡り会うこともありますが。。。また、

最近、受験の直前だった頃に読んだ本をまた見つけることができたと。それで受験の点数が上がることではないと、本にもありますが、少し考えるヒントになるのではと言うことで紹介を。。。

また、以外とわかってないのが、ある大学に進んだら、そこの大学院に行くのだろうと。実は、そんなことはなく、他の大学院に行くことも十分できるということを渡辺の研究室に来るためにと言うことを例にして。大学に進んで、この分野のこの教授、このけんっきゅうしつと言うのを是非見つけて、研究することをしてほしいと。。。最後は、

東北大についての説明といっても、渡辺が学部を持ってないこともあって、もちろん、知らないことも多くありますが、

大学のHPを見るのであれば、こうしたところから見て、それぞれの研究室の研究内容なども見てほしいと。最近では、高校生を意識したようなHPもありますからと。また、異分野融合というか、遺伝学の研究にしても、今や、ゲノミクスの時代。情報生物学のような情報系の方と共同研究は不可欠。なので、余り狭く考えないでほしいと。。。最後は、ここでも世界に向けて情報発信。

このあとが広く質問コーナー。農学、生物系以外の学部を目指している方、研究者を目指している方などそれぞれにしっかりとしていました。また、一方で、先にも書きましたが、「環境」と言う言葉で、やりたい方向性を間違った理解をしている生徒さんも。また、うれしい質問としては、「東北大で植物の遺伝子を研究したいと。。」。大学院で一緒に研究できればと言うことで。。。まだまだ質問はあったと思います。受験が近くなればなるほど、悩むもの。

遠慮なく、mailなどで質問して下さい。これも何かのご縁ですので。。。。

最後になりましたが、進路課の濱本先生をはじめとする多くの先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度以降もこうした連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

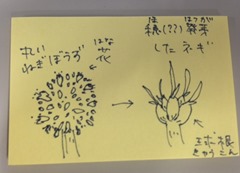

PS. 講義が終わったあとにも、たくさんの質問を頂きました。その中に、新しい動植物を作りたいと。ちがう生物種を混ぜて。。。大学ではやってないですが、それに近いと言えば、

植物で言えば、異なるゲノムを持った植物である複二倍体の形成。先日も、渡辺が入っている新学術領域研究のHPにそんな解析法が。複二倍体形成には、epigeneticな制御もあるだろうと。もちろん、こうしたことまで習うのかどうかは別ですが、これから10年くらいはおもしろい世界ですので。もちろん、渡辺もそうしたことをこれからもやってみようと思いますので、。。4年後の大学院受験の時、仙台でのオープンラボでお会いできるのを楽しみにして。。。

PS.のPS. 講義のあとは、SSHを担当される先生方と進路関係の先生を交えて、これからの高校教育、高大連携など、deepな議論ができました。その中で、今年度の3年生の4月時点での「東北大学」希望者が、ずいぶん多いと。ありがたいことです。さらに、以前に

渡辺も1 pageですが、執筆に関係した「Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュアルデザイン入門」の話になり、この本を使っての作図など。さらに連携ができそうだと。また、いつもそうですが、どうやって広報するのかと言うことは大きな問題。その当たりについても、情報交換ができました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 夕食時には、この日、講義で伺った金沢泉丘高校の卒業生で、渡辺の大学時代の同期であった藪君と。彼とは教養部、学部といっしょで。渡辺は植物育種学研究室で日向先生、藪君は害虫学研究室で松田先生。渡辺自身、昆虫は好きでしたので、松田先生にはいろいろなことにお世話になりました。そんな話から、当時お世話になった先生方、他の同級生の話に。もちろん、何より、震災時に7-10日後に駆けつけてくれて、片平キャンパスまで、その時期にはスーパーもなく、見ることがなかったようなものを届けて頂いたと。。。ほんとありがとうございました。また、こうした機会に交流ができればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS.のPS. 金沢駅は来年春に開業の

北陸新幹線のterminal。駅は新幹線が乗り入れることができるような状態になり、あとは開業をまつばかりと。。。近いうちに試運転も始まるのでは。。。違う意味でも、北陸遠征が楽しみになりそうです。。。