昨日は、木町通小学校へ出前講義。5月最後の金曜日で五十日。道路など混雑しているかと思いきや。。。それなりに普通で、。。。ただ、昨日より気温は上昇していて。。全国的には200地点以上で真夏日とか。。。明日にかけて、さらに暑さもあるとか。。。明日、明後日はオープンラボ。外は暑いですが、labの中は空調がありますので、問題ないかと。。。ただ、この気温は、亜熱帯性の作物である「イネ」にとっては、栽培によい条件であろうと。。。4/30には、仙台第一高校の生物部の方々と指導されている小松原先生が、「コシヒカリの遺伝的背景で、出穂期が異なるイネ」について、栽培の相談などにいらっしゃいましたが、今年度は、せっかくなので、小学校でもこの材料を植えてみたら、おもしろいのでは。。ということで、七北田小学校では、昨年度までは、japonica, indicaという亜種のレベルで異なる品種を植えていましたが、今回は、遺伝子を1つ変えると、どうなるのか。。ということで。今年度も苗の育成は、PDの坂園さんとM1の田口さんにお世話になりました。そういえば、七北田小学校、今朝の河北新報のHPを見たら、新聞社の方が出かけて、修学旅行の記事の書き方を指導したとか。見たことがある教室でしたので。。。そんな火に出前講義、不思議なご縁で。。。

田植えの前に、イネ、お米について、どれくらい知っているかということで、品種の名前を聞いたり、お米関係で知っている事柄。品種はたくさん知っていました。「農林1号」という名前を知っていた方がいたのは、感動でした。また、玄米、白米、胚芽米のちがい。玄米なら白米にするときにできるのが「ぬか」というのも、しっかり知っていたのは、すばらしかったです。村内ね、お米にまつわる話しのあとは、外に出て、田植えを。10日ほど前に、学校の水田に「ひとめぼれ」を植えたとか。で、今回植えた品種は、「コシヒカリ」、「ミルキークイーン」、「ミルキーサマー」、「関東HD 1号」、「関東HD 2号」という5品種。出穂期がちがうというか、植えるための適地がちがうというか。そんな適地がちがうもので、基本、コシヒカリというのを植えると、七北田小学校の光、温度環境でどうなるか。これから、しっかり観察したり、水をかかさないようにして下さい。来週の月曜日には、今度は、「キャベツとブロッコリー」の講義。楽しみにしております。

田植えの前に、イネ、お米について、どれくらい知っているかということで、品種の名前を聞いたり、お米関係で知っている事柄。品種はたくさん知っていました。「農林1号」という名前を知っていた方がいたのは、感動でした。また、玄米、白米、胚芽米のちがい。玄米なら白米にするときにできるのが「ぬか」というのも、しっかり知っていたのは、すばらしかったです。村内ね、お米にまつわる話しのあとは、外に出て、田植えを。10日ほど前に、学校の水田に「ひとめぼれ」を植えたとか。で、今回植えた品種は、「コシヒカリ」、「ミルキークイーン」、「ミルキーサマー」、「関東HD 1号」、「関東HD 2号」という5品種。出穂期がちがうというか、植えるための適地がちがうというか。そんな適地がちがうもので、基本、コシヒカリというのを植えると、七北田小学校の光、温度環境でどうなるか。これから、しっかり観察したり、水をかかさないようにして下さい。来週の月曜日には、今度は、「キャベツとブロッコリー」の講義。楽しみにしております。

最後になりましたが、今回の田植えの準備をいただいた、理科専科の椎名先生、5年生の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。イネのこと、よろしくお願いします。

最後になりましたが、今回の田植えの準備をいただいた、理科専科の椎名先生、5年生の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。イネのこと、よろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 今年も講義の部屋に集まったとき、昔でいう委員長のような方がちゃんと並んでということをしていたのを拝見して、感動しました。最近、小学校ですっかりそうしたものを見ることがなくなり。。。渡辺が小学生の時は、そうするのが普通だったので。。。それはそれでよいことだと思っていましたので。。。何とか、そうしたことがうまく復活できないのか、七北田小学校にヒントがありそうでした。

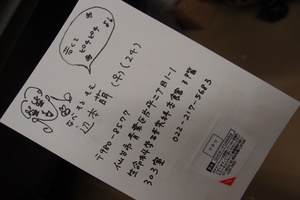

PS.のPS. 前回打合せの時には、卒業生で金メダリストの「羽生選手」おめでとうの垂れ幕が。今回は、学校内にそのお礼のサインでしょうか。見つけました。有名な方がいるというのは、こういう刺激になることもあるのだと。。。。

田植えの前に、イネ、お米について、どれくらい知っているかということで、品種の名前を聞いたり、お米関係で知っている事柄。品種はたくさん知っていました。「農林1号」という名前を知っていた方がいたのは、感動でした。また、玄米、白米、胚芽米のちがい。玄米なら白米にするときにできるのが「ぬか」というのも、しっかり知っていたのは、すばらしかったです。村内ね、お米にまつわる話しのあとは、外に出て、田植えを。10日ほど前に、学校の水田に「ひとめぼれ」を植えたとか。で、今回植えた品種は、「コシヒカリ」、「ミルキークイーン」、「ミルキーサマー」、「関東HD 1号」、「関東HD 2号」という5品種。出穂期がちがうというか、植えるための適地がちがうというか。そんな適地がちがうもので、基本、コシヒカリというのを植えると、七北田小学校の光、温度環境でどうなるか。これから、しっかり観察したり、水をかかさないようにして下さい。来週の月曜日には、今度は、「キャベツとブロッコリー」の講義。楽しみにしております。

田植えの前に、イネ、お米について、どれくらい知っているかということで、品種の名前を聞いたり、お米関係で知っている事柄。品種はたくさん知っていました。「農林1号」という名前を知っていた方がいたのは、感動でした。また、玄米、白米、胚芽米のちがい。玄米なら白米にするときにできるのが「ぬか」というのも、しっかり知っていたのは、すばらしかったです。村内ね、お米にまつわる話しのあとは、外に出て、田植えを。10日ほど前に、学校の水田に「ひとめぼれ」を植えたとか。で、今回植えた品種は、「コシヒカリ」、「ミルキークイーン」、「ミルキーサマー」、「関東HD 1号」、「関東HD 2号」という5品種。出穂期がちがうというか、植えるための適地がちがうというか。そんな適地がちがうもので、基本、コシヒカリというのを植えると、七北田小学校の光、温度環境でどうなるか。これから、しっかり観察したり、水をかかさないようにして下さい。来週の月曜日には、今度は、「キャベツとブロッコリー」の講義。楽しみにしております。

最後になりましたが、今回の田植えの準備をいただいた、理科専科の椎名先生、5年生の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。イネのこと、よろしくお願いします。

最後になりましたが、今回の田植えの準備をいただいた、理科専科の椎名先生、5年生の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。イネのこと、よろしくお願いします。 わたなべしるす

PS. 今年も講義の部屋に集まったとき、昔でいう委員長のような方がちゃんと並んでということをしていたのを拝見して、感動しました。最近、小学校ですっかりそうしたものを見ることがなくなり。。。渡辺が小学生の時は、そうするのが普通だったので。。。それはそれでよいことだと思っていましたので。。。何とか、そうしたことがうまく復活できないのか、七北田小学校にヒントがありそうでした。

PS.のPS. 前回打合せの時には、卒業生で金メダリストの「羽生選手」おめでとうの垂れ幕が。今回は、学校内にそのお礼のサインでしょうか。見つけました。有名な方がいるというのは、こういう刺激になることもあるのだと。。。。