一時期の忙しさというか、脳みそを含めた「破綻」状況から少し落ち着いて物事を考えるようになりつつあるのですが、それでも。。。というか、気がついたら、11月も終わり。週明けから12月。困ったほど時間の流れが速くて。。。今年も残り30日ちょっと。どうしたものかと、頭を抱えます。というか、今年も年末年始がない状態になるような。。。そういえば、そんな休みとか、仕事のあとに持ち帰ってやる仕事を「持ち帰り残業」と言うとか。テレビでそんなことを。。よい悪いを別にして、これをやめろと言われると。。。さらに、破綻が加速するような。。。本当にどうしたらよいのか。potentialの問題なのでしょうか。。。

今月最後の出前講義は愛媛県今治市。渡辺が高校生まで過ごした町

今月最後の出前講義は愛媛県今治市。渡辺が高校生まで過ごした町であり、ここ数年、

ふるさと出前授業をやっているところ。

ここ数年年間、10件を超えるようになった「ふるさと出前授業」も

きっかけは、2007年に今治市立常盤小学校。その当時、

理科を教えるすごい先生がいらして、その先生が今は、富田小学校の教頭先生をされている、村上先生。今年も6月に出前講義で伺いました。

当時、もう1件の出前講義もあわせてアレンジ頂いたのが、当時の教頭先生で、現在の今治小学校の高橋校長先生。その当時から、アレンジではお世話になり、今に至っているのだなと。。。

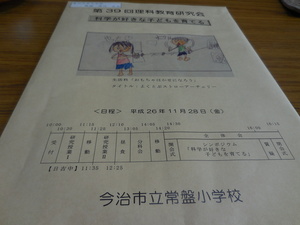

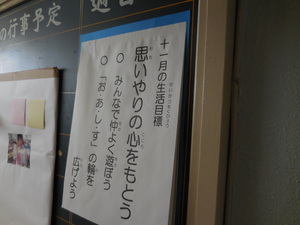

懐かしいその常盤小学校に6月に出前講義で伺ったとき、11月終わりに、理科研究会があるので、シンポジウムのパネリストをお願いできませんかと。渡邊校長先生から。よくできていて、この日程をうまく確保できたこともあって、「科学が好きな子どもを育てる」と題した第39回理科研究会が常盤小学校への出前講義に。いわゆる、研究授業なので、授業を受けている児童、生徒の皆さんはかなり緊張していたのでは。。というか、研究授業の渡辺にとってのイメージは、いつもよりちゃんとしていないと、研究授業のあとで、先生から怒られるというか、大変だったと言うイメージしかなくて。。。また、いつもは、

出前講義で伺うときは、渡辺はやりたい放題というか、しゃべりたいことを講義をしていて、小中学校で授業をされている先生方は、大変だなと。

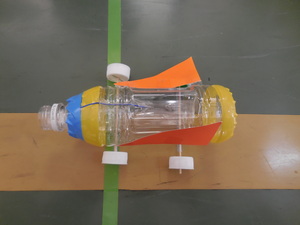

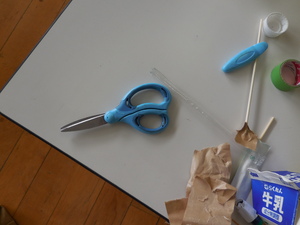

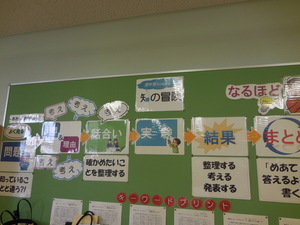

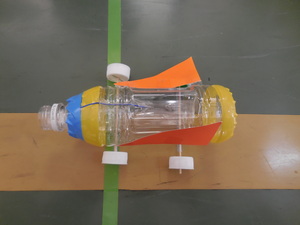

そんな授業をされている先生方を4パターン、拝見。背景には、生活科から理科へどの様に連結するのか。。。さらに、小学校の理科から中学校の理科に発展させるのか。難しい問題だなと。。。生活科というのは、渡辺が小学校を卒業してからできた科目。1, 2年生の理科と社会の融合したもの。と言うイメージしかなくて。。。何を1, 2年生の理科、社会で何を勉強していたのか。。思い出せません。アサガオを育てて、夏休み前に持って帰るのが大変だったことだけは、覚えているのですが。そんな中ではじめて、生活科の授業を初めて拝見。身近なものを使って、おもちゃを作る。そういえば、小学校5, 6年生の時に、

スーパーカー消しゴムが流行っていて、机の上でボールペンのバネを使って、動く距離を競ったり。あと、ストローをつないで、何本つないで、牛乳を飲むことができるのか。。。もちろん、こんなことをして、よく怒られたわけですが。楽しくいろいろなものを作るのは大事なこと。ただ、そこから何を学ぶのか。少し考えさせられました。もっと小さな子供の時代にちゃんと外で、いろいろな遊びをやっておくことが大事なのかなと。。。

1コマ目前半は、生活科でものづくり。生活科のなかった渡辺には、どうもイメージができず。ただ、子供時代にいろいろなことをして遊ぶと言うことを経験しておくこと、それはとても重要なこと。もちろん、できれば外で。学校までの道のりは片道2km。それを歩いて、集団登校で。6年生の先輩が一番先頭。5年生が一番最後。1年生の時、先輩たちについて行くのが精一杯。ただ、これは学校へ登校するとき。帰り道は、友達とかといろいろな道草をして。その道草の遊び方も場合によっては、同じくらいの時間に終わる先輩たちから、教えてもらったのを思い出した。むぎぶえ、まめぶえ、これが最初は難しいもの。なかなか音が出ず。。。先輩のをもらってやると、ちゃんと音が出る。そんなたくさんの遊びを通じての経験が大事だったんだろうなと。

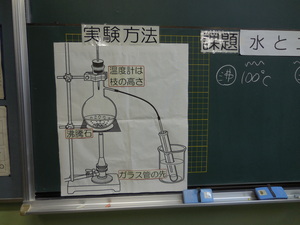

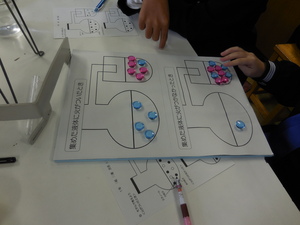

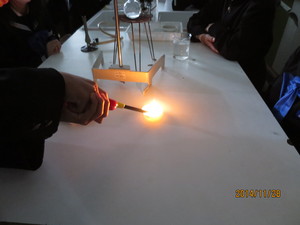

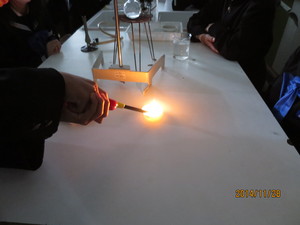

後半は、4年生の物質の三態。水を沸騰させる。沸騰は学校だけでなく、普段から見ていること。また、液体から気体になると、何倍だったか、忘れましたが、気体となり、体積は膨張。気体の出口に風船をつけると、ふくらむわけです。では、こんなことをしたら、何が起きるのか、。。。子供の頃から、火遊びは怒られる原因でした。火事は何より危ないですし、火を使うと言うことを覚えたHomo sapiensに任された責任というか。。。この実験するのを観察していて、ふと、何が危ないのか、もちろん、加熱していて、さわると熱いこと。あと、膨張した風船が破裂するかも。。。くらいでしょうか。思いついたのは。もっと他にも危ないこと、こけたときに、器具がひっくり返ると。など、いろいろ考えることはあるはず。それは、研究室で実験をしていても、ありえること。何より、危険察知能力というか、何が起きるかわからないと言うことを考えるのは、大事なのだと。そういえば、今は危なくてやらないそうですが、水の電気分解で生じる「酸素」、「水素」の気体を混ぜて、火をつければ。。。大きな爆発になるわけで。。。渡辺の小学校の時にも、量を制限して、入れた袋の上に砂山を作って、遠く離れたところから、点火。近くで見たい子供たちに「ここまで下がるように!!!」と言って、実験をしてくれた理科の先生。離れていてもそのすごさは実感できたのを思い出しました。そんなことをしたり、外で遊びながら、いろいろ危険な目に遭いそうになることを経験して、大きくなったのだなと。。。ふと、そんなことを。

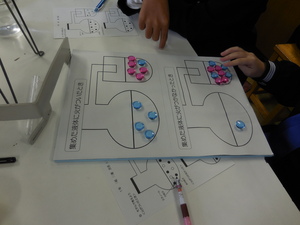

1コマ目前半は3年生の空き缶と輪ゴムと何だったろうか。そんなのを使って矢を飛ばす。危ないと言われつつも、募金の赤い羽根を使って壁とか、木に立てる、ダーツのようなことをしていた渡辺のことも時代。もちろん、それだけでは、スピード感がないので、さらにそれをもっとすごくするには、どうしたらよいか。ここには書けないような工夫をいっぱい。実験をしていて、力のある子は引っ張るのは大丈夫。遠くまで飛ばしていました。渡辺なら、。。。そうはいかないかったような。そんな時、となりの人がちょっと大変そうだなと思って、もってあげれば、飛ばすための機械の基礎は固まるわけで。。。ずいぶん飛ぶ距離は違うような。こんな助け合いというか、一緒に実験すること。それが、将来の共同研究とか、そんなことにつながるのではと。ふと、そんなことを。。。

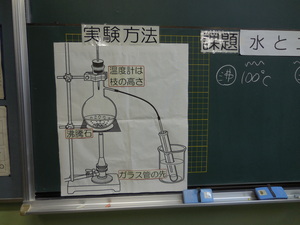

後半は、日吉中学校に移動して、中学校1年生の沸点が違うものを分けるという実験。蒸溜というのでしょうか。授業の前半を見てなかったのですが、水とアルコールの混合物を分ける実験を最初は、自由な発想でやったとか。温度を上げすぎると、つまり、ガスバーナーをつけっぱなしにしたら。。。中学生時代、そんなことを考えていたのか、。。。どうも、イメージがわかなかったのは、中学生時代の理科の先生を思い出さないからだろうか。。。しばらく考えていたが、どうも思い出せないまま、。。。。沸騰温度をそれぞれの物資の温度に合わせるので、うまく分けることができる。大学では農学科で農芸化学科でなかったので、化学系の実験はほとんどないというか、。。なんとなく、イメージはできても、では、できるかというと。タンパク質を分けるのも、分子量、電荷、疎水性などいろいろに工夫して分けるわけで。こんなところに、「ものとり」の原点があったとは。こんな実験を見ているとき、中学校1年生と言えば、去年は小学校6年生。いくつかの小学校で出前講義をしたときに、手を上げてこたえてくれていたような方が、成長しているのを見て。。。なんというか。。。何ともいえない気持ちで。また、そうした生徒さんたちがガスバーナーを使いながら、蒸留をしながら、加熱しないとき、「炎を赤にして見えるように工夫」していたのは、niceでした。

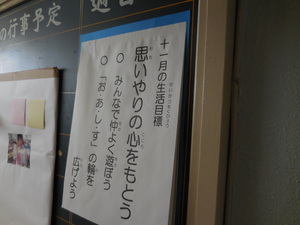

午後の最初は、生活科から理科へ、小学校から中学校へと言う2つの分科会を半分ずつ拝見。授業時の様々なポイントについて、意見交換。たくさんの質がなされていたのを見て、よく考えると、この研究会、39回目。ということは、渡辺が小学校時代からあったもの。こうした理科の先生方のその当時からの心配りがあったからこそ、今の渡辺がいるのだなと。そんなことも考えさせられました。というか、その当時の先生方に感謝でした。

最後は全体会。開会式では、(財)

ソニー科学教育愛媛支部長・渡邊和志校長先生から、理科教育における「挑戦する心」の大切さをホンダのF1レースへの挑戦を例にして。。。たしかに、理論・技術を実践してみると、うまくいかないこともたくさんあること。実験をひたすらやっていた大学院生時代を思い出せてくれ、また、Natureへの論文掲載にチャレンジしないといけないなと。。。続いて、今治市教育委員会教育長・高橋実樹様より、この活動が40年という長きにわたって続いたことの大事さを。また、このあとのパネリストの丁寧なご紹介も。ありがとうございました。さて、シンポジウムでは、パネリストから最初に自己紹介。コーディネーターは東予教育事務所・原田指導主事、パネリストには、早稲田大・露木教授、新来島どっく・片岡課長、常盤小・小堀理科主任に、渡辺を加えた4名で。それぞれの方からこれまでの取組などをご紹介。

片岡課長からは、造船にペンギン、マグロをモデルとしたバイオミメティクスが造船に応用されていると。また、造船の設計をするためには、遺伝的アルゴリズムを活用していると。研究授業へのコメントでは、それぞれのパネリストの専門が活かされ、。。。空力抵抗を計算して、矢を飛ばすと言う話が。。このあたりが研究者だなと。渡辺も実験をしている児童、生徒の皆さんにずいぶん話しかけたり、手伝ったり、でしたので。最後は、小・中学校理科教育への提言。それぞれの立場から、これはと言うことがたくさんありました。渡辺からは、今治の理科専科、今治自然科学教室、これはと言う子供さんとの出会いなど、いくつか継承してほしいことと言うか、そんなことを話して。。。何かの参考になればと。他の先生方からの記事は、ここにうまく書けず、申し訳ありません。渡辺にはよい刺激になり、これからアウトリーチ活動に活かしていけると思いました。ありがとうございました。

閉会行事では、(財)ソニー科学教育愛媛支部長・越智誠・朝倉小学校校長先生から、今日の理科教育研究会から学んだことなど、この記事を書く頃には、すっかり内容を失念で、。。すみません。。。。

最後になりましたが、今回の企画をされ、パネリストをお願い頂きました、(財)ソニー科学教育愛媛支部長・渡邊和志校長先生をはじめとする関係の皆様にお礼申し上げます。また、何より会場の運営など様々な点にご配慮頂きました、常盤小学校の皆様にもお礼申し上げます。ありがとうございました。次年度以降もお世話になれればと。。。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 被災地の復旧についてのご配慮を頂きました。沿岸部はまだ仮設住宅という状況で。何とかしないといけない、そんなことを改めて、思い出させてくれました。遠く離れた愛媛・今治からも心がけて頂いているのだなと。ありがとうございました。

PS.のPS. 研究会の合間での雑談の中で、今治市内では今も行われている「集団登校」についての議論が。そういえば、仙台では、そんなことは行われておらず、それぞれが学校に行っているのをlabに出かけるときに見かけます。それぞれによいところはあるのだと思いますが、集団登校は、先輩がメンターとして、後輩たちを学校までの道のりにどんなことがあるか、また、後輩たちの調子というか、そんなことも気にかけながら。そんな姿を後輩たちは見て、先輩になるのだと。そんなことを考えると、とても大事というか、niceなsystemだと。そんなことを思い返したのでした。これからも長く継続することを祈りつつ。お世話になった先輩を思い出しながら。

PS.のPS.のPS. シンポジウムが終わったあと、先にも書いた、初めての出前講義でお世話になった現、富田小学校・村上教頭先生が出張をおえて、会場に駆けつけて頂きました。ありがとうございました。これからも厳しくご指導頂ければ、幸いです。よろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS.のPS. この出前講義のあと、参加の先生方との交流会。その翌日は、市内の高校の先生と出前講義、実験等の打合せで終日時間をとられて。。。そんなで、この記事のuploadがずいぶん遅くなりました。お許し下さい。。。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、日曜日。ふとしたことで、

地元の愛媛新聞を手に取ると。。。1面の左隅に「道標」の記事が。。。

2年前になるでしょうか。11回の連載を5週間おきに。大変だったこと、ただ、文章をうまく納めると言うことなども学ぶことができて。。。そんな懐かしいものに、また出会うとは。。。不思議なご縁の今回の出張でした。

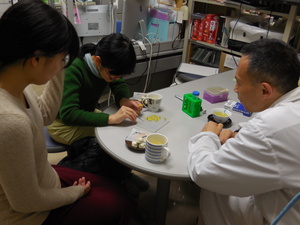

実際の実験指導は、農学部・3年の真壁さんと理学部・1年の小林さんの2名の学生さんがメンターとして。高校生とmailなどでやりとりをしてくれています。ただ、実際の実験となると、大変な部分もあり、時間を見つけて、渡辺のところで検討会。今回は、花粉をどの様に培地の上にまいて、観察するか。液体培地か、固形培地か。また、実際の観察に使う顕微鏡は等々。すっかり現場から離れている渡辺には、それでも、何とかそれなりに昔取ったなんとかで、やってみましたが、。。ここで大きな問題発生。。すっかりめんたまが。。遠くでないと機能しなくなって。。。こまったものです。簡単にできそうなことが。。そんなはずはなかったと思いつつ。。。何とか、メンターの学生さんたちに、それなりの手技は、伝授できたのでは。。。

実際の実験指導は、農学部・3年の真壁さんと理学部・1年の小林さんの2名の学生さんがメンターとして。高校生とmailなどでやりとりをしてくれています。ただ、実際の実験となると、大変な部分もあり、時間を見つけて、渡辺のところで検討会。今回は、花粉をどの様に培地の上にまいて、観察するか。液体培地か、固形培地か。また、実際の観察に使う顕微鏡は等々。すっかり現場から離れている渡辺には、それでも、何とかそれなりに昔取ったなんとかで、やってみましたが、。。ここで大きな問題発生。。すっかりめんたまが。。遠くでないと機能しなくなって。。。こまったものです。簡単にできそうなことが。。そんなはずはなかったと思いつつ。。。何とか、メンターの学生さんたちに、それなりの手技は、伝授できたのでは。。。 ちょうど、うまくこちらの出張の合間に、高校の方に伺うことになりそうだと。。。その当たりは、メンターの方に、日程調整等はいただき。。。学部の1, 3年生で、慣れないことと思いますが、あと4ヶ月でしょうか。がんばって下さい。こちらもできるだけhelpしますので。。

ちょうど、うまくこちらの出張の合間に、高校の方に伺うことになりそうだと。。。その当たりは、メンターの方に、日程調整等はいただき。。。学部の1, 3年生で、慣れないことと思いますが、あと4ヶ月でしょうか。がんばって下さい。こちらもできるだけhelpしますので。。 最後になりましたが、準備から顕微鏡観察、片付けまでお世話になった、スタッフの増子さん、M2の辺本さんには、感謝です。すっかり何もできない教授に。。。情けないというか、渡辺の師匠の日向先生も、顕微鏡だけをめがねを外して、見ておられたような。。。そんなのを思い出しながら。。。ありがとうございました。

最後になりましたが、準備から顕微鏡観察、片付けまでお世話になった、スタッフの増子さん、M2の辺本さんには、感謝です。すっかり何もできない教授に。。。情けないというか、渡辺の師匠の日向先生も、顕微鏡だけをめがねを外して、見ておられたような。。。そんなのを思い出しながら。。。ありがとうございました。