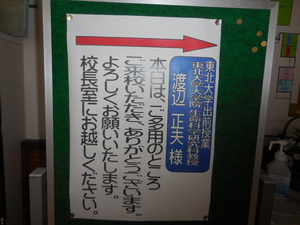

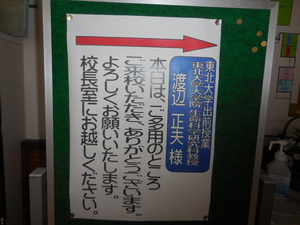

土日が科学者の卵養成講座の全国発表会。ポスター発表の結果が来てないのが、気になりますが。。。そんな発表会がずいぶんまえだと思えるくらい、時間があっという間に流れています。というのも、明日の夕方が展開ゼミの中間発表会。その関係で、HPへの投稿が多くなり、いつもの出前講義の記事を探して読んでおられる方には、少し大変かもしれないですが。。。そんな水曜日。8月に仙台市教委から「第14回東北大学出前授業」のリクエストが来ていて、10月くらいでしょうか、市内の福岡小学校から講義に来てほしいと。。。福岡小学校の板橋校長先生は、七北田小学校でNSPを始めた頃からお世話になっていた、当時の教頭先生。いつぞやは、木町通小学校のヘチマの講義をするときに、ヘチマを分けて頂いたような。。。不思議なご縁。福岡小学校は、仙台市の北というか、今の区ができる前は、泉市。泉が岳というもう少ししたら、スキーもできるところまで校区になるというところ。先週の「ふるさと出前授業」でいうなら、朝倉小学校、九和小学校当たりになるでしょうか。もちろん、町の規模が今治市と仙台市では、全然違うので。。。比較にならないですが、。。学校の周りには畑と水田があり。。。ただ、朝倉小学校と同じように、バスでそれぞれの地区から学校に行き帰りというのは、日本の縮図というか、何というか。。。きれいなwelcome boardが出されてあり、ありがとうございました。

講義の人数は、5, 6年生で、30名弱だったような。それすら記憶にないのがよくないのですが。。。立派な理科室で、かほく市立七塚小学校でみた電源装置とはちがうversionだったですが、教員の実験台に。ある時代にそうしたものを設置したことが、全国的にあったのだなと、時代を感じました。講義の最初に、校長先生からご紹介頂き、渡辺の自己紹介から。その後、花の名前を。少し人見知りをするなんというか、渡辺もそうでしたが、田舎の子供さん。でも、それはそれでよいところで。都会の真ん中に日々生活しているのとは、また、ちがった自然からのたくさんの刺激がありますので。なので、手を上げてしゃべるというのは、少し得意ではないかもしれないですが、しっかり考えて、話をしていたのは、よかったと思いました。花の色がなぜ、黄色、赤が多いのかも、あれこれと考え、議論できたと思います。この福岡小学校の校区では果樹の栽培というのはあまり多くないのかもしれないなと。県内で、どこで果樹栽培が多いか、知っているのは、利府町のナシくらい。。。それ以外は、渡辺も知らないので。。。勉強不足でした。で、雌しべに花粉が侵入したり、その電子顕微鏡写真を見て、何が起きているのかも、考えてもらって。。。

講義の人数は、5, 6年生で、30名弱だったような。それすら記憶にないのがよくないのですが。。。立派な理科室で、かほく市立七塚小学校でみた電源装置とはちがうversionだったですが、教員の実験台に。ある時代にそうしたものを設置したことが、全国的にあったのだなと、時代を感じました。講義の最初に、校長先生からご紹介頂き、渡辺の自己紹介から。その後、花の名前を。少し人見知りをするなんというか、渡辺もそうでしたが、田舎の子供さん。でも、それはそれでよいところで。都会の真ん中に日々生活しているのとは、また、ちがった自然からのたくさんの刺激がありますので。なので、手を上げてしゃべるというのは、少し得意ではないかもしれないですが、しっかり考えて、話をしていたのは、よかったと思いました。花の色がなぜ、黄色、赤が多いのかも、あれこれと考え、議論できたと思います。この福岡小学校の校区では果樹の栽培というのはあまり多くないのかもしれないなと。県内で、どこで果樹栽培が多いか、知っているのは、利府町のナシくらい。。。それ以外は、渡辺も知らないので。。。勉強不足でした。で、雌しべに花粉が侵入したり、その電子顕微鏡写真を見て、何が起きているのかも、考えてもらって。。。

では、リンゴをモデルにした花から果実までの生長。ちょうど先週の11/6(木)に吉海小学校で講義をしたのが、最後で。それもずいぶん前に感じるのは、時間軸に対する感覚がおかしくなっているからでしょうか。。。リンゴの生長過程は、意外とみたことがなかったようですが、リンゴがバラの仲間で、バラ科に分類されると聞いて、びっくりのようでした。また、リンゴに自家不和合性があり、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きだと。それもかなりの衝撃のようでした。何せ、何もしゃべらない植物が、考えることができるような、そんな動画ですので。。。講義の最後は、リンゴを半分にして、リンゴの形態観察。いつもリンゴをしたにしておいている側にがくがあり、雌しべ、おしべが乾燥してしまったものも。実際のリンゴで観察してもらい、おうちに帰って、リンゴの上下の秘密を話すことができるようになったのでは。もちろん、講義の最後は、世界に向けて情報発信。色々な不思議があったと思いますが、普段の自然と結びつけて、考えてみて下さい。

では、リンゴをモデルにした花から果実までの生長。ちょうど先週の11/6(木)に吉海小学校で講義をしたのが、最後で。それもずいぶん前に感じるのは、時間軸に対する感覚がおかしくなっているからでしょうか。。。リンゴの生長過程は、意外とみたことがなかったようですが、リンゴがバラの仲間で、バラ科に分類されると聞いて、びっくりのようでした。また、リンゴに自家不和合性があり、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きだと。それもかなりの衝撃のようでした。何せ、何もしゃべらない植物が、考えることができるような、そんな動画ですので。。。講義の最後は、リンゴを半分にして、リンゴの形態観察。いつもリンゴをしたにしておいている側にがくがあり、雌しべ、おしべが乾燥してしまったものも。実際のリンゴで観察してもらい、おうちに帰って、リンゴの上下の秘密を話すことができるようになったのでは。もちろん、講義の最後は、世界に向けて情報発信。色々な不思議があったと思いますが、普段の自然と結びつけて、考えてみて下さい。

福岡小学校でも木町通小学校と同じように小学生と給食を。6年生のクラス。10人足らずですが、5, 6年生合同の講義だったので、なかなか話しをしづらいところもあったと思います。いつものクラスだと、たくさんの質問をもらいました。不思議なご縁だったのは、給食にリンゴがあったこと。そんなリンゴが出る日に、リンゴを使った花の不思議を学んだことで、より色々なことを覚えてくれたのでは。。。

福岡小学校でも木町通小学校と同じように小学生と給食を。6年生のクラス。10人足らずですが、5, 6年生合同の講義だったので、なかなか話しをしづらいところもあったと思います。いつものクラスだと、たくさんの質問をもらいました。不思議なご縁だったのは、給食にリンゴがあったこと。そんなリンゴが出る日に、リンゴを使った花の不思議を学んだことで、より色々なことを覚えてくれたのでは。。。

講義のあと、校長室で板橋校長先生と七北田小学校時代のこと、この小学校でのことなど、色々な刺激になることを議論できました。ありがとうございました。また、機会を作ってうかがえればと思います。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、福岡小学校・板橋校長先生、三浦教頭先生をはじめとする5, 6年生の関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

講義のあと、校長室で板橋校長先生と七北田小学校時代のこと、この小学校でのことなど、色々な刺激になることを議論できました。ありがとうございました。また、機会を作ってうかがえればと思います。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、福岡小学校・板橋校長先生、三浦教頭先生をはじめとする5, 6年生の関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

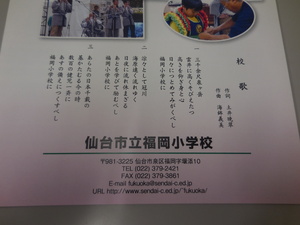

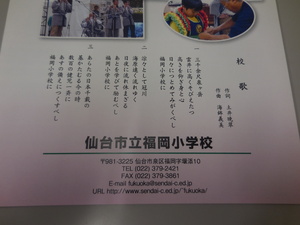

PS. 頂いた学校のパンフレットには、校歌が。作詞は、土井晩翠。晩翠通りとか、晩翠草堂前というバス停もあるくらいで、仙台市の方。この小学校の校歌もと思って。。。感動でした。改めて、履歴を見て、いつも伺っている木町通小学校の出身であったり、今の東北大の教養部というか、1, 2年生の部分の教授をされていたとか。。。改めて、歴史を学んだのでした。。。

PS.のPS.(18:30追記) こちらがHPを書く前に、福岡小学校のHPに記事がありました。こちらがうまく探せず、ようやく探せました。ありがとうございました。

PS.のPS.(18:30追記) こちらがHPを書く前に、福岡小学校のHPに記事がありました。こちらがうまく探せず、ようやく探せました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 11/14(金), 14:45にこのプログラムを担当されている仙台市教育局・柴田さまより丁寧なmailを頂きました。ありがとうございました。

講義の人数は、5, 6年生で、30名弱だったような。それすら記憶にないのがよくないのですが。。。立派な理科室で、かほく市立七塚小学校でみた電源装置とはちがうversionだったですが、教員の実験台に。ある時代にそうしたものを設置したことが、全国的にあったのだなと、時代を感じました。講義の最初に、校長先生からご紹介頂き、渡辺の自己紹介から。その後、花の名前を。少し人見知りをするなんというか、渡辺もそうでしたが、田舎の子供さん。でも、それはそれでよいところで。都会の真ん中に日々生活しているのとは、また、ちがった自然からのたくさんの刺激がありますので。なので、手を上げてしゃべるというのは、少し得意ではないかもしれないですが、しっかり考えて、話をしていたのは、よかったと思いました。花の色がなぜ、黄色、赤が多いのかも、あれこれと考え、議論できたと思います。この福岡小学校の校区では果樹の栽培というのはあまり多くないのかもしれないなと。県内で、どこで果樹栽培が多いか、知っているのは、利府町のナシくらい。。。それ以外は、渡辺も知らないので。。。勉強不足でした。で、雌しべに花粉が侵入したり、その電子顕微鏡写真を見て、何が起きているのかも、考えてもらって。。。

講義の人数は、5, 6年生で、30名弱だったような。それすら記憶にないのがよくないのですが。。。立派な理科室で、かほく市立七塚小学校でみた電源装置とはちがうversionだったですが、教員の実験台に。ある時代にそうしたものを設置したことが、全国的にあったのだなと、時代を感じました。講義の最初に、校長先生からご紹介頂き、渡辺の自己紹介から。その後、花の名前を。少し人見知りをするなんというか、渡辺もそうでしたが、田舎の子供さん。でも、それはそれでよいところで。都会の真ん中に日々生活しているのとは、また、ちがった自然からのたくさんの刺激がありますので。なので、手を上げてしゃべるというのは、少し得意ではないかもしれないですが、しっかり考えて、話をしていたのは、よかったと思いました。花の色がなぜ、黄色、赤が多いのかも、あれこれと考え、議論できたと思います。この福岡小学校の校区では果樹の栽培というのはあまり多くないのかもしれないなと。県内で、どこで果樹栽培が多いか、知っているのは、利府町のナシくらい。。。それ以外は、渡辺も知らないので。。。勉強不足でした。で、雌しべに花粉が侵入したり、その電子顕微鏡写真を見て、何が起きているのかも、考えてもらって。。。

では、リンゴをモデルにした花から果実までの生長。ちょうど先週の11/6(木)に吉海小学校で講義をしたのが、最後で。それもずいぶん前に感じるのは、時間軸に対する感覚がおかしくなっているからでしょうか。。。リンゴの生長過程は、意外とみたことがなかったようですが、リンゴがバラの仲間で、バラ科に分類されると聞いて、びっくりのようでした。また、リンゴに自家不和合性があり、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きだと。それもかなりの衝撃のようでした。何せ、何もしゃべらない植物が、考えることができるような、そんな動画ですので。。。講義の最後は、リンゴを半分にして、リンゴの形態観察。いつもリンゴをしたにしておいている側にがくがあり、雌しべ、おしべが乾燥してしまったものも。実際のリンゴで観察してもらい、おうちに帰って、リンゴの上下の秘密を話すことができるようになったのでは。もちろん、講義の最後は、世界に向けて情報発信。色々な不思議があったと思いますが、普段の自然と結びつけて、考えてみて下さい。

では、リンゴをモデルにした花から果実までの生長。ちょうど先週の11/6(木)に吉海小学校で講義をしたのが、最後で。それもずいぶん前に感じるのは、時間軸に対する感覚がおかしくなっているからでしょうか。。。リンゴの生長過程は、意外とみたことがなかったようですが、リンゴがバラの仲間で、バラ科に分類されると聞いて、びっくりのようでした。また、リンゴに自家不和合性があり、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きだと。それもかなりの衝撃のようでした。何せ、何もしゃべらない植物が、考えることができるような、そんな動画ですので。。。講義の最後は、リンゴを半分にして、リンゴの形態観察。いつもリンゴをしたにしておいている側にがくがあり、雌しべ、おしべが乾燥してしまったものも。実際のリンゴで観察してもらい、おうちに帰って、リンゴの上下の秘密を話すことができるようになったのでは。もちろん、講義の最後は、世界に向けて情報発信。色々な不思議があったと思いますが、普段の自然と結びつけて、考えてみて下さい。

福岡小学校でも木町通小学校と同じように小学生と給食を。6年生のクラス。10人足らずですが、5, 6年生合同の講義だったので、なかなか話しをしづらいところもあったと思います。いつものクラスだと、たくさんの質問をもらいました。不思議なご縁だったのは、給食にリンゴがあったこと。そんなリンゴが出る日に、リンゴを使った花の不思議を学んだことで、より色々なことを覚えてくれたのでは。。。

福岡小学校でも木町通小学校と同じように小学生と給食を。6年生のクラス。10人足らずですが、5, 6年生合同の講義だったので、なかなか話しをしづらいところもあったと思います。いつものクラスだと、たくさんの質問をもらいました。不思議なご縁だったのは、給食にリンゴがあったこと。そんなリンゴが出る日に、リンゴを使った花の不思議を学んだことで、より色々なことを覚えてくれたのでは。。。

講義のあと、校長室で板橋校長先生と七北田小学校時代のこと、この小学校でのことなど、色々な刺激になることを議論できました。ありがとうございました。また、機会を作ってうかがえればと思います。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、福岡小学校・板橋校長先生、三浦教頭先生をはじめとする5, 6年生の関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

講義のあと、校長室で板橋校長先生と七北田小学校時代のこと、この小学校でのことなど、色々な刺激になることを議論できました。ありがとうございました。また、機会を作ってうかがえればと思います。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、福岡小学校・板橋校長先生、三浦教頭先生をはじめとする5, 6年生の関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。わたなべしるす

PS. 頂いた学校のパンフレットには、校歌が。作詞は、土井晩翠。晩翠通りとか、晩翠草堂前というバス停もあるくらいで、仙台市の方。この小学校の校歌もと思って。。。感動でした。改めて、履歴を見て、いつも伺っている木町通小学校の出身であったり、今の東北大の教養部というか、1, 2年生の部分の教授をされていたとか。。。改めて、歴史を学んだのでした。。。

PS.のPS.(18:30追記) こちらがHPを書く前に、福岡小学校のHPに記事がありました。こちらがうまく探せず、ようやく探せました。ありがとうございました。

PS.のPS.(18:30追記) こちらがHPを書く前に、福岡小学校のHPに記事がありました。こちらがうまく探せず、ようやく探せました。ありがとうございました。PS.のPS.のPS. 11/14(金), 14:45にこのプログラムを担当されている仙台市教育局・柴田さまより丁寧なmailを頂きました。ありがとうございました。