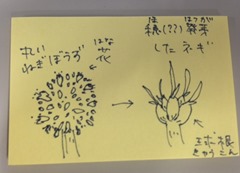

渡辺先生が、春の野辺で謎の植物を拾ってきました。

ひょろひょろとした姿、単子葉でしょうか。

根元を見ると、タマネギのようです。ネギボウズ??いやいや。

花っぽいところに何かもにゃもにゃと生えています。

球根のようにも見えます。謎です。

坂園助教がひとつもいでみたところ、ネギの香りが漂います。

やはりこれは...。

ひとつひとつバラバラにして、植えてみることにしました。

強くなるネギの香り。やっぱりこれは.........。

ノビルとかそれ系?(推測)。

ネギ科のうちの一部は花が咲いた後、むかごを形成するそうで(球根のようなものね)。

それは通常地上に落ちた後に発芽するのですが、希に花序に付いたまま発芽を起こし、このような状態になるのだそうです(参考URL、イラスト注)。

速、件の球根にルートンを塗布し、植えておきました。

とはいえ、可食かも不明。

しかし、あわよくば、夏のそうめんの具材になってもらうべく、育ったら味見したいと思います。

どこのネギかもしれないのに危ないって?

いやいや、僅かな勇気が本当の魔法だって、ネギも言ってますからね!

(魔法先生ネギま!のネギの本名は、ネギ・スプリングフィールドって言うの。週刊マガジン2003~2012に連載)

ますこ