仙台も朝晩はまだ少し冷えますが、日中は20oC近くになり、初夏の感じです。ソメイヨシノはほぼ散ってしまい、もう少ししたら、ツツジのつぼみが見えてくる頃かなと。もちろん、もう少しかかりそうですが。SSHの課題研究についての講義は、今月、

石川県立小松高等学校、

宮城県古川黎明高等学校に続いて、福島県立福島高等学校が3校目。福島高等学校のSSHでは、運営指導委員会の委員長も仰せつかっているので、今回の講義がよりよいものになればと。。。

開講式では、教頭先生の方から、課題研究を行うためには何を大事に考えないといけないのか、考えること、発表すること、文章にすることなど。。。こちらが言わんとすることをいって頂き、。。渡辺がこれ以上講義が必要なのかと思いましたが、領域融合であったり、どの様に課題研究のテーマを考えるのか、高校生らしい研究テーマは何かと言うことなど。。。参加者が1年生から3年生まで幅広くいたので、それぞれの学年で、なるほどと思ったところがあったのではないでしょうか。もちろん、1年生の多くは、課題研究のイメージが少しでもつかんで頂ければ、これから何をしようかなど、考えることができたのでは。。。

そうした課題研究を行う上で、高校時代にそれぞれの教科・科目で何をどの様に考えるべきと言うか、今の渡辺が自分の高校時代を振り返って。。。また、大学時代に何を学び、それを今の研究、生活にどの様にいかしているのか。そうした「キャリア教育」のほんの一部かもしれないですが、お話しすることができたかと。。。何より、考えることが大事だと思います。そうした習慣をこの高校生時代につけてもらえればと。。。

質問では、どのタイミングで、発表をするのか。これは結構難しい問題というか。。。渡辺の経験談として、これでdataがまとまって新しい話ができると言うことを、日向先生に説明にいき、それなら、いいんでないか。と言われて、発表していたと。なので、ぜひ、指導してくれている先生方を納得させるだけのdataと結論をまとめて、discussionをして発表してほしいと。。。

最後になりましたが、今回の講義の企画などをいただきました、橋爪先生、原先生をはじめとする関係の多くの先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 講義のあと、他案件があったので、講義の前に、先生方に時間をとって頂き、今後の展開、発展について、議論する時間ができました。コアSSHのイベント、実際の課題研究を行う上での問題点、サポートできる点など、deepな議論ができました。ありがとうございました。その中には、6-7月にかけて、「キャリア教育」の講義をしっかりとと言うことを頂きました。ありがとうございました。自分の将来を考えることは大事ですので。よい方向にプログラムを調整できればと思います。よろしくお願いします。

PS.のPS. 今年度から福島高等学校に赴任された先生に渡辺と同じ「

愛媛県立今治西高等学校」の卒業生の方がいらっしゃると。お目にかかって、話をしたところ、渡辺より4級下の方で、驚くことに、

桜井小学校、

桜井中学校と同じ。そういえば、先生と同じ名字の宮武さんという方が渡辺の同期にも小中学校で一緒でした。もしかしたら、幼稚園も一緒だったかも。。。世の中狭くて、短い時間でしたが、今治の桜井地区のローカルな話であったり、お世話になった先生のお名前も出てきて。。。びっくりでした。何より感動したのは、国語の先生なのですが、今日の渡辺の講義も聴きに来て頂きました。ありがとうございました。文章を書くと言うことで、SSHを通じて何かコラボできればと思います。よろしくお願いします。帰り際に「講義の中に、今治のゆるキャラ、バリィさんがあったのを説明しなかった」ということをいわれて。。。失敗と。。。ここで説明しておきます。「

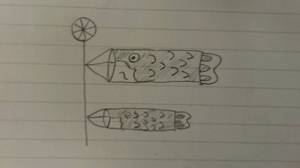

バリィさん」は今治市のゆるキャラで、今治で有名な、焼き鳥、

来島海峡にかかる三連の吊り橋、今治タオル、造船をイメージし、体がひよこ。トサカの部分が吊り橋をイメージ。

今治タオルで腹巻き。タンカーの形をしたがま口。と言うものです。

渡辺のHPの写真でも見ることができます。福島高等学校の生徒の皆さん、是非、一度、ご覧下さい。先生との話題にもなると思いますので。

PS.のPS.のPS. 何かの質問だったかをしたときに、今の高校生は週刊のマンガを読まないと。。。。。結構、かなり意外でした。大学生になっても読み続けていた渡辺には。。。何かの記事で見た「

大学生の読書離れ、スマホの影響」というのでしょうか。これが高校生にも。。としたら。。。活字を読むことは大事だと。もちろん、ちゃんとした本を読んでいればよい訳ですが。。。その当たり、少し気になったことでした。他の高校などでも少し調べたほうがと。。。

普段はアブラナが実験材料である。もちろん、アブラナ科のシロイヌナズナを使っている。遺伝学をやる上で、life cycleというか、種子から種子までの時間が短い方が、実験をやる上では、より多くの世代を使って実験できるので、使いやすい。逆に、果樹などを実験に使うと、世代を超えてと言うのが、「桃栗三年柿八年」というように、開花も容易ではない。植物に限らず、動物も生物種によって1世代の長さはちがう。なにが世代の長さを決めているのか。。。植物生殖遺伝という研究室名であるが、ふと考えると、わからない。細胞が分裂できる回数は、染色体の端にあるtelomereが決めるとかというのを聞いたことがあるが、これとはちがう。。。こんなことをなぜに?????。疑問に思うことがサイエンスだからかもしれないが、こんな新聞記事を見つけたから。。。こんな小さなペンギンがあっという間に、親と同じに。。。どこにでもふとと思うことはあるのだと。。。

普段はアブラナが実験材料である。もちろん、アブラナ科のシロイヌナズナを使っている。遺伝学をやる上で、life cycleというか、種子から種子までの時間が短い方が、実験をやる上では、より多くの世代を使って実験できるので、使いやすい。逆に、果樹などを実験に使うと、世代を超えてと言うのが、「桃栗三年柿八年」というように、開花も容易ではない。植物に限らず、動物も生物種によって1世代の長さはちがう。なにが世代の長さを決めているのか。。。植物生殖遺伝という研究室名であるが、ふと考えると、わからない。細胞が分裂できる回数は、染色体の端にあるtelomereが決めるとかというのを聞いたことがあるが、これとはちがう。。。こんなことをなぜに?????。疑問に思うことがサイエンスだからかもしれないが、こんな新聞記事を見つけたから。。。こんな小さなペンギンがあっという間に、親と同じに。。。どこにでもふとと思うことはあるのだと。。。