こんにちは。M2の田口です。

お米ってとても手間がかかります。

稲(植物体)からもみ(実)を外して(脱穀)

もみからもみがらを外して玄米にして(もみすり)

玄米から外側の層を削って(精米)

ようやく白米になります。

食べるときはさらにここから炊きましょう。

前置きが長くなりました。

コイン精米機はそれなりに近くにあるものの、

もみすりもできる精米機は見つからず・・・。

米穀店に電話してようやく利府市にあることが判明しました!

本当にもみすりができるようです。よかったよかった。

わかりやすい。

ざーっと入れます。

100円でもみすりができて玄米になり、さらに100円で精米ができて玄米から白米になります。

ここから白米が出てきます。

精米する機械を見るのは初めてだったのでとても面白かったです。

普段実験に使うものも遺伝子とか花とかなので、使う実験機器も小さいので

こんな大がかりな機械が動くところを見るのは楽しかったです。

(写真では大きさがわかりづらいですが、天井まであります。)

楽しかったので、今年収穫したらまた行きたいです。

田口

稲(植物体)からもみ(実)を外して(脱穀)

もみからもみがらを外して玄米にして(もみすり)

玄米から外側の層を削って(精米)

ようやく白米になります。

食べるときはさらにここから炊きましょう。

前置きが長くなりました。

昨日、後藤君が研究室訪問ともみすりの話をダイアリーに書いてくれましたが、

彼がとんかつ屋に行き、講義に出ている間のお話です。

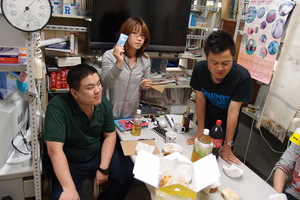

そのとき、私は増子さんと利府市まで精米しに行ってました!

後藤君のダイアリーでは手動でもみすりをしていましたが、

それはほんの一部で、大部分は機械でやってました。

ラボにはもみがらがついたままのもみがずっと置いてありました。それはほんの一部で、大部分は機械でやってました。

コイン精米機はそれなりに近くにあるものの、

もみすりもできる精米機は見つからず・・・。

米穀店に電話してようやく利府市にあることが判明しました!

本当にもみすりができるようです。よかったよかった。

わかりやすい。

ざーっと入れます。

100円でもみすりができて玄米になり、さらに100円で精米ができて玄米から白米になります。

ここから白米が出てきます。

精米する機械を見るのは初めてだったのでとても面白かったです。

普段実験に使うものも遺伝子とか花とかなので、使う実験機器も小さいので

こんな大がかりな機械が動くところを見るのは楽しかったです。

(写真では大きさがわかりづらいですが、天井まであります。)

楽しかったので、今年収穫したらまた行きたいです。

田口