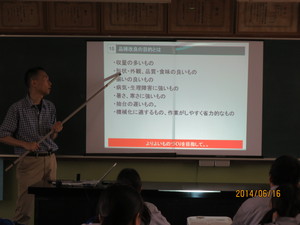

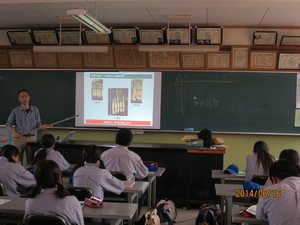

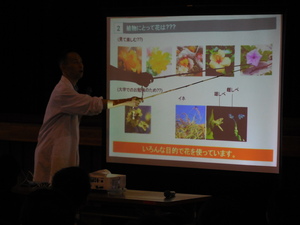

講義内容は火曜日の香川県立観音寺第一高等学校でのSSH特別講義と同じ。ただ、観音寺は、渡辺の生まれた今治に近い環境というか、田舎というか。それに対して、今日の大阪府立天王寺高等学校からは、JR天王寺駅の近くにある「あべのハルカス」が見える距離の都会。さすがに渡辺の過ごしたような田畑があるような生活とは違って。。。ただ、駅と学校の間にも「アロエ」の花を見つけることもでき、見方を少し変えれば、小さな自然はまだまだあるのだと。講義で話をしなかったですが、是非、探してみて下さい。意外と身近にあります。もちろん、校門の所にも、ウメの果実が大きくなっていて。

講義内容は火曜日の香川県立観音寺第一高等学校でのSSH特別講義と同じ。ただ、観音寺は、渡辺の生まれた今治に近い環境というか、田舎というか。それに対して、今日の大阪府立天王寺高等学校からは、JR天王寺駅の近くにある「あべのハルカス」が見える距離の都会。さすがに渡辺の過ごしたような田畑があるような生活とは違って。。。ただ、駅と学校の間にも「アロエ」の花を見つけることもでき、見方を少し変えれば、小さな自然はまだまだあるのだと。講義で話をしなかったですが、是非、探してみて下さい。意外と身近にあります。もちろん、校門の所にも、ウメの果実が大きくなっていて。

渡辺が小学校の時にしていた「あやとり」、中学時代の「ルービックキューブ」。一人あやとりは渡辺より早いのではないかと思うくらい高速で。。。場内が感動の嵐でした。もちろん、ルービックキューブができる方も。そうした方々には、渡辺の論文の別刷を。英語であり、植物の遺伝学の分野ですが、何かのきっかけで読んでもらえれば。。。高校時代に何を学び、そのあとの受験。大学で何を学び、誰に師事するかで、人生は大きく変わると。。。高校時代には余りイメージがないかもしれないですが、是非、来週の大学訪問で今回の講義で話したようなことを実体験してきて頂ければ。。。

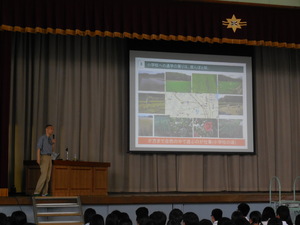

渡辺が小学校の時にしていた「あやとり」、中学時代の「ルービックキューブ」。一人あやとりは渡辺より早いのではないかと思うくらい高速で。。。場内が感動の嵐でした。もちろん、ルービックキューブができる方も。そうした方々には、渡辺の論文の別刷を。英語であり、植物の遺伝学の分野ですが、何かのきっかけで読んでもらえれば。。。高校時代に何を学び、そのあとの受験。大学で何を学び、誰に師事するかで、人生は大きく変わると。。。高校時代には余りイメージがないかもしれないですが、是非、来週の大学訪問で今回の講義で話したようなことを実体験してきて頂ければ。。。 講義の最後は、アウトリーチ活動をしていて思うこと。座右の銘くらいは持ったらどうでしょうか。と言う渡辺が高校時代持っていたのか、。。自宅の机の脇にはそういえば「完璧」とか、もっと他の言葉も書いていたような。何より心の支えだと思いますので。〆の部分は、最近はやりの組織論。どの様な組織でこれからの人生を生き抜くのが重要か、イメージを持ってもらえたのでは。。。講義のあと、質問の時間。授業への取組、東北大学のstrong pointは何か、農学部と理学部生物の違いなど、しっかり物事を考えているのなだなと。また、今は物理・化学履修だけど、将来、生物系にすすめるのか、どの様な研究ができるのかと言うことも。これは渡辺と同じというか、渡辺も物理・化学で受験。そのベースで遺伝学をやっているというか、遺伝学がおもしろいと思える訳で。。。この中から、将来、渡辺と一緒に研究をできる方とまた、巡り会えるのを楽しみにしておりますので。なにより、しっかりとしたレポートがもどってくるのを楽しみにしております。そのあと、学年代表からのお礼の言葉はとてもしっかりしていました。感動でした。こちらの意をしっかりと汲み取ってくれたのだなと。最後の最後は、恒例の世界への情報発信。そのあと、別刷をgetした生徒さんたちにサイン会。何かの励みとか、きっかけになれば。。。

講義の最後は、アウトリーチ活動をしていて思うこと。座右の銘くらいは持ったらどうでしょうか。と言う渡辺が高校時代持っていたのか、。。自宅の机の脇にはそういえば「完璧」とか、もっと他の言葉も書いていたような。何より心の支えだと思いますので。〆の部分は、最近はやりの組織論。どの様な組織でこれからの人生を生き抜くのが重要か、イメージを持ってもらえたのでは。。。講義のあと、質問の時間。授業への取組、東北大学のstrong pointは何か、農学部と理学部生物の違いなど、しっかり物事を考えているのなだなと。また、今は物理・化学履修だけど、将来、生物系にすすめるのか、どの様な研究ができるのかと言うことも。これは渡辺と同じというか、渡辺も物理・化学で受験。そのベースで遺伝学をやっているというか、遺伝学がおもしろいと思える訳で。。。この中から、将来、渡辺と一緒に研究をできる方とまた、巡り会えるのを楽しみにしておりますので。なにより、しっかりとしたレポートがもどってくるのを楽しみにしております。そのあと、学年代表からのお礼の言葉はとてもしっかりしていました。感動でした。こちらの意をしっかりと汲み取ってくれたのだなと。最後の最後は、恒例の世界への情報発信。そのあと、別刷をgetした生徒さんたちにサイン会。何かの励みとか、きっかけになれば。。。 講義のあと、中井校長先生、鐵岡先生と講義の中に出てきた将来を見すえた食糧問題、教育とグローバリゼーション、日本の教育の課題と評価できる点など、30min以上にわたって、熱い議論ができました。ありがとうございました。大学人として、今なにをすべきなのか、人材育成の重要性などを再認識させて頂きました。これまで以上に、教育研究に邁進しなければいけないのだと。。。熱い言葉をたくさんありがとうございました。

講義のあと、中井校長先生、鐵岡先生と講義の中に出てきた将来を見すえた食糧問題、教育とグローバリゼーション、日本の教育の課題と評価できる点など、30min以上にわたって、熱い議論ができました。ありがとうございました。大学人として、今なにをすべきなのか、人材育成の重要性などを再認識させて頂きました。これまで以上に、教育研究に邁進しなければいけないのだと。。。熱い言葉をたくさんありがとうございました。最後になりましたが、中井校長先生、今堀教頭先生、SSH担当の鐵岡先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、秋に自家不和合性の講義でうかがえるのを楽しみにしております。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 駅で電車が発車するとき、最近は地方色のある曲が。福島駅で新幹線が発車するときは、古関裕而の「栄冠は君に輝く」だったような。大阪駅では、先日なくなられた大阪の著名な方の曲でした。そういえば、そんなことを何かの記事かテレビで見ていましたが、実際にその曲を聴くと。ローカル色の大事さを改めて考えさせられました。何事も工夫なのだと。。。

PS.のPS. 出張先のテレビで偶然「日本沈没」の2006年の映画を見る機会が。。。2011.03.11のことを思い出さない訳にはいかず、また、心の中には、あのときのことが残っているというか、未消化というか。。。。震災からの立ち直りの心の奥底は、まだまだなのかなと。。。そんな夏至の日でした。

PS.のPS. 出張先のテレビで偶然「日本沈没」の2006年の映画を見る機会が。。。2011.03.11のことを思い出さない訳にはいかず、また、心の中には、あのときのことが残っているというか、未消化というか。。。。震災からの立ち直りの心の奥底は、まだまだなのかなと。。。そんな夏至の日でした。