金曜日に東北大の後期入試の発表があった。

土曜日の新聞には各県別の去年と今年の比較なども。出身の愛媛県からの合格者が多くなったのは、何の影響かは分からないが、同県人が、仙台に増えるというのはうれしい限りである。実験をしていると、1回の実験と言うことはあり得ない。何度も繰り返して実験をすることで、その実験系が示す値に近くなると言うか。多くの場合、

正規分布をする。受験などの試験の成績も同様に正規分布をする。その正規分布することを使って、そのばらつき具合を計算して、よくいう「偏差値」というのを算出しているらしい。受験生の頃は、この偏差値に振り回されたような気がするが、実験、特に遺伝学の実験をしていると、平均値だけでなく、その実験がどの様に分布しているのか、散らばっているのか、それを「分散」というが。。。正規分布は、イメージ的には「やま」というか、「なみ」というか。そのような形である。左右に行くほど、その値を示す個体というか、そうしたものが少なくなる。。。もちろん、実験系によっては、「正規分布」ではなく、「ポアソン分布」とか、いろいろあったような気がするが、思い出せない。では、正規分布を超えるところに値はないのだろうか。数学が専門でないので、分からないが、常識の範囲内にいる限り、何かを超えて達成することは難しいのだろう。これまで誰しもがやってきたのは、誰も想像しない、常識破りなことを発想して、今までの進歩があったのであろう。

常識というのは、普遍かもしれないが、そうでないことも多いような気がする。もちろん、こんなことはしてはいけないというのは変わらない。ただ、昔なら、そんなことも許された時代ということも事実である。学校の帰り道に、花をとって、蜜を吸って帰っていた。花をとって、花びらを数えながら、「すき、きらい」といいながら、むしっていたような。もちろん、田舎でである。それをするにしても、花を全部とったりはしない。加減という常識は心得ていたような気がする。その花とか、植物をとって、いろいろな体験をしているので、今があるように感じる。植物の見方、などなど。。常識といえば、この前に、大学の学部生と話をしていて、「半ドン」という言葉を知らなかった。土曜日の午前中だけ、学校がある。自分の頃は、常識であったが、週休二日になって、そんなこともなくなった。。知らない方が、常識なのかもしれない。ただ、

昨今の「ゆとり教育」の揺り戻しか、土曜日の半ドンが復活しそうである。良い悪いというよりも、週5日制の方が、学校で指導される先生方には、ゆとりがなくなった。低学年から、6時間目とかいうのがあるらしい。高校になったら、8時間目とか。。。。土曜日のしわ寄せなのだろうか。あと、とある校長先生から聞いたことがある。土曜日の半ドンのあと、午後から、学年ごととか、教科ごとで、集まって、食事をしながら、話ができたと。また、ベテランが、若いのと一緒に食事をしながら、あれこれと指導もできたと。確かに、研究室でも、先輩と話をしたり、スポーツをしながらなど、半ドンがあった方が、ゆとりがあったように感じる。常識というのは、それまでに培われた様々ことを統合して、確立されたものであり、何かをまねするというのではなく、確固たる意味があったことを、その歴史的背景を踏まえて考え、行動しないといけないような気がする。

植物には細胞壁というのがある。これが動物とは異なる。中学校だったか、高校の生物で習った。細胞壁とはなんぞや。といわれた時、結構説明するのはむつかしい。単なる、glucoseが1-4で、ねじれた(beta)形で、くっついたものでなくて、もっと複雑な構造らしい。遺伝学に興味の中心があるので、どうも構造体は苦手である。また、糖というのが、かなりの複雑性を生み出しているとも聞いたことがある。では、動物の細胞で、内と外の境界はといわれば。。たぶん、細胞膜というようにこたえることができるだろうが、植物では。。。外の空気との境を考えれば、細胞壁だが。。。。物の本によると、動物と同じで、細胞膜のところが境らしい。。。。としたとき、細胞の中を理解するのは、もちろん単純ではないが、外となると、複雑な構造体の細胞壁があり、その外側の空間は、さらに複雑である。というか、内部の機能を理解するには、遺伝子を破壊したり、顕微鏡を使ったり、いろいろな方法が考えられるが、外界となると、植物がどこまでを外界と考えているのかというところから、始まるのかもしれない。めしべの先端に花粉を運ぶ虫を考えると、虫はどこから来るのだろう。。。そんなことを考えると、まずは、細胞の中で何が起きているのか、という閉じられた空間を理解しつつ、外界を理解するのが近道なのだろうか。。。何か、画期的なことで、外界を区別できれば、もう少し理解しやすくなるような気がする。そのためにも、これまでの常識を超えたところから、植物とその周りを見る必要があるような気がした。

わたなべしるす

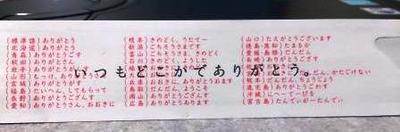

PS. この3月に小学校を卒業した方が、

卒業文集に「将来の夢は、渡辺教授のような科学者になることです。」とあったというのを、伺いました。出前講義をしていて、この様なことを書いていただけるとは。。。望外の喜びです。というか、うれしさで、おもわず。。。。でした。また、これからも、アウトリーチ活動をがんばろうという「元気」を頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS. 「

土曜日は平日」というようなところもあるらしい。。。自分としては、自然なような気がするが。。。ただ、やっぱり、土曜日は土曜日。平日ではないような。。。もちろん、日曜日でもない。。そんな気がする。