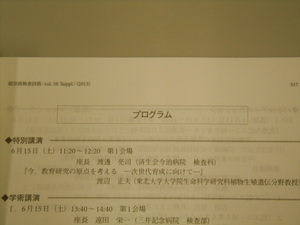

前日は、愛媛大学医学部でのセミナーとそのあと、招待頂いた教授と議論でした。今日、土曜日には、同じ医学系ですが、HPに予告掲載してあった、第38回日本超音波検査学会学術集会・特別講演。2日続けて、医学系で、招待セミナー、講演というのも、初めてです。

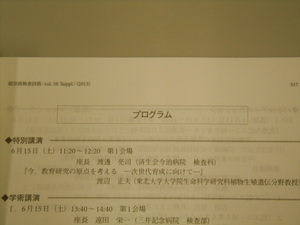

昨日までの猛暑はどこへやら。。朝から土砂降りで、。。1hrに10mmを超えるようなすごい雨の中での学会参加でした。受付後、講演の前に、座長の先生と講演の趣旨など、打合せ。今回、大会長の高須賀先生が渡辺に講演依頼となったことが、愛媛新聞に昨年掲載されていた日曜コラム「道標」の記事を見られてということ。多くのいろいろな方に読んで頂いていたんだなと。そんな不思議なご縁で、今回のこうした異分野の学会での特別講演。

昨日までの猛暑はどこへやら。。朝から土砂降りで、。。1hrに10mmを超えるようなすごい雨の中での学会参加でした。受付後、講演の前に、座長の先生と講演の趣旨など、打合せ。今回、大会長の高須賀先生が渡辺に講演依頼となったことが、愛媛新聞に昨年掲載されていた日曜コラム「道標」の記事を見られてということ。多くのいろいろな方に読んで頂いていたんだなと。そんな不思議なご縁で、今回のこうした異分野の学会での特別講演。

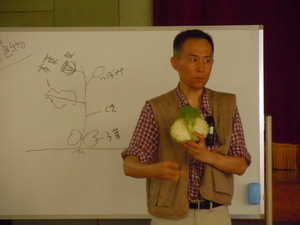

昨日の医学部でのセミナーは、いつものように小さなセミナー室。今日は、「ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)」の一番大きな会場。さすがに緊張しました。1hrという講演時間の中で、「次世代育成」ということは、どの分野、領域でも重要なポイント。つまり、教育研究ということを通じて、いかにそうしたことを実現するか。自分でもどうやって、これを実行するのかは、難しいこととわかっているだけに、。。講演では、東北大の例、自分の学生時代のことを例に、また、昨今いわれているような教育問題を例に出して、異分野でしたが、ある程度は、理解頂けたのではないかと思っております。緊張していたこともあり、時間配分が不十分で、最後にスライドをはっしょったのは、申し訳けなかったなと。。

昨日の医学部でのセミナーは、いつものように小さなセミナー室。今日は、「ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)」の一番大きな会場。さすがに緊張しました。1hrという講演時間の中で、「次世代育成」ということは、どの分野、領域でも重要なポイント。つまり、教育研究ということを通じて、いかにそうしたことを実現するか。自分でもどうやって、これを実行するのかは、難しいこととわかっているだけに、。。講演では、東北大の例、自分の学生時代のことを例に、また、昨今いわれているような教育問題を例に出して、異分野でしたが、ある程度は、理解頂けたのではないかと思っております。緊張していたこともあり、時間配分が不十分で、最後にスライドをはっしょったのは、申し訳けなかったなと。。

最後に、座長の先生から、質問を頂き、どの分野でも人材育成の難しさ、組織の運営の難しさを議論できました。また、ぜひ、異分野交流として、植物科学でもエコーなどの超音波を使った研究を共同でといって頂き、これがご縁で新しい研究ができればと思いました。ありがとうございました。最後になりますが、大会長の高須賀先生、座長の渡邊先生をはじめとする関係の方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後に、座長の先生から、質問を頂き、どの分野でも人材育成の難しさ、組織の運営の難しさを議論できました。また、ぜひ、異分野交流として、植物科学でもエコーなどの超音波を使った研究を共同でといって頂き、これがご縁で新しい研究ができればと思いました。ありがとうございました。最後になりますが、大会長の高須賀先生、座長の渡邊先生をはじめとする関係の方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講演後に、改めて、座長の先生と議論をしていた時、東北大学病院の方から声をかけて頂きました。異分野だけど、こちらの意図は通じていたようでした。ほっとした瞬間であり、松山という場所で、仙台の方にお会いできるのも、不思議でした。ありがとうございました。

昨日までの猛暑はどこへやら。。朝から土砂降りで、。。1hrに10mmを超えるようなすごい雨の中での学会参加でした。受付後、講演の前に、座長の先生と講演の趣旨など、打合せ。今回、大会長の高須賀先生が渡辺に講演依頼となったことが、愛媛新聞に昨年掲載されていた日曜コラム「道標」の記事を見られてということ。多くのいろいろな方に読んで頂いていたんだなと。そんな不思議なご縁で、今回のこうした異分野の学会での特別講演。

昨日までの猛暑はどこへやら。。朝から土砂降りで、。。1hrに10mmを超えるようなすごい雨の中での学会参加でした。受付後、講演の前に、座長の先生と講演の趣旨など、打合せ。今回、大会長の高須賀先生が渡辺に講演依頼となったことが、愛媛新聞に昨年掲載されていた日曜コラム「道標」の記事を見られてということ。多くのいろいろな方に読んで頂いていたんだなと。そんな不思議なご縁で、今回のこうした異分野の学会での特別講演。 昨日の医学部でのセミナーは、いつものように小さなセミナー室。今日は、「ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)」の一番大きな会場。さすがに緊張しました。1hrという講演時間の中で、「次世代育成」ということは、どの分野、領域でも重要なポイント。つまり、教育研究ということを通じて、いかにそうしたことを実現するか。自分でもどうやって、これを実行するのかは、難しいこととわかっているだけに、。。講演では、東北大の例、自分の学生時代のことを例に、また、昨今いわれているような教育問題を例に出して、異分野でしたが、ある程度は、理解頂けたのではないかと思っております。緊張していたこともあり、時間配分が不十分で、最後にスライドをはっしょったのは、申し訳けなかったなと。。

昨日の医学部でのセミナーは、いつものように小さなセミナー室。今日は、「ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)」の一番大きな会場。さすがに緊張しました。1hrという講演時間の中で、「次世代育成」ということは、どの分野、領域でも重要なポイント。つまり、教育研究ということを通じて、いかにそうしたことを実現するか。自分でもどうやって、これを実行するのかは、難しいこととわかっているだけに、。。講演では、東北大の例、自分の学生時代のことを例に、また、昨今いわれているような教育問題を例に出して、異分野でしたが、ある程度は、理解頂けたのではないかと思っております。緊張していたこともあり、時間配分が不十分で、最後にスライドをはっしょったのは、申し訳けなかったなと。。 最後に、座長の先生から、質問を頂き、どの分野でも人材育成の難しさ、組織の運営の難しさを議論できました。また、ぜひ、異分野交流として、植物科学でもエコーなどの超音波を使った研究を共同でといって頂き、これがご縁で新しい研究ができればと思いました。ありがとうございました。最後になりますが、大会長の高須賀先生、座長の渡邊先生をはじめとする関係の方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後に、座長の先生から、質問を頂き、どの分野でも人材育成の難しさ、組織の運営の難しさを議論できました。また、ぜひ、異分野交流として、植物科学でもエコーなどの超音波を使った研究を共同でといって頂き、これがご縁で新しい研究ができればと思いました。ありがとうございました。最後になりますが、大会長の高須賀先生、座長の渡邊先生をはじめとする関係の方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講演後に、改めて、座長の先生と議論をしていた時、東北大学病院の方から声をかけて頂きました。異分野だけど、こちらの意図は通じていたようでした。ほっとした瞬間であり、松山という場所で、仙台の方にお会いできるのも、不思議でした。ありがとうございました。