先日までは、低温でキュウリ、スイカ、オクラの成長に懸念が多かったように思います。

最近は気温が高くなってきて、ほっとする反面、水管理に注意しています。

大きくなってきた作物に関しては、1週間に一度ほど、液肥を施す場合も。

高さが出てきたので支柱を立て始めたものもいくつかあります。

ミニキュウリ(ベランダきゅうり)は、支柱を立て、円形に仕立てました。

現在、第11節まで伸びており、第6節までの花と脇芽をかきました。

実をつけるのは第7節から。その方が長く楽しめるとのことで、楽しみにしています。

茎割れが出ているので、今後を懸念していますが(まだヤニは出ず、草勢にも影響なし)。

カルシウムを施肥して様子を見るつもりです。

枯れたキュウリの後に植えた小玉スイカ(紅しずく 写真左)。

現在までは特に成長に影響なく、本葉が4枚展開しています。

ミズナ(京みぞれ・写真右)は、間引き菜が美味しそうな大きさまで育ちました。

いずれ、味噌汁にいれて食べる予定。

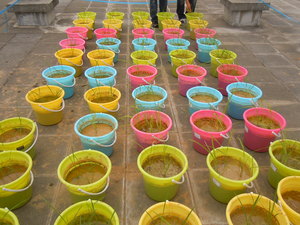

プランター(大)の様子。

ミニメロン(かわい~ナ・写真左)にリング支柱を仕立てました。

小玉スイカ(紅しずく・写真中央)が復活。

はつかダイコン(カラフルファイブ・写真右)が大きくなりました。

ミニメロン(写真左)は摘心し、小づる2本で仕立てる予定にしています。

小玉スイカ(写真右)はもうダメだと思っていましたが、少な目の水管理と気温で復活しました。

育ちは遅いようなので、今後に期待です。

はつかダイコン(写真左)が育ちすぎ、スイカにかぶりそうなほど。適宜、間引いています。

ミニにんじん(ピッコロ・写真右)は、やっと本葉が出て、時々間引いています。

プランター小1の様子。オクラ2種とトウガラシのプランターです。

オクラ2種、調子が良くありません。

トウガラシ(バナナクリーム・写真左)は相変わらず、非常に調子良いです。

オクラ(まるみちゃん・写真中央)は、本葉が一枚落ち、元気がありません

オクラ(レッドソード・写真左)も葉が一枚落ちてしまいました。心配です。

プランター小2の様子。トマト(ミニキャロル)のプランターです。

非常に背丈が高くなりました。脇芽をかき、一本で仕立てています。

花もついてきたので、今後が楽しみです。

前回心配していた、葉の黒点も新しい葉には見られません。

プランター小3の様子。オクラ3種のプランターです。全体像を撮り忘れました。

白ひすい(写真左)は相変わらず、概ね順調ですが、葉が落ちました。

赤まるみちゃん(写真中央)がどんどん葉を落としており、元気がありません。

アーリーファイブ(写真右)もだいぶ葉を落としました。新しい葉は出ていますが。。。

オクラに関しては、今後の気温に期待しつつ、葉を落とす原因を調べてみます。

水はけが大事なようなので、今後も気を付けたいところです。

反面、前回の懸念だったウリ科(キュウリ、スイカ)は持ち直してくれました。

今後はつるの仕立てなどが控えているので、手をかけていきたいです。

トマト、キュウリは、もうすぐ実がなりそうなので、楽しみです。

増子(鈴木)