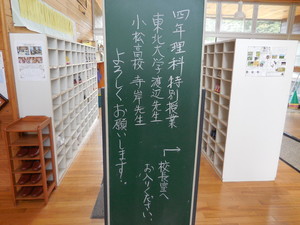

昨日は午前中に加賀市内の中心部の「加賀市立錦城東小学校」。この日は、同じ加賀市内でも、小松市との境。片山津温泉のすぐ近くの小学校。2年前にも出前講義に伺ったところ。学校の入り口のところに、グリーンカーテンができていて。。(伺ったときには、さすがに秋なので、)。自然豊かなところで毎日の生活ができるというのは、よいなというか、渡辺が桜井小学校に通っていたときには、こんな風景だったなと。さすがに温泉はなかったですが。。。また、玄関にはwelcome boardが出されてありました。ありがとうございました。

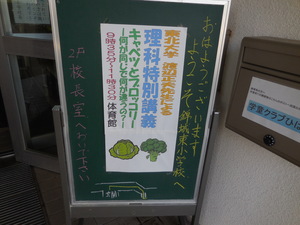

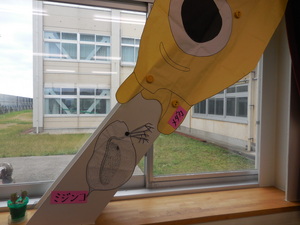

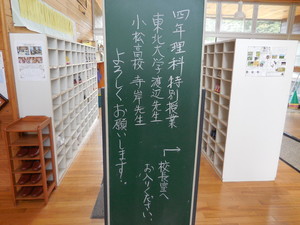

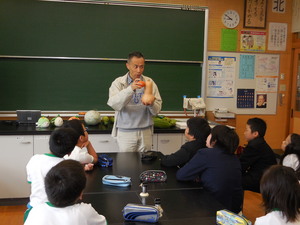

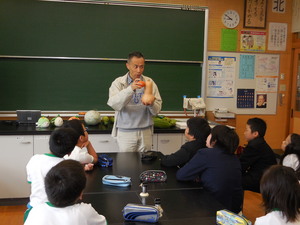

講義の最初には、理科を担当されている中村先生から渡辺のことを紹介頂き、こちらからも簡単に自己紹介。今治市のタオルと造船というのは、余り有名でないようですが、「バリィさん」は有名なようでした。恐るべし、ゆるキャラ。。。そのあと、4年生で栽培した「ヘチマ」の生長の様子の復習。ちゃんと観察できていました。そのあとは、ヘチマの仲間、つまり、ウリ科のいくつかの植物の生長ステージを見てもらい、植物種を考えてもらう。今回は、中村先生が、いろいろな成熟ステージの「ヘチマ」を用意頂き、それに加えて、ゴーヤ、ヒョウタン、カボチャ、また、同行頂いた小松高校・寺岸先生からは、違い種類のカボチャ、冬瓜(この地方では「かもり、かもうり」というようです。)を用意頂きました。こんなにウリ科がそろったのは、すごいことでした。

講義の最初には、理科を担当されている中村先生から渡辺のことを紹介頂き、こちらからも簡単に自己紹介。今治市のタオルと造船というのは、余り有名でないようですが、「バリィさん」は有名なようでした。恐るべし、ゆるキャラ。。。そのあと、4年生で栽培した「ヘチマ」の生長の様子の復習。ちゃんと観察できていました。そのあとは、ヘチマの仲間、つまり、ウリ科のいくつかの植物の生長ステージを見てもらい、植物種を考えてもらう。今回は、中村先生が、いろいろな成熟ステージの「ヘチマ」を用意頂き、それに加えて、ゴーヤ、ヒョウタン、カボチャ、また、同行頂いた小松高校・寺岸先生からは、違い種類のカボチャ、冬瓜(この地方では「かもり、かもうり」というようです。)を用意頂きました。こんなにウリ科がそろったのは、すごいことでした。

ないのは、キュウリ、メロン、スイカくらいでしょうか。季節を考えると、ほぼそろっている感じでした。メインのヘチマはいろいろな成熟ステージだったので、同じくらいの大きさで、種が熟して枯れそうなときと、もっと前の緑が濃い時期の重さの比較。想像以上に、重さが違うことにはびっくりのようでした。また、カボチャは、いろいろな種類があり、属名は同じでも種名が違うものも。。。なので、形態的にも多様で。それはびっくりのようでした。見かけはヒョウタンみたいだけど、カボチャというのには、驚きを隠せない感じでした。

ないのは、キュウリ、メロン、スイカくらいでしょうか。季節を考えると、ほぼそろっている感じでした。メインのヘチマはいろいろな成熟ステージだったので、同じくらいの大きさで、種が熟して枯れそうなときと、もっと前の緑が濃い時期の重さの比較。想像以上に、重さが違うことにはびっくりのようでした。また、カボチャは、いろいろな種類があり、属名は同じでも種名が違うものも。。。なので、形態的にも多様で。それはびっくりのようでした。見かけはヒョウタンみたいだけど、カボチャというのには、驚きを隠せない感じでした。

ゴーヤは食べることは知っていても、沖縄でヘチマを食べる(現地では、ナーベラといったはず。とろみがあって、おいしいのですが。。。)ことまでは知らず、渡辺がひとかけら食して、甘いというとびっくりでした。そんな風に、切って、実物を見てもらえるのは、人数が少ないのもありますが、大量のサンプルを用意して頂いたおかげ。ありがとうございました。

ゴーヤは食べることは知っていても、沖縄でヘチマを食べる(現地では、ナーベラといったはず。とろみがあって、おいしいのですが。。。)ことまでは知らず、渡辺がひとかけら食して、甘いというとびっくりでした。そんな風に、切って、実物を見てもらえるのは、人数が少ないのもありますが、大量のサンプルを用意して頂いたおかげ。ありがとうございました。

ヒョウタンは、一定の大きさになると、表面が堅くなり、包丁では。。。それでも切ってみたいというか、男の子が上下を持って引っ張りましたが。。。さすがに。。。無理がありました。こうしたウリ科は、果実はわかりやすいけど、種子、子葉となると、別はかなり難しいと言うことも理解してもらいました。1, 2時間目の休憩の時には、積極的にいろいろなウリ科の果実を切断。ゴーヤの熟した果実を切ってびっくり、黄色の果実から、真っ赤な種子が。。。種子と言うより種子の周りの細胞の塊がと思いますが。。。ちゃんと洗って、中から少し褐変化した種子が出てきたら、「来年植えて、ゴーヤを作ろう!!」と、かなりうれしそうだったのは、感動でした。是非、やってみて下さい。

ヒョウタンは、一定の大きさになると、表面が堅くなり、包丁では。。。それでも切ってみたいというか、男の子が上下を持って引っ張りましたが。。。さすがに。。。無理がありました。こうしたウリ科は、果実はわかりやすいけど、種子、子葉となると、別はかなり難しいと言うことも理解してもらいました。1, 2時間目の休憩の時には、積極的にいろいろなウリ科の果実を切断。ゴーヤの熟した果実を切ってびっくり、黄色の果実から、真っ赤な種子が。。。種子と言うより種子の周りの細胞の塊がと思いますが。。。ちゃんと洗って、中から少し褐変化した種子が出てきたら、「来年植えて、ゴーヤを作ろう!!」と、かなりうれしそうだったのは、感動でした。是非、やってみて下さい。

子葉の形態での区別の難しさは、先のゴーヤの種子が少しいびつなので、それを見て、他とは違うことを理解してもらえたのでは。。。また、スイカ、メロンなどを横でなくて、縦に切る理由、メロンとキュウリは同属別種と言うことをラテン名で。。メロンの果実にTの字の茎が残っている理由も。こんなことは農学部の農学科でないと習わないようなことですが、少し大学のようなこともわかって、楽しそうだったのが、印象的でした。最後に、メロンの表面にできる網目模様の理由。中からの生長と表面の生長のずれと言うことをしっかり理解して、発表してくれた4年生、すばらしかったです。いつものように、最後は、世界に向けて情報発信。いろいろな果実を持ってのアピール。学校の周りの豊かな自然をさらに理解するきっかけになればと。。。

子葉の形態での区別の難しさは、先のゴーヤの種子が少しいびつなので、それを見て、他とは違うことを理解してもらえたのでは。。。また、スイカ、メロンなどを横でなくて、縦に切る理由、メロンとキュウリは同属別種と言うことをラテン名で。。メロンの果実にTの字の茎が残っている理由も。こんなことは農学部の農学科でないと習わないようなことですが、少し大学のようなこともわかって、楽しそうだったのが、印象的でした。最後に、メロンの表面にできる網目模様の理由。中からの生長と表面の生長のずれと言うことをしっかり理解して、発表してくれた4年生、すばらしかったです。いつものように、最後は、世界に向けて情報発信。いろいろな果実を持ってのアピール。学校の周りの豊かな自然をさらに理解するきっかけになればと。。。

講義が終わったあと、校長室で、昨今の教育事情などについて、竹中校長先生を交えて、議論できました。これだけ自然豊かな立地条件を活かして、さらに理科について、深めたいと。また、小学校に理科専科の先生がいることの大切さを一昨日の七塚小学校の例、渡辺が学んだ今治市の例を出して。。。さらに話は進み、小学校の1, 2年生でも生活科を発展させ、理科と社会に戻す時期ではないかと。。。それは、いつも小学校に伺って、思っていました。渡辺の頃にはなかった「総合の時間」があるので、それを活用すればよいのではと。。。とても貴重な意見を頂きました。ありがとうございました。

講義が終わったあと、校長室で、昨今の教育事情などについて、竹中校長先生を交えて、議論できました。これだけ自然豊かな立地条件を活かして、さらに理科について、深めたいと。また、小学校に理科専科の先生がいることの大切さを一昨日の七塚小学校の例、渡辺が学んだ今治市の例を出して。。。さらに話は進み、小学校の1, 2年生でも生活科を発展させ、理科と社会に戻す時期ではないかと。。。それは、いつも小学校に伺って、思っていました。渡辺の頃にはなかった「総合の時間」があるので、それを活用すればよいのではと。。。とても貴重な意見を頂きました。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の講義でお世話になった加賀市立湖北小学校・竹中校長先生、中村先生、4年生の先生にはお世話になりました。ありがとうございました。また、次年度以降も交流ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、今回の講義でお世話になった加賀市立湖北小学校・竹中校長先生、中村先生、4年生の先生にはお世話になりました。ありがとうございました。また、次年度以降も交流ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

講義の最初には、理科を担当されている中村先生から渡辺のことを紹介頂き、こちらからも簡単に自己紹介。今治市のタオルと造船というのは、余り有名でないようですが、「バリィさん」は有名なようでした。恐るべし、ゆるキャラ。。。そのあと、4年生で栽培した「ヘチマ」の生長の様子の復習。ちゃんと観察できていました。そのあとは、ヘチマの仲間、つまり、ウリ科のいくつかの植物の生長ステージを見てもらい、植物種を考えてもらう。今回は、中村先生が、いろいろな成熟ステージの「ヘチマ」を用意頂き、それに加えて、ゴーヤ、ヒョウタン、カボチャ、また、同行頂いた小松高校・寺岸先生からは、違い種類のカボチャ、冬瓜(この地方では「かもり、かもうり」というようです。)を用意頂きました。こんなにウリ科がそろったのは、すごいことでした。

講義の最初には、理科を担当されている中村先生から渡辺のことを紹介頂き、こちらからも簡単に自己紹介。今治市のタオルと造船というのは、余り有名でないようですが、「バリィさん」は有名なようでした。恐るべし、ゆるキャラ。。。そのあと、4年生で栽培した「ヘチマ」の生長の様子の復習。ちゃんと観察できていました。そのあとは、ヘチマの仲間、つまり、ウリ科のいくつかの植物の生長ステージを見てもらい、植物種を考えてもらう。今回は、中村先生が、いろいろな成熟ステージの「ヘチマ」を用意頂き、それに加えて、ゴーヤ、ヒョウタン、カボチャ、また、同行頂いた小松高校・寺岸先生からは、違い種類のカボチャ、冬瓜(この地方では「かもり、かもうり」というようです。)を用意頂きました。こんなにウリ科がそろったのは、すごいことでした。

ないのは、キュウリ、メロン、スイカくらいでしょうか。季節を考えると、ほぼそろっている感じでした。メインのヘチマはいろいろな成熟ステージだったので、同じくらいの大きさで、種が熟して枯れそうなときと、もっと前の緑が濃い時期の重さの比較。想像以上に、重さが違うことにはびっくりのようでした。また、カボチャは、いろいろな種類があり、属名は同じでも種名が違うものも。。。なので、形態的にも多様で。それはびっくりのようでした。見かけはヒョウタンみたいだけど、カボチャというのには、驚きを隠せない感じでした。

ないのは、キュウリ、メロン、スイカくらいでしょうか。季節を考えると、ほぼそろっている感じでした。メインのヘチマはいろいろな成熟ステージだったので、同じくらいの大きさで、種が熟して枯れそうなときと、もっと前の緑が濃い時期の重さの比較。想像以上に、重さが違うことにはびっくりのようでした。また、カボチャは、いろいろな種類があり、属名は同じでも種名が違うものも。。。なので、形態的にも多様で。それはびっくりのようでした。見かけはヒョウタンみたいだけど、カボチャというのには、驚きを隠せない感じでした。

ゴーヤは食べることは知っていても、沖縄でヘチマを食べる(現地では、ナーベラといったはず。とろみがあって、おいしいのですが。。。)ことまでは知らず、渡辺がひとかけら食して、甘いというとびっくりでした。そんな風に、切って、実物を見てもらえるのは、人数が少ないのもありますが、大量のサンプルを用意して頂いたおかげ。ありがとうございました。

ゴーヤは食べることは知っていても、沖縄でヘチマを食べる(現地では、ナーベラといったはず。とろみがあって、おいしいのですが。。。)ことまでは知らず、渡辺がひとかけら食して、甘いというとびっくりでした。そんな風に、切って、実物を見てもらえるのは、人数が少ないのもありますが、大量のサンプルを用意して頂いたおかげ。ありがとうございました。

ヒョウタンは、一定の大きさになると、表面が堅くなり、包丁では。。。それでも切ってみたいというか、男の子が上下を持って引っ張りましたが。。。さすがに。。。無理がありました。こうしたウリ科は、果実はわかりやすいけど、種子、子葉となると、別はかなり難しいと言うことも理解してもらいました。1, 2時間目の休憩の時には、積極的にいろいろなウリ科の果実を切断。ゴーヤの熟した果実を切ってびっくり、黄色の果実から、真っ赤な種子が。。。種子と言うより種子の周りの細胞の塊がと思いますが。。。ちゃんと洗って、中から少し褐変化した種子が出てきたら、「来年植えて、ゴーヤを作ろう!!」と、かなりうれしそうだったのは、感動でした。是非、やってみて下さい。

ヒョウタンは、一定の大きさになると、表面が堅くなり、包丁では。。。それでも切ってみたいというか、男の子が上下を持って引っ張りましたが。。。さすがに。。。無理がありました。こうしたウリ科は、果実はわかりやすいけど、種子、子葉となると、別はかなり難しいと言うことも理解してもらいました。1, 2時間目の休憩の時には、積極的にいろいろなウリ科の果実を切断。ゴーヤの熟した果実を切ってびっくり、黄色の果実から、真っ赤な種子が。。。種子と言うより種子の周りの細胞の塊がと思いますが。。。ちゃんと洗って、中から少し褐変化した種子が出てきたら、「来年植えて、ゴーヤを作ろう!!」と、かなりうれしそうだったのは、感動でした。是非、やってみて下さい。

子葉の形態での区別の難しさは、先のゴーヤの種子が少しいびつなので、それを見て、他とは違うことを理解してもらえたのでは。。。また、スイカ、メロンなどを横でなくて、縦に切る理由、メロンとキュウリは同属別種と言うことをラテン名で。。メロンの果実にTの字の茎が残っている理由も。こんなことは農学部の農学科でないと習わないようなことですが、少し大学のようなこともわかって、楽しそうだったのが、印象的でした。最後に、メロンの表面にできる網目模様の理由。中からの生長と表面の生長のずれと言うことをしっかり理解して、発表してくれた4年生、すばらしかったです。いつものように、最後は、世界に向けて情報発信。いろいろな果実を持ってのアピール。学校の周りの豊かな自然をさらに理解するきっかけになればと。。。

子葉の形態での区別の難しさは、先のゴーヤの種子が少しいびつなので、それを見て、他とは違うことを理解してもらえたのでは。。。また、スイカ、メロンなどを横でなくて、縦に切る理由、メロンとキュウリは同属別種と言うことをラテン名で。。メロンの果実にTの字の茎が残っている理由も。こんなことは農学部の農学科でないと習わないようなことですが、少し大学のようなこともわかって、楽しそうだったのが、印象的でした。最後に、メロンの表面にできる網目模様の理由。中からの生長と表面の生長のずれと言うことをしっかり理解して、発表してくれた4年生、すばらしかったです。いつものように、最後は、世界に向けて情報発信。いろいろな果実を持ってのアピール。学校の周りの豊かな自然をさらに理解するきっかけになればと。。。

講義が終わったあと、校長室で、昨今の教育事情などについて、竹中校長先生を交えて、議論できました。これだけ自然豊かな立地条件を活かして、さらに理科について、深めたいと。また、小学校に理科専科の先生がいることの大切さを一昨日の七塚小学校の例、渡辺が学んだ今治市の例を出して。。。さらに話は進み、小学校の1, 2年生でも生活科を発展させ、理科と社会に戻す時期ではないかと。。。それは、いつも小学校に伺って、思っていました。渡辺の頃にはなかった「総合の時間」があるので、それを活用すればよいのではと。。。とても貴重な意見を頂きました。ありがとうございました。

講義が終わったあと、校長室で、昨今の教育事情などについて、竹中校長先生を交えて、議論できました。これだけ自然豊かな立地条件を活かして、さらに理科について、深めたいと。また、小学校に理科専科の先生がいることの大切さを一昨日の七塚小学校の例、渡辺が学んだ今治市の例を出して。。。さらに話は進み、小学校の1, 2年生でも生活科を発展させ、理科と社会に戻す時期ではないかと。。。それは、いつも小学校に伺って、思っていました。渡辺の頃にはなかった「総合の時間」があるので、それを活用すればよいのではと。。。とても貴重な意見を頂きました。ありがとうございました。 最後になりましたが、今回の講義でお世話になった加賀市立湖北小学校・竹中校長先生、中村先生、4年生の先生にはお世話になりました。ありがとうございました。また、次年度以降も交流ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、今回の講義でお世話になった加賀市立湖北小学校・竹中校長先生、中村先生、4年生の先生にはお世話になりました。ありがとうございました。また、次年度以降も交流ができればと思います。よろしくお願いいたします。わたなべしるす