8/2-3に、岩手大に場所を借り、今年に入ってから、JST・SSHの高校で出前授業などを行ってきました。

8/2-3に、岩手大に場所を借り、今年に入ってから、JST・SSHの高校で出前授業などを行ってきました。

その一環として、東北地区をモデルケースとして、ミニコンソーシアムを形成して、「アブラナプロジェクト」を推進してはということになり、その立ち上げなどを行いました。

アブラナ科植物は、モデル植物のシロイヌナズナから、キャベツ、ハクサイ、カブ、ダイコンなど身の回りの野菜がたくさんあります。それらを様々な角度から、研究しようというものです。遺伝子、色素、形態等々たくさんあります。年度内は、東北地区での研究推進ですが、できれば、全国に広げることができればと思っています。月末には、四国、10月には九州地区の高校で講義を行います。

こうしたプロジェクトを通して、植物に興味を持ち、環境、食糧などを解決できる人材育成ができればと思っています。

全国に広がることを楽しみにしつつ。

わたなべ

JST・SSH東北地区ミニコンソーシアム「アブラナプロジェクト」

2008年8月 7日 (木)

SSH指定校・相馬高校での特別講義と出前授業(6/27)

2008年6月28日 (土)

6/27にJSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である福島県立相馬高校で、アブラナ科植物多様性特別講義、出前授業を行ってきました。

6/27にJSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である福島県立相馬高校で、アブラナ科植物多様性特別講義、出前授業を行ってきました。

アブラナ科植物の多様な形、自家不和合性等を講義し、SSHでの東北地区アブラナ合同プロジェクトの基盤構築を行いました。高校生も、アブラナの多様な形には興味を持ち、遺伝学の実験を楽しみにしているようでした。気の長い話ですが、これからが楽しみです。

また、出前講義では、大学での生物、物理、数学などの重要性などを問われ、将来のことをよく考えていると感心しました。博士になりたいという学生もいました。また、農学部で生物的な実験をするのと、理学部の生物で生物的実験をやることの違いなど、ぜひ、将来、一緒に研究をしたいメンバーでした。

8月には、東北地区SSHでの実習、実験、発表会です。どのような研究を提案してくれるのか、楽しみです。

仙台市立七北田小学校・教科担任(理科)特別講義

2008年6月26日 (木)

今から、30年ほど前、小生も小学校高学年でした。そのときに、理科は理科の先生が教えてくれていました。でも、周りに話を聞いたら、そんな県もあれば、そうでもない県もあるそうです。その意味で、恵まれていたのかもしれません。

今から、30年ほど前、小生も小学校高学年でした。そのときに、理科は理科の先生が教えてくれていました。でも、周りに話を聞いたら、そんな県もあれば、そうでもない県もあるそうです。その意味で、恵まれていたのかもしれません。

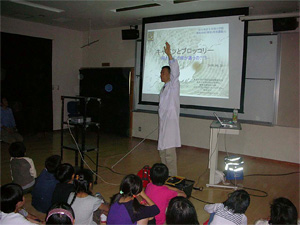

さて、本題です。今年1年間、仙台市七北田小学校で、「理科」教科担任制度についてのサポーターとして、アブラナにまつわる講義を行うことになりました。きょうは、「キャベツとブロッコリー --何が同じで何が違うの???--」というのをしました。キャベツもブロッコリーも種名は、Brassica oleraceaで、雑種は作れます。品種改良では、耐病性の導入の時に、こうした交配を行うことがあります。

では、こんな交配をしたら、どんな植物ができるのでしょうか。さすが、小学生の柔軟な頭脳です。とても、おもしろい絵を描いてくれて、こちらも楽しめる授業でした。

秋には、自家不和合性、受粉についての講義を行う予定です。

何より、2校時の連続で、時間を延長しての講義だったのに、講義を最後までがんばってくれた生徒さん、それをサポートしてくれた先生方に感謝です。

わたなべ

SSH指定校・水沢高校での遺伝子解析授業

2008年6月24日 (火)

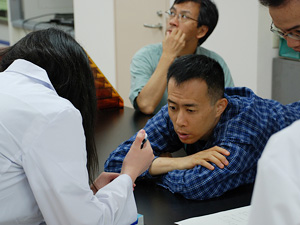

JSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である岩手県立水沢高校の生徒に、岩手大・農学部に場所を借りて、日本各地にあるザゼンソウから、遺伝子単離、PCR多型解析実験を行いました。

JSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である岩手県立水沢高校の生徒に、岩手大・農学部に場所を借りて、日本各地にあるザゼンソウから、遺伝子単離、PCR多型解析実験を行いました。

驚いたのは、今の高校生は結構ピペットマンを使えると言うこと。小生なんぞ、大学生か、大学院生で使いこなしていたのに。。

この週末では、七北田小学校、福島県立相馬高校で、アブラナの不思議の講義です。さらに、植物科学を広めたいと思います。

そういえば、先週末に、東松山市立新明小学校の生徒さんから手紙をいただき、博士になりたい、植物を研究してみたいというのがたくさんあり、うれしい限りでした。10年もしないうちに彼らと研究ができるのかもしれません。楽しみです。

わたなべ

東松山市新明小学校で出前授業(6/6)

2008年6月 6日 (金)

6/6の午前中は、埼玉県東松山市立新明小学校の5年生に出前授業でした。埼玉県の北部にあり、田植えしたばかりの水田、麦刈り前の麦畑もあるとても良い環境でした。

6/6の午前中は、埼玉県東松山市立新明小学校の5年生に出前授業でした。埼玉県の北部にあり、田植えしたばかりの水田、麦刈り前の麦畑もあるとても良い環境でした。

とても元気な5年生、120名と父兄の方々が20名程度、先生方まで入れると、総勢150名で、どこで講義をしたよりも多い人数でした。リンゴとアブラナをモデルにして、「花の不思議」について講義をしましたが、最後にたくさんの質問をもらいました。何でも疑問に持つことはよいことだと常々思っているので、多少は、子供たちの疑問に答えられたのではと思っています。もっと質問があったのかもしれないくらいの勢いでしたので、ぜひ、また、質問のシートが来るのを楽しみにしています。

昨今、食糧不足、減反の縮小などが言われ、植物、作物にまた、日が当たりそうです。そのためにも、次世代の科学を背負う子供たちに「科学の楽しみ」を分かってもらうのは大切だと思いますので。

最後になりましたが、この企画について後方支援いただきました、長井さんにはこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。