明日、明後日にかけて、関東、東北は爆弾低気圧というか、本州の南岸を通る低気圧が発達して、10年ぶりくらいの雪になるとか。。。仙台の日曜の予報は「吹雪」になっていました。初めて見たかもしれないです。その日曜日の翌日の月曜日は、うちの研究室の学生さんの修士論文の審査会。日曜日の雪が解けて、月曜日はパニックにならないことを祈りつつ。そんな中で、うちの研究室でもプレゼンの練習。その練習方法を聞いてびっくり。共同研究をしているとある先生から聞いたことがあるのですが、自分のプレゼンをビデオに撮って、それを再生して、どこがおかしいかを自分で判断するとか。それをうちの学生さんの1人がやっていたとか。感動しました。自分のプレゼンを見るのは、なれるまで見るのははずかしいもの。それを今やっているというのは、さすがです。月曜日のプレゼンを楽しみにしています。

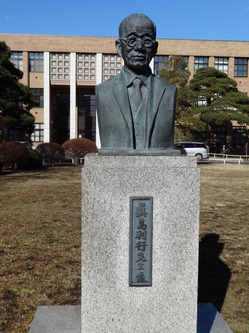

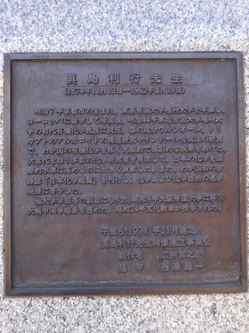

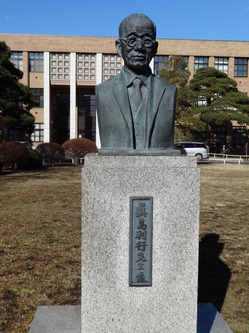

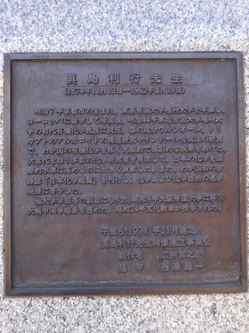

ということは、月曜日は片平キャンパスは雪景色でしょうか。。。その片平の遺構、その3回目は「真島利行先生」。ウルシは、漆器を作るためには欠かせないもの。そのウルシの成分である「ウルシオール」の成分の化学構造を決定されたのが、この真島先生。片平キャンパスの本部の正面の芝生の上に、胸像があります。裏側を見ると、東北帝国大学理科大学の初代有機化学教授と。有機化学は、教養部時代に電子密度か何かの偏りで、反応が起きるというようなことを習ったような。。。ハプニングがあって、有機化学の試験が2回あったのも覚えています。そのハプニングがなければ、さんざんな点数だったような。ハプニングのおかげで、少し勉強したような。学部でも有機化学はありますが、アミノ酸、核酸などの構造を覚えるというのが主で、どうも苦手でした。覚えるというのが。。。今でこそ、アミノ酸の英文字1字表記を覚えていますが、その当時は、3文字表記すら。。。でしたので。。

そんな有機化学の基礎を作られたというのであれば、うちの研究室とはと思っていたら、今は、立命館大の生命科学部で准教授をされている石水先生は、前任地が大阪大学理学部。大阪帝国大学としてできた当時、理学部関係の先生方だけか、それ以外もかはよく存じ上げないのですが、多くの東北帝国大学の先生たちが、大阪帝国大学に行かれたとか。その中の1人が、真島先生(直接でなくて、他の大学に異動されてのようですが。。。)。その石水先生がいらした研究室の初代の教授がこの真島先生。世の中のつながりは、何とも不思議にできているというか、その不思議さでつながって、餅は餅屋的な共同研究ができるのだと、この胸像の前を通る時、思うのでした。

そんな有機化学の基礎を作られたというのであれば、うちの研究室とはと思っていたら、今は、立命館大の生命科学部で准教授をされている石水先生は、前任地が大阪大学理学部。大阪帝国大学としてできた当時、理学部関係の先生方だけか、それ以外もかはよく存じ上げないのですが、多くの東北帝国大学の先生たちが、大阪帝国大学に行かれたとか。その中の1人が、真島先生(直接でなくて、他の大学に異動されてのようですが。。。)。その石水先生がいらした研究室の初代の教授がこの真島先生。世の中のつながりは、何とも不思議にできているというか、その不思議さでつながって、餅は餅屋的な共同研究ができるのだと、この胸像の前を通る時、思うのでした。

さて、月曜日の審査会。どんな質問が出るのか。異分野交流のような鋭い質問か、守備範囲内のイージーバウンドか。。。いずれにしてもゆだんなく。。。というところでしょうか。明日は、科学者の卵の基礎コース。地震、津波の話と電気の話。それはそれで楽しみです。久しぶりの片平開催ですし。。。。

わたなべしるす

ということは、月曜日は片平キャンパスは雪景色でしょうか。。。その片平の遺構、その3回目は「真島利行先生」。ウルシは、漆器を作るためには欠かせないもの。そのウルシの成分である「ウルシオール」の成分の化学構造を決定されたのが、この真島先生。片平キャンパスの本部の正面の芝生の上に、胸像があります。裏側を見ると、東北帝国大学理科大学の初代有機化学教授と。有機化学は、教養部時代に電子密度か何かの偏りで、反応が起きるというようなことを習ったような。。。ハプニングがあって、有機化学の試験が2回あったのも覚えています。そのハプニングがなければ、さんざんな点数だったような。ハプニングのおかげで、少し勉強したような。学部でも有機化学はありますが、アミノ酸、核酸などの構造を覚えるというのが主で、どうも苦手でした。覚えるというのが。。。今でこそ、アミノ酸の英文字1字表記を覚えていますが、その当時は、3文字表記すら。。。でしたので。。

そんな有機化学の基礎を作られたというのであれば、うちの研究室とはと思っていたら、今は、立命館大の生命科学部で准教授をされている石水先生は、前任地が大阪大学理学部。大阪帝国大学としてできた当時、理学部関係の先生方だけか、それ以外もかはよく存じ上げないのですが、多くの東北帝国大学の先生たちが、大阪帝国大学に行かれたとか。その中の1人が、真島先生(直接でなくて、他の大学に異動されてのようですが。。。)。その石水先生がいらした研究室の初代の教授がこの真島先生。世の中のつながりは、何とも不思議にできているというか、その不思議さでつながって、餅は餅屋的な共同研究ができるのだと、この胸像の前を通る時、思うのでした。

そんな有機化学の基礎を作られたというのであれば、うちの研究室とはと思っていたら、今は、立命館大の生命科学部で准教授をされている石水先生は、前任地が大阪大学理学部。大阪帝国大学としてできた当時、理学部関係の先生方だけか、それ以外もかはよく存じ上げないのですが、多くの東北帝国大学の先生たちが、大阪帝国大学に行かれたとか。その中の1人が、真島先生(直接でなくて、他の大学に異動されてのようですが。。。)。その石水先生がいらした研究室の初代の教授がこの真島先生。世の中のつながりは、何とも不思議にできているというか、その不思議さでつながって、餅は餅屋的な共同研究ができるのだと、この胸像の前を通る時、思うのでした。さて、月曜日の審査会。どんな質問が出るのか。異分野交流のような鋭い質問か、守備範囲内のイージーバウンドか。。。いずれにしてもゆだんなく。。。というところでしょうか。明日は、科学者の卵の基礎コース。地震、津波の話と電気の話。それはそれで楽しみです。久しぶりの片平開催ですし。。。。

わたなべしるす