雪と紅ほっぺ

2014年1月31日 (金)

こんにちは。

M1の田口です。午前中、ふと窓から外を見ると雪がすごい勢いで降ってました。

仙台の雪は細かい粒がチラチラと舞って、すぐ風に吹き飛ばされて

積もらない雪質だと思います。

しかし、今日の雪は粒が大きく、水分を含んで重いものだったようで

中庭の木の枝などに積もっていました。

どちらかといえば日本海側の雪質に近く、

出身地である秋田の景色みたいだとしみじみ思っていました。

こんなに寒い日でもラボにやってきてくれるバイトさん達。

寒さで頬を赤くしてました。お疲れ様です。

そして今日は木幡君が地元の「紅ほっぺ」を持ってきてくれました!

毎日続ける、縦横、おれい(1/31, 2/1追記)

2014年1月31日 (金)

先週も小学校へ出前講義であった。出前講義の最後には、サイエンスと直接関係ない「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という、戦国武将の言葉を入れていた。よくわからないけどうまくいくことはある。でも、失敗には必ず、要因というか、理由があると。。。ただ、これでは難しいと思えるような小学校3年生などにも教えることがあって、それ以降、この言葉と両方使うこともあるが、最近は主に、「毎日、がんばること、続けること、努力すること」という言葉を伝えている。最初は、この言葉を入れる講義と入れない講義があったが、どこかの小学校の校長先生にお願いされて、最近は高校生のプレゼンにも入れることがある。普段、自分がlabであったり、出張先であったり、いろいろなところで、自分が普段子どもたちに言っていること、「毎日、がんばること、続けること、努力すること」を実行できているだろうかと。。。もちろん、どのレベルまでがんばるのか、毎日となると、120%の力は継続できないと思うが、それに近いことをしないといけないとは思っている。歴史上の「天才」と呼ばれた人から見たら、全然なのだろうから。。。それを「続ける」というのが、それ以上に難しい。きのうはたくさんやったけど、今日は、だらだらというのでは。。。スポーツ選手が1日休むと10日の継続だったか、それくらいを失うと。。。こうしてみると、継続は力と言うことは明白である。そんな続けることの大切さを改めて教えてくれたのが、昨日あたりから、テレビなどの報道、netでも話題になっている理研の研究者。何度も同じシーンが出てくるニュースを見たからだろうか、いくつか、なるほどと思うことがあった。植物には分化全能性があるのに、なぜ、動物、ほ乳類にはないとなっているのかということを疑っている点。渡辺自身は、生物Iだけの履修で、受験に使わなかったが、核置換の実験、確か、カエルだったと思うが、。。それだけは覚えていたが、植物との比較をするようになったのは、大学のたぶん、研究室に入ってからだろうか。当時、培養がバイオテクノロジーとして、隆盛を極めていたので。。。なので、動物でできない理由がなぜなのか、不思議でならなかったが、今回理解できた。なるほどと。。また、「今日はがんばろう、明日までやってみよう」という言葉も感動であった。続けると言うことは、こういうことを言うのだと。。。また、NatureのOfficeから「これまで歴史を愚弄するのか。。」というような言葉であったような気がするが、すごい発見というか、実験というのは、これまでの歴史がひっくり返るというか、コロンブスの卵というか、そんなことが多くあるのだろう。とおもう。そんなmailをもらっても、めげずに続けて、Natureに掲載されたというのが、感動であった。めげないで、がんばって、努力を続けることが、最高峰への道なのかもしれない。で、その実験のことを様々な新聞が取り上げていたが、その一部を以下に記しておく。いずれも感動であった。

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921150000-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921150000-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921250003-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140130/scn14013013280002-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140130/scn14013008430000-n1.htm

http://www.asahi.com/articles/ASG1Y41F4G1YPLBJ004.html?iref=com_rnavi_arank

http://mainichi.jp/select/news/20140131k0000m040105000c.html

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3000P_Q4A130C1CR0000/

その女性研究者(最近は、リケジョというのかもしれないが。。)、小保方晴子博士が言っていた言葉に、色々な人が場面場面で助けてくれたと。もちろんそうしたことがあるのも、真摯に研究を続けていたからであろう。そんな研究室とは、。。高校生が昨年末にも「科学者の卵養成講座の発展コース」で訪問してくれ、実験をしていったが、研究室がどんなところかというのは、なかなか想像しがたいものだと思う。そうしたことを、これはという形でまとめてくれていたのを、宮城県の地方紙・河北新報の「プリズム」という書き物。現在は、金属材料研究所の佐々木教授が書かれている。その中に、大学の研究室はヒトのつながりを学ぶ場であると。。様々な年齢層という縦のつながり、学生のところは同期がいれば横のつながりということになる。それは社会に出た時の小さな職場と同じ。そこに適応することは、社会に適応すること。そう考えれば、研究室でどんなことを学び、どんなことに気づいて、社会に出るかと言うことは重要なポイントとなる。もちろん、教授である自分の普段の行いというか、行動というか、そうしたことが学生さんたちに影響しているのだろう。もちろん、今の自分も指導教官であった日向先生をはじめとするlab memberからの様々な影響、教え、また、外部の共同研究先の先生方からいろいろなものをもらったように思う。そんなことを大切にすることが、今回のような大きな発見につながるのだろう。あらためて、研究室運営というか、研究室で日々のあり方の大切さを考えないといけないと。。。

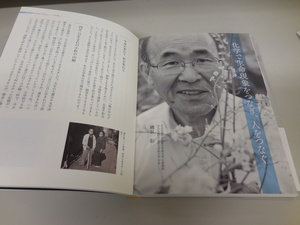

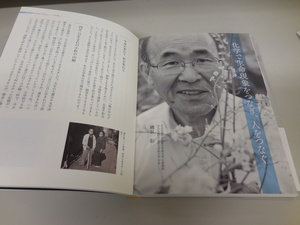

そうした日々の指導をしてくれたり、逆に指導をしていた学生さんから刺激を受けたりして、今の自分がある。そうした方々にお礼をというか、感謝というか、そんなことも今回の報道の内容では考えさせられた。ちょうど、そんなことと同時期に「変わる」と題した生命誌年刊号 vol. 73-76, 中村桂子編集という本を頂いた。その中に、「化学で生命現象をつなぎ、人をつなぐ」と題して、渡辺自身、学部4年生の6月か、7月からお世話になっている奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授の磯貝先生の小さい頃からの話がつづれたものがあった。渡辺が磯貝先生の研究室に伺ったのは、まだ、東京大学農学部にいらしたころ。とても重たい鐵の扉を開けて、「東北大の渡辺と言います。日向先生の研究室から来ました。」というようなことを言ったような。その時、研究室の奥から、「はい、どうぞ。」というようなことを今も変わらない声で。。。雌しべの先端の柱頭を凍結したものを持ち込み、あらかじめ、精製されていたSLG糖タンパク質を頂き、その濃度がこうなっているとか、どの様なbufferに解けているとかなど、色々なことを教えて頂いた。それ以来、こちらも少しずつであったが、「化学」の言葉などを覚えて、会話の中には入れるようになった気がする。もちろん、気がしているだけで、「化学」の本質などまだまだである。テレビなどの報道と共に、この本が届いたのも、「何かの縁」だろうと思った。昔のことをしっかり振り返って、あのとき、こうしておけばよかったと言うことのないように、これからも毎日続けて、よりよい研究成果を生み出し、教育した人材を社会に出すことができればと。。。。そんなことを考えさせられた今回のニュースというのだろうか、そんなことであった。。。ありがとうございました。

そうした日々の指導をしてくれたり、逆に指導をしていた学生さんから刺激を受けたりして、今の自分がある。そうした方々にお礼をというか、感謝というか、そんなことも今回の報道の内容では考えさせられた。ちょうど、そんなことと同時期に「変わる」と題した生命誌年刊号 vol. 73-76, 中村桂子編集という本を頂いた。その中に、「化学で生命現象をつなぎ、人をつなぐ」と題して、渡辺自身、学部4年生の6月か、7月からお世話になっている奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授の磯貝先生の小さい頃からの話がつづれたものがあった。渡辺が磯貝先生の研究室に伺ったのは、まだ、東京大学農学部にいらしたころ。とても重たい鐵の扉を開けて、「東北大の渡辺と言います。日向先生の研究室から来ました。」というようなことを言ったような。その時、研究室の奥から、「はい、どうぞ。」というようなことを今も変わらない声で。。。雌しべの先端の柱頭を凍結したものを持ち込み、あらかじめ、精製されていたSLG糖タンパク質を頂き、その濃度がこうなっているとか、どの様なbufferに解けているとかなど、色々なことを教えて頂いた。それ以来、こちらも少しずつであったが、「化学」の言葉などを覚えて、会話の中には入れるようになった気がする。もちろん、気がしているだけで、「化学」の本質などまだまだである。テレビなどの報道と共に、この本が届いたのも、「何かの縁」だろうと思った。昔のことをしっかり振り返って、あのとき、こうしておけばよかったと言うことのないように、これからも毎日続けて、よりよい研究成果を生み出し、教育した人材を社会に出すことができればと。。。。そんなことを考えさせられた今回のニュースというのだろうか、そんなことであった。。。ありがとうございました。

わたなべしるす

わたなべしるす

PS. 2/1追記。このJT生命誌研究館の記事に、「年を刻む冬眠物質--低体温の世界--近藤宣昭」と言うのもあった。去年の今治自然科学教室で本が紹介された近藤先生。今治西高の卒業で、渡辺の15級先輩。自然科学教室で名前が出たときもびっくりでしたが、こうした1つの本の中にとじられるというのも何かのご縁。とても不思議に思った瞬間でした。どこかで近藤先生にお会いできるのを楽しみにして。。。

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921150000-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921150000-n1.htmhttp://sankei.jp.msn.com/science/news/140129/scn14012921250003-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140130/scn14013013280002-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140130/scn14013008430000-n1.htm

http://www.asahi.com/articles/ASG1Y41F4G1YPLBJ004.html?iref=com_rnavi_arank

http://mainichi.jp/select/news/20140131k0000m040105000c.html

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3000P_Q4A130C1CR0000/

その女性研究者(最近は、リケジョというのかもしれないが。。)、小保方晴子博士が言っていた言葉に、色々な人が場面場面で助けてくれたと。もちろんそうしたことがあるのも、真摯に研究を続けていたからであろう。そんな研究室とは、。。高校生が昨年末にも「科学者の卵養成講座の発展コース」で訪問してくれ、実験をしていったが、研究室がどんなところかというのは、なかなか想像しがたいものだと思う。そうしたことを、これはという形でまとめてくれていたのを、宮城県の地方紙・河北新報の「プリズム」という書き物。現在は、金属材料研究所の佐々木教授が書かれている。その中に、大学の研究室はヒトのつながりを学ぶ場であると。。様々な年齢層という縦のつながり、学生のところは同期がいれば横のつながりということになる。それは社会に出た時の小さな職場と同じ。そこに適応することは、社会に適応すること。そう考えれば、研究室でどんなことを学び、どんなことに気づいて、社会に出るかと言うことは重要なポイントとなる。もちろん、教授である自分の普段の行いというか、行動というか、そうしたことが学生さんたちに影響しているのだろう。もちろん、今の自分も指導教官であった日向先生をはじめとするlab memberからの様々な影響、教え、また、外部の共同研究先の先生方からいろいろなものをもらったように思う。そんなことを大切にすることが、今回のような大きな発見につながるのだろう。あらためて、研究室運営というか、研究室で日々のあり方の大切さを考えないといけないと。。。

そうした日々の指導をしてくれたり、逆に指導をしていた学生さんから刺激を受けたりして、今の自分がある。そうした方々にお礼をというか、感謝というか、そんなことも今回の報道の内容では考えさせられた。ちょうど、そんなことと同時期に「変わる」と題した生命誌年刊号 vol. 73-76, 中村桂子編集という本を頂いた。その中に、「化学で生命現象をつなぎ、人をつなぐ」と題して、渡辺自身、学部4年生の6月か、7月からお世話になっている奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授の磯貝先生の小さい頃からの話がつづれたものがあった。渡辺が磯貝先生の研究室に伺ったのは、まだ、東京大学農学部にいらしたころ。とても重たい鐵の扉を開けて、「東北大の渡辺と言います。日向先生の研究室から来ました。」というようなことを言ったような。その時、研究室の奥から、「はい、どうぞ。」というようなことを今も変わらない声で。。。雌しべの先端の柱頭を凍結したものを持ち込み、あらかじめ、精製されていたSLG糖タンパク質を頂き、その濃度がこうなっているとか、どの様なbufferに解けているとかなど、色々なことを教えて頂いた。それ以来、こちらも少しずつであったが、「化学」の言葉などを覚えて、会話の中には入れるようになった気がする。もちろん、気がしているだけで、「化学」の本質などまだまだである。テレビなどの報道と共に、この本が届いたのも、「何かの縁」だろうと思った。昔のことをしっかり振り返って、あのとき、こうしておけばよかったと言うことのないように、これからも毎日続けて、よりよい研究成果を生み出し、教育した人材を社会に出すことができればと。。。。そんなことを考えさせられた今回のニュースというのだろうか、そんなことであった。。。ありがとうございました。

そうした日々の指導をしてくれたり、逆に指導をしていた学生さんから刺激を受けたりして、今の自分がある。そうした方々にお礼をというか、感謝というか、そんなことも今回の報道の内容では考えさせられた。ちょうど、そんなことと同時期に「変わる」と題した生命誌年刊号 vol. 73-76, 中村桂子編集という本を頂いた。その中に、「化学で生命現象をつなぎ、人をつなぐ」と題して、渡辺自身、学部4年生の6月か、7月からお世話になっている奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授の磯貝先生の小さい頃からの話がつづれたものがあった。渡辺が磯貝先生の研究室に伺ったのは、まだ、東京大学農学部にいらしたころ。とても重たい鐵の扉を開けて、「東北大の渡辺と言います。日向先生の研究室から来ました。」というようなことを言ったような。その時、研究室の奥から、「はい、どうぞ。」というようなことを今も変わらない声で。。。雌しべの先端の柱頭を凍結したものを持ち込み、あらかじめ、精製されていたSLG糖タンパク質を頂き、その濃度がこうなっているとか、どの様なbufferに解けているとかなど、色々なことを教えて頂いた。それ以来、こちらも少しずつであったが、「化学」の言葉などを覚えて、会話の中には入れるようになった気がする。もちろん、気がしているだけで、「化学」の本質などまだまだである。テレビなどの報道と共に、この本が届いたのも、「何かの縁」だろうと思った。昔のことをしっかり振り返って、あのとき、こうしておけばよかったと言うことのないように、これからも毎日続けて、よりよい研究成果を生み出し、教育した人材を社会に出すことができればと。。。。そんなことを考えさせられた今回のニュースというのだろうか、そんなことであった。。。ありがとうございました。

わたなべしるす

わたなべしるすPS. 2/1追記。このJT生命誌研究館の記事に、「年を刻む冬眠物質--低体温の世界--近藤宣昭」と言うのもあった。去年の今治自然科学教室で本が紹介された近藤先生。今治西高の卒業で、渡辺の15級先輩。自然科学教室で名前が出たときもびっくりでしたが、こうした1つの本の中にとじられるというのも何かのご縁。とても不思議に思った瞬間でした。どこかで近藤先生にお会いできるのを楽しみにして。。。

ちょっぴりおかしな、おかし。

2014年1月30日 (木)

こんにちは、M1の辺本です。

ラボにやってきた、ちょっぴり面白い食べ物を紹介します。

まずは、プラズマ乳酸菌!

先日、曽根さんが買ってきてくれました。

え、プラズマ!?なんだとぉー!?

まさか乳酸菌にプラズマを!?それともプラズマを発生する乳酸菌!?

とかなり興奮してワクワクしたのですが、調べたところ・・・

プラズマ乳酸菌はチーズ発酵に使われる菌の仲間で、自然に存在するようです。

私たちの体を守る免疫細胞に「働け!」と指示する司令塔がいます。

この司令塔は、ウイルスがいないときは普段眠っているのです。

ここで、プラズマ乳酸菌の登場~

プラズマ乳酸菌は、なんと、この眠っている司令塔に働きかけて、

ウイルスがいない状態でも、指示を出すようになるのだそう・・・

プラズマ乳酸菌によって、ウイルスがいなくても司令塔が働き、免疫力がアップするのですね。

素晴らしいですね。是非みなさんも飲んで、免疫力を高めましょう。

私も飲んでみましたが、牛乳のようにサラサラしていて飲みやすいです。

プラズマ乳酸菌の詳細は、キリンのHPに載っているので、見てみて下さい。

そして、Mini Bit モヒート味!

モヒート味のチョコ!?なんじゃこりゃーと、あまり期待できず・・・

でも食べてみたら、美味しいミントチョコでした。ライムの香りもいいですね。

夏に売れそうだなぁと思ったら、昨年の夏に新発売された商品でした。

最後に、QIAstella!

待ってましたー!QIAGENの名物お年始。 私がナベ研に入る前から、気になっていたカステラです。

ネットで調べていたら、ナベ研ダイアリーに「QIAstellaが届きました」とあり、

「渡辺研究室ではQIAstellaが食べられる~♪」と興奮したのを覚えています。

カットして皆で食べました。

どんな味がするのだろうと思いましたが、普通の美味しいカステラでした。

私はウーロン茶と一緒に。 この313茶王は、科学者の卵養成講座事務局の白戸さんから頂いたものです。 年末に台湾の友人を訪ねて、台湾に行ってきたそうです。良いですね~私も旅行に行きたい!

このお茶、5回程お湯を入れて飲めます。後味がさっぱりしていて好きな味わいなので、1人でガブガブ飲んでしまいます。

では、おかしなおかしの紹介でした。

M1 ナベ

【出前講義】石川県立小松高等学校・SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって---高校でのSSH, 課題研究が大学、大学院での研究につながる。。。---」(1/27)

2014年1月27日 (月)

午前の橋立中学校での出前講義に続いて、午後からは小松高等学校・SSH特別講義。課題研究はSSH活動の中でも重要なポイント。例年であれば、テーマの決定は2年生の4月になってからと言うのが通例だったそうですが。。。今年から1年生のこの時期からテーマを決めると言うことで、4/17に1, 2年生合同で、「SSH課題研究を始めるに当たって」と言うことで講義をしましたが、1年生は入学して間もない頃。現実感がない頃だったかもしれないと言うこと、また、今年度から「課題を発見する力」の養成と言うことで、従来の教員側からの「研究テーマ」から生徒さんからも「テーマを提案する」と言うことも可能にしたとか。ただ、実際にそれを実現しようとすると難しと言うこともあって。

では、大学教員から見たときにSSHの課題研究はなぜ行うのか。と言うことから、話し始め。。。課題研究はなぜ行うのか、と言うことを生徒さんに伺う

と、それぞれしっかりした考えを持っていたのは、さすがでした。では、渡辺自身はなぜ、そんなことを今するようになったのかと言うことについて、渡辺の高

校時代と比較して。。。一番大きな違いは、数学の問題集ではないかと。昔

は数研出版の湘南カラーの緑とオレンジの問題とそれを出題した大学、年次、それと大事なことは、答えが数字だけしかないという問題集。つまり、問題から答

えに至る過程は、自分で好きな参考書を使って、あるいは、授業で習った先生の解き方の好きなパターンを使って、最低限のことのみ覚えて、のこりは自分で必

要に応じて、公式は作る。そうでないと、記憶力は他の科目でも必要になる訳で。。。メモリはすぐにパンクします。そんな数学で考えると言うことが

それなりにあったような。ところが、今は、参考書と言うより、解答例も公開されているとか。。。それでは、自分のコンセプトというか、自分の考えに合うよ

うなものを探すというのは、考える力を養うという意味では、とても大事だったのでは。では、もちろん、数学の問題をそうすればよいのかもしれないですが、

「ゆとり教育」の反動が始まったところというか、ゆとりでなくしたことに意味があったと言うことが言われるようになった現状では、この課題研究というの

は、大事なポイントではないかと。。。

では、大学教員から見たときにSSHの課題研究はなぜ行うのか。と言うことから、話し始め。。。課題研究はなぜ行うのか、と言うことを生徒さんに伺う

と、それぞれしっかりした考えを持っていたのは、さすがでした。では、渡辺自身はなぜ、そんなことを今するようになったのかと言うことについて、渡辺の高

校時代と比較して。。。一番大きな違いは、数学の問題集ではないかと。昔

は数研出版の湘南カラーの緑とオレンジの問題とそれを出題した大学、年次、それと大事なことは、答えが数字だけしかないという問題集。つまり、問題から答

えに至る過程は、自分で好きな参考書を使って、あるいは、授業で習った先生の解き方の好きなパターンを使って、最低限のことのみ覚えて、のこりは自分で必

要に応じて、公式は作る。そうでないと、記憶力は他の科目でも必要になる訳で。。。メモリはすぐにパンクします。そんな数学で考えると言うことが

それなりにあったような。ところが、今は、参考書と言うより、解答例も公開されているとか。。。それでは、自分のコンセプトというか、自分の考えに合うよ

うなものを探すというのは、考える力を養うという意味では、とても大事だったのでは。では、もちろん、数学の問題をそうすればよいのかもしれないですが、

「ゆとり教育」の反動が始まったところというか、ゆとりでなくしたことに意味があったと言うことが言われるようになった現状では、この課題研究というの

は、大事なポイントではないかと。。。

次に、課題発見能力とは。。。どこに問題があって、どこに違いがあってと言うのを見つけること。これは実際に大学で実験、研究をしていても、難しい問題。で、こちらが用意したのは、プリムラの花。プリムラは、異形花型自家不和合性で

この時期に花が手に入りやすいもの。そこで、pinという雌しべの高さが高いもの、thrumというおしべの高さが高いものを用意。色もそろえたかったの

ですが、そうしたものがなかったことで。ピンクと赤という色違い。そのはち植えを見てもらい、なにが違うのか。もちろん、花の色、葉っぱの形、開花数な

ど、ぱっと見違うものは最初の生徒さんで気がつきました。ところが、花の中心部まで気にかける生徒さんは、半分を過ぎないと気がつかず。ただ、気がついた

生とさんがいたのは感動でした。思わず、拍手で。。で、せっかくなので、雄花、雌花という訳ではないことを実際の花をさばいて。。。さすがにびっくりのよ

うでした。こうしたちょっとした違いに気がつくことが、問題を見つける力。自分が学部生で実験を始めた頃は、提案された卒論のテーマを達成するだけで精一

杯。教授の提案を越えることを始めたのは、実験を始めて数年-10年上たってから。。。もちろん、今の時期に問題を発見できる、不思議に思う生徒さんもいるでしょう

が。。。そうしたことを踏まえて、テーマを与えられても、その中で、どの様に実験するかという細かなことで、結果は微妙に違うもの。もちろん、生物系でそ

うしたことは多いのかもしれないですが。。。それを踏まえて、課題を解決する能力を養うだけでも十分だと。。。

次に、課題発見能力とは。。。どこに問題があって、どこに違いがあってと言うのを見つけること。これは実際に大学で実験、研究をしていても、難しい問題。で、こちらが用意したのは、プリムラの花。プリムラは、異形花型自家不和合性で

この時期に花が手に入りやすいもの。そこで、pinという雌しべの高さが高いもの、thrumというおしべの高さが高いものを用意。色もそろえたかったの

ですが、そうしたものがなかったことで。ピンクと赤という色違い。そのはち植えを見てもらい、なにが違うのか。もちろん、花の色、葉っぱの形、開花数な

ど、ぱっと見違うものは最初の生徒さんで気がつきました。ところが、花の中心部まで気にかける生徒さんは、半分を過ぎないと気がつかず。ただ、気がついた

生とさんがいたのは感動でした。思わず、拍手で。。で、せっかくなので、雄花、雌花という訳ではないことを実際の花をさばいて。。。さすがにびっくりのよ

うでした。こうしたちょっとした違いに気がつくことが、問題を見つける力。自分が学部生で実験を始めた頃は、提案された卒論のテーマを達成するだけで精一

杯。教授の提案を越えることを始めたのは、実験を始めて数年-10年上たってから。。。もちろん、今の時期に問題を発見できる、不思議に思う生徒さんもいるでしょう

が。。。そうしたことを踏まえて、テーマを与えられても、その中で、どの様に実験するかという細かなことで、結果は微妙に違うもの。もちろん、生物系でそ

うしたことは多いのかもしれないですが。。。それを踏まえて、課題を解決する能力を養うだけでも十分だと。。。

そのあとは、4月に話したような内容。

きちんと記録をつけるとか、グループで実験をするので、課題研究の時間の最後には、まとめの時間をとるとか。実験の方法と結果などは、毎回まとめることが

できると言うこと。それから、最初のテーマ、目的に引きずられることなく、最後にまとめをすること。つまり、出てきたdataを解釈して、結論を導き、そ

れにあうタイトル、イントロを書くと言うことなどなど。まだ、課題研究としてなにをするかということを始めようとしたばかり。ぜひ、今回の講義を、あるい

は、4月の講義を思い出して、課題研究の時間を有意義に過ごしてもらえればと。。。

そのあとは、4月に話したような内容。

きちんと記録をつけるとか、グループで実験をするので、課題研究の時間の最後には、まとめの時間をとるとか。実験の方法と結果などは、毎回まとめることが

できると言うこと。それから、最初のテーマ、目的に引きずられることなく、最後にまとめをすること。つまり、出てきたdataを解釈して、結論を導き、そ

れにあうタイトル、イントロを書くと言うことなどなど。まだ、課題研究としてなにをするかということを始めようとしたばかり。ぜひ、今回の講義を、あるい

は、4月の講義を思い出して、課題研究の時間を有意義に過ごしてもらえればと。。。

講義の設定、運営などはSSH担当の寺岸先生にお世話になりました。ありがとうございました。よりよい課題研究が進んでいくのではと思っております。

講義の設定、運営などはSSH担当の寺岸先生にお世話になりました。ありがとうございました。よりよい課題研究が進んでいくのではと思っております。

わたなべ拝

PS. 講義のあとに、生物部の方々と議論をしたり、実験を拝見したりと言うことがありましたが、そのことについては、また、改めて、明日にでも。。。

PS.のPS. この講義と明日の小学校への出前講義に石川県立大学生物資源工学研究所の中谷内先生が見学にいらしてくれました。以前にもSSHの発表会などでお会いしていたのですが、こうした形で意見交換などができたのは、何よりでした。今後ともよろしくお願いいたします。

では、大学教員から見たときにSSHの課題研究はなぜ行うのか。と言うことから、話し始め。。。課題研究はなぜ行うのか、と言うことを生徒さんに伺う

と、それぞれしっかりした考えを持っていたのは、さすがでした。では、渡辺自身はなぜ、そんなことを今するようになったのかと言うことについて、渡辺の高

校時代と比較して。。。一番大きな違いは、数学の問題集ではないかと。昔

は数研出版の湘南カラーの緑とオレンジの問題とそれを出題した大学、年次、それと大事なことは、答えが数字だけしかないという問題集。つまり、問題から答

えに至る過程は、自分で好きな参考書を使って、あるいは、授業で習った先生の解き方の好きなパターンを使って、最低限のことのみ覚えて、のこりは自分で必

要に応じて、公式は作る。そうでないと、記憶力は他の科目でも必要になる訳で。。。メモリはすぐにパンクします。そんな数学で考えると言うことが

それなりにあったような。ところが、今は、参考書と言うより、解答例も公開されているとか。。。それでは、自分のコンセプトというか、自分の考えに合うよ

うなものを探すというのは、考える力を養うという意味では、とても大事だったのでは。では、もちろん、数学の問題をそうすればよいのかもしれないですが、

「ゆとり教育」の反動が始まったところというか、ゆとりでなくしたことに意味があったと言うことが言われるようになった現状では、この課題研究というの

は、大事なポイントではないかと。。。

では、大学教員から見たときにSSHの課題研究はなぜ行うのか。と言うことから、話し始め。。。課題研究はなぜ行うのか、と言うことを生徒さんに伺う

と、それぞれしっかりした考えを持っていたのは、さすがでした。では、渡辺自身はなぜ、そんなことを今するようになったのかと言うことについて、渡辺の高

校時代と比較して。。。一番大きな違いは、数学の問題集ではないかと。昔

は数研出版の湘南カラーの緑とオレンジの問題とそれを出題した大学、年次、それと大事なことは、答えが数字だけしかないという問題集。つまり、問題から答

えに至る過程は、自分で好きな参考書を使って、あるいは、授業で習った先生の解き方の好きなパターンを使って、最低限のことのみ覚えて、のこりは自分で必

要に応じて、公式は作る。そうでないと、記憶力は他の科目でも必要になる訳で。。。メモリはすぐにパンクします。そんな数学で考えると言うことが

それなりにあったような。ところが、今は、参考書と言うより、解答例も公開されているとか。。。それでは、自分のコンセプトというか、自分の考えに合うよ

うなものを探すというのは、考える力を養うという意味では、とても大事だったのでは。では、もちろん、数学の問題をそうすればよいのかもしれないですが、

「ゆとり教育」の反動が始まったところというか、ゆとりでなくしたことに意味があったと言うことが言われるようになった現状では、この課題研究というの

は、大事なポイントではないかと。。。 次に、課題発見能力とは。。。どこに問題があって、どこに違いがあってと言うのを見つけること。これは実際に大学で実験、研究をしていても、難しい問題。で、こちらが用意したのは、プリムラの花。プリムラは、異形花型自家不和合性で

この時期に花が手に入りやすいもの。そこで、pinという雌しべの高さが高いもの、thrumというおしべの高さが高いものを用意。色もそろえたかったの

ですが、そうしたものがなかったことで。ピンクと赤という色違い。そのはち植えを見てもらい、なにが違うのか。もちろん、花の色、葉っぱの形、開花数な

ど、ぱっと見違うものは最初の生徒さんで気がつきました。ところが、花の中心部まで気にかける生徒さんは、半分を過ぎないと気がつかず。ただ、気がついた

生とさんがいたのは感動でした。思わず、拍手で。。で、せっかくなので、雄花、雌花という訳ではないことを実際の花をさばいて。。。さすがにびっくりのよ

うでした。こうしたちょっとした違いに気がつくことが、問題を見つける力。自分が学部生で実験を始めた頃は、提案された卒論のテーマを達成するだけで精一

杯。教授の提案を越えることを始めたのは、実験を始めて数年-10年上たってから。。。もちろん、今の時期に問題を発見できる、不思議に思う生徒さんもいるでしょう

が。。。そうしたことを踏まえて、テーマを与えられても、その中で、どの様に実験するかという細かなことで、結果は微妙に違うもの。もちろん、生物系でそ

うしたことは多いのかもしれないですが。。。それを踏まえて、課題を解決する能力を養うだけでも十分だと。。。

次に、課題発見能力とは。。。どこに問題があって、どこに違いがあってと言うのを見つけること。これは実際に大学で実験、研究をしていても、難しい問題。で、こちらが用意したのは、プリムラの花。プリムラは、異形花型自家不和合性で

この時期に花が手に入りやすいもの。そこで、pinという雌しべの高さが高いもの、thrumというおしべの高さが高いものを用意。色もそろえたかったの

ですが、そうしたものがなかったことで。ピンクと赤という色違い。そのはち植えを見てもらい、なにが違うのか。もちろん、花の色、葉っぱの形、開花数な

ど、ぱっと見違うものは最初の生徒さんで気がつきました。ところが、花の中心部まで気にかける生徒さんは、半分を過ぎないと気がつかず。ただ、気がついた

生とさんがいたのは感動でした。思わず、拍手で。。で、せっかくなので、雄花、雌花という訳ではないことを実際の花をさばいて。。。さすがにびっくりのよ

うでした。こうしたちょっとした違いに気がつくことが、問題を見つける力。自分が学部生で実験を始めた頃は、提案された卒論のテーマを達成するだけで精一

杯。教授の提案を越えることを始めたのは、実験を始めて数年-10年上たってから。。。もちろん、今の時期に問題を発見できる、不思議に思う生徒さんもいるでしょう

が。。。そうしたことを踏まえて、テーマを与えられても、その中で、どの様に実験するかという細かなことで、結果は微妙に違うもの。もちろん、生物系でそ

うしたことは多いのかもしれないですが。。。それを踏まえて、課題を解決する能力を養うだけでも十分だと。。。

そのあとは、4月に話したような内容。

きちんと記録をつけるとか、グループで実験をするので、課題研究の時間の最後には、まとめの時間をとるとか。実験の方法と結果などは、毎回まとめることが

できると言うこと。それから、最初のテーマ、目的に引きずられることなく、最後にまとめをすること。つまり、出てきたdataを解釈して、結論を導き、そ

れにあうタイトル、イントロを書くと言うことなどなど。まだ、課題研究としてなにをするかということを始めようとしたばかり。ぜひ、今回の講義を、あるい

は、4月の講義を思い出して、課題研究の時間を有意義に過ごしてもらえればと。。。

そのあとは、4月に話したような内容。

きちんと記録をつけるとか、グループで実験をするので、課題研究の時間の最後には、まとめの時間をとるとか。実験の方法と結果などは、毎回まとめることが

できると言うこと。それから、最初のテーマ、目的に引きずられることなく、最後にまとめをすること。つまり、出てきたdataを解釈して、結論を導き、そ

れにあうタイトル、イントロを書くと言うことなどなど。まだ、課題研究としてなにをするかということを始めようとしたばかり。ぜひ、今回の講義を、あるい

は、4月の講義を思い出して、課題研究の時間を有意義に過ごしてもらえればと。。。 講義の設定、運営などはSSH担当の寺岸先生にお世話になりました。ありがとうございました。よりよい課題研究が進んでいくのではと思っております。

講義の設定、運営などはSSH担当の寺岸先生にお世話になりました。ありがとうございました。よりよい課題研究が進んでいくのではと思っております。わたなべ拝

PS. 講義のあとに、生物部の方々と議論をしたり、実験を拝見したりと言うことがありましたが、そのことについては、また、改めて、明日にでも。。。

PS.のPS. この講義と明日の小学校への出前講義に石川県立大学生物資源工学研究所の中谷内先生が見学にいらしてくれました。以前にもSSHの発表会などでお会いしていたのですが、こうした形で意見交換などができたのは、何よりでした。今後ともよろしくお願いいたします。