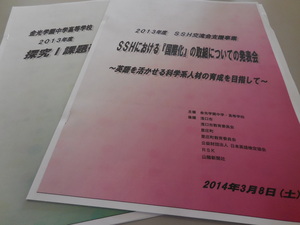

【出前講義】金光学園高等学校・SSHにおける「国際化」の取組についての発表会・コメンテーター(3/8)

2014年3月 8日 (土)

どこのSSH実施校もだと思いますが、海外研修、留学生の受け入れ等を行っていて。。。また、海外の先端的な研究所への研修と平行して、国内の大学とも連携。大学へのあこがれを持ってもらうために、よい大学、よい研究室に実際に行ってみると。また、その国内の大学訪問時には、留学生の方々と交流をすると。なるほど、これであれば、国内にいて、英語でしゃべったりするような貴重な体験もできると思います。低予算でと言うのも費用対効果を考えると、よいと思いました。

驚いたのは、科学英語、英語の科学論文を読むと言うこと。かなり大変なことだと思いました。大学、大学院にいても、科学英語は頭を抱える問題ですから。。。実際には、英語教員と理系教員がコラボし、それのサポートを大学院生TAが行うと。。。研究室でも院生が書いた論文を博士研究員などが読んでなおしたものを、教員が修正し、最後にnative speakerの方に直してもらって、ようやく投稿ですので。論文としては。。。それに近いところまで来ているというのが、驚異的でした。。。質疑の時間を頂いたので、「国際化はもちろん大事。ただ、海外の大学と日本の大学を比較したり、なぜ、特定の研究が日本、海外の方が優れているのか、そうした歴史的背景というか、そうしたことを是否、生徒さんたちに考えてほしいと。そうした歴史を正しく理解していれば、科学の発展に貢献できると。。。」。。。渡辺がこれまでやってきたアブラナ科植物の自家不和合性研究にも30年を超えるような歴史というか、海外との競争があって、ここまで来たのはありますので。。。

驚いたのは、科学英語、英語の科学論文を読むと言うこと。かなり大変なことだと思いました。大学、大学院にいても、科学英語は頭を抱える問題ですから。。。実際には、英語教員と理系教員がコラボし、それのサポートを大学院生TAが行うと。。。研究室でも院生が書いた論文を博士研究員などが読んでなおしたものを、教員が修正し、最後にnative speakerの方に直してもらって、ようやく投稿ですので。論文としては。。。それに近いところまで来ているというのが、驚異的でした。。。質疑の時間を頂いたので、「国際化はもちろん大事。ただ、海外の大学と日本の大学を比較したり、なぜ、特定の研究が日本、海外の方が優れているのか、そうした歴史的背景というか、そうしたことを是否、生徒さんたちに考えてほしいと。そうした歴史を正しく理解していれば、科学の発展に貢献できると。。。」。。。渡辺がこれまでやってきたアブラナ科植物の自家不和合性研究にも30年を超えるような歴史というか、海外との競争があって、ここまで来たのはありますので。。。 午後からは、英語での50題のポスターセッション。全てが英語の発表というのも初めての経験です。質問をしてくれる海外の方々として、20ヶ国だったと思いますが、75名の外国からの留学生。ここはどこなのかと思うほどでした。さらに、渡辺をはじめとする大学の教員も20名以上いましたので、1 posterに2名は英語で質疑ができる計算。。。さながら、国内での国際会議、国際シンポジウムを見ているようでした。。。。SSHがここまで来たかというすごさと、ここまで。。。というなんというか。。。もちろん、できるヒトはよいのかもしれないですが、自分たちがやっている「課題研究」の様々な意味であったり、様々な背景などを理解することも大事なのではと。。。先の歴史的なこととではないですが。。。いずれ、どちらにしても難しい問題だと。。。ただ、これまでの想像を超えるすごいものを見せて頂きました。

午後からは、英語での50題のポスターセッション。全てが英語の発表というのも初めての経験です。質問をしてくれる海外の方々として、20ヶ国だったと思いますが、75名の外国からの留学生。ここはどこなのかと思うほどでした。さらに、渡辺をはじめとする大学の教員も20名以上いましたので、1 posterに2名は英語で質疑ができる計算。。。さながら、国内での国際会議、国際シンポジウムを見ているようでした。。。。SSHがここまで来たかというすごさと、ここまで。。。というなんというか。。。もちろん、できるヒトはよいのかもしれないですが、自分たちがやっている「課題研究」の様々な意味であったり、様々な背景などを理解することも大事なのではと。。。先の歴史的なこととではないですが。。。いずれ、どちらにしても難しい問題だと。。。ただ、これまでの想像を超えるすごいものを見せて頂きました。

わたなべしるす

PS. 渡辺が最初の「国際化」の取組について、質問というか、お願いをした訳ですが、そのあと、参加されていた他の大学の先生にも、こちらが指摘したことはとても大事なことだと。同感しましたと。。。こちらが少し的外れかと気にしていたのですが、共感頂ける方がいたのは、何ともいえず、心強かったです。ありがとうございました。また、何かの折りに、連携ができればと。。。よろしくお願いします。

PS.のPS. 発表者の中に、SSH実施校で中高一貫校があり、中学3年生の発表も。外国人と丁々発止でやっているのは、。。。。すごすぎでした。もちろん、この時期にこのレベルなのはよいこと。さらに、と言うか、次の新しい山に登るためには、是否、特定の領域だけでなく、ちょうど、科学者の卵養成講座でやっているような広く先端を学んで、領域融合をできる力を養成してほしいと。。。また、今度どこかでお会いできるのを楽しみにしております。

PS.のPS. 発表者の中に、SSH実施校で中高一貫校があり、中学3年生の発表も。外国人と丁々発止でやっているのは、。。。。すごすぎでした。もちろん、この時期にこのレベルなのはよいこと。さらに、と言うか、次の新しい山に登るためには、是否、特定の領域だけでなく、ちょうど、科学者の卵養成講座でやっているような広く先端を学んで、領域融合をできる力を養成してほしいと。。。また、今度どこかでお会いできるのを楽しみにしております。PS.のPS.のPS. 金光学園高等学校があるのは、浅口市。となりの里庄町は、日本ではじめてサイクロトロンをつくり、原子核物理学などの基礎をつくられた仁科芳雄博士の生誕の町。共同研究でお世話になっている理化学研究所の仁科加速器センターの「仁科」はこの仁科博士の名前を冠したもの。時間を見つけて、町内にある「仁科会館」を見せて頂きました。1hr弱だったですが、博士の生きたすごさを見るにつけ、まだまだ、自分のがんばりではいけないと。。。。さらなる力を仁科博士から頂きました。ありがとうございました。また、サクラのシーズンには早かったのですが、この仁科加速器センターで育成された2つのサクラ品種も植樹されていました。今度は是否、このサクラが咲く頃に。。。。というか、受験生の皆さんにも、サクラサクことを祈念しつつ。。。。

温暖化、ウメの開花、寄生(3/7)

2014年3月 7日 (金)

labの実験用に植えているアブラナはまだまだ開花とはいえない。というか、雪が外にはあるし、朝は氷点下になる。。。仙台では春はまだ少し遠い。。。一方、愛媛ではアブラナがあちこちで咲いている。。。おかげで「アブラナの花粉症」らしき、くしゃみも。。。それは頭を抱えた。。。そんな風に、愛媛は春が早いのかと思ったが、今年のウメの開花は年明けの寒さで遅れているとか。そういえば、先月の観音寺第一高等学校への出前講義の時には、四国山地の山々が真っ白だったのを思い出した。このウメ。labの追いコンの時に使ったお店と少しだけ関係があって。。。「飛梅」。これは、菅原道真が太宰府に左遷されたときに、ウメの花を懐かしんで、「東風ふかば にほひをこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ」というのを詠ったと。で、その寂しさに、ウメが飛んだと。京都から太宰府までの瀬戸内海沿岸には、たくさんの「天満宮」の名前がついた神社があると。その1つが、「綱敷天満宮」。ちょうど、見頃というので、写真くらいはと。いつもより少し開花が遅かったおかげで、きれいなウメの開花を見ることが。ウメも自家不和合性としては有名。なので、違う品種がないと、ウメの結実が起きない。もちろん、受粉を助けてくれるミツバチなども。そんなこともふと考えたり。。。

labの実験用に植えているアブラナはまだまだ開花とはいえない。というか、雪が外にはあるし、朝は氷点下になる。。。仙台では春はまだ少し遠い。。。一方、愛媛ではアブラナがあちこちで咲いている。。。おかげで「アブラナの花粉症」らしき、くしゃみも。。。それは頭を抱えた。。。そんな風に、愛媛は春が早いのかと思ったが、今年のウメの開花は年明けの寒さで遅れているとか。そういえば、先月の観音寺第一高等学校への出前講義の時には、四国山地の山々が真っ白だったのを思い出した。このウメ。labの追いコンの時に使ったお店と少しだけ関係があって。。。「飛梅」。これは、菅原道真が太宰府に左遷されたときに、ウメの花を懐かしんで、「東風ふかば にほひをこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ」というのを詠ったと。で、その寂しさに、ウメが飛んだと。京都から太宰府までの瀬戸内海沿岸には、たくさんの「天満宮」の名前がついた神社があると。その1つが、「綱敷天満宮」。ちょうど、見頃というので、写真くらいはと。いつもより少し開花が遅かったおかげで、きれいなウメの開花を見ることが。ウメも自家不和合性としては有名。なので、違う品種がないと、ウメの結実が起きない。もちろん、受粉を助けてくれるミツバチなども。そんなこともふと考えたり。。。

今日のmailing listでとっているnazunaというのに「寄生植物ネナシカズラ」というのが。見たことがあるのかもしれないが、wikiで見ても、ぱっと思い出せない。それよりも、ヤドリギというのは、松山では大変なことになっているというニュースをずいぶん前に聞いた。実際に川沿いの現物を通りすがりで見ただけであったが、。。大きな塊になっていた。。。これでだいじょうぶかと。。宿主になった方は、これではかれてしまうのでは。。。一方、こんな寄生というか、共生だと思うのだが。。。たぶん、Agrobacteriumの感染による「クラウンゴール」でないのかと。これは共生だったはず。もちろん、ちゃんと中に細菌がいるかなどを調べないといけないが。。寄生と共生。同じようで違う。寄生は寄生する方が勝つことの方が多いはず。共生は、今の言葉で言うと、「Win-Winの関係」。春の愛媛をみて、寄生ではなくて、共生でないといけないだろうと。植物だけでなくて、様々なことが。。。「お互い様」と言うことがあれば、よいのではないかと。そんなことを学んだ2日間でした。

今日のmailing listでとっているnazunaというのに「寄生植物ネナシカズラ」というのが。見たことがあるのかもしれないが、wikiで見ても、ぱっと思い出せない。それよりも、ヤドリギというのは、松山では大変なことになっているというニュースをずいぶん前に聞いた。実際に川沿いの現物を通りすがりで見ただけであったが、。。大きな塊になっていた。。。これでだいじょうぶかと。。宿主になった方は、これではかれてしまうのでは。。。一方、こんな寄生というか、共生だと思うのだが。。。たぶん、Agrobacteriumの感染による「クラウンゴール」でないのかと。これは共生だったはず。もちろん、ちゃんと中に細菌がいるかなどを調べないといけないが。。寄生と共生。同じようで違う。寄生は寄生する方が勝つことの方が多いはず。共生は、今の言葉で言うと、「Win-Winの関係」。春の愛媛をみて、寄生ではなくて、共生でないといけないだろうと。植物だけでなくて、様々なことが。。。「お互い様」と言うことがあれば、よいのではないかと。そんなことを学んだ2日間でした。

わたなべしるす

PS. 春の四国路は「お遍路さん」がたくさん。ある国は少し寒いかもしれないが、やっぱりこの時期にそうした方がを見るのは。。。何せ、子供頃からの風景でしたので。

PS.のPS. 四国というか、高知県はこの前なくなった、アンパンマンの作者、やなせたかしのふるさと。そんなこともあり、アンパンマン列車がたくさん。それだけかと思っていたら、え。。。とおもうような「0系新幹線」のような列車のポスターも。そういえば、新しい電車も投入されるとか。。。そんなこととも楽しみに。

PS.のPS.のPS. 綱敷天満宮の梅園で、渡辺が通っていた幼稚園の車を。小さな幼稚園生がたくさん。今もあるのだなと。。。先生方に声をかけて、40年以上前の卒園生ですと。。。向こうもこちらもびっくり。。。とても親切にいろいろお話し頂きました。ありがとうございました。是否、出前講義というようなものでないかもしれないですが、何かお手伝いできればと。何より、自分の出身のところで何かをできるというのは、この上ない喜びですので。。。。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 綱敷天満宮の梅園で、渡辺が通っていた幼稚園の車を。小さな幼稚園生がたくさん。今もあるのだなと。。。先生方に声をかけて、40年以上前の卒園生ですと。。。向こうもこちらもびっくり。。。とても親切にいろいろお話し頂きました。ありがとうございました。是否、出前講義というようなものでないかもしれないですが、何かお手伝いできればと。何より、自分の出身のところで何かをできるというのは、この上ない喜びですので。。。。ありがとうございました。PS.のPS.のPS.のPS. 昨日あたりから、国公立大の前期試験の合格発表。出前講義をした生徒さんから、合格しましたというmailもちらほら。こちらのことを覚えてくれているのは、うれしいですね。また、どこかでご一緒できるのを楽しみにして。。。。

【出前講義】福島県立福島高等学校・平成25年度SSH生徒研究発表会(3/5)

2014年3月 5日 (水)

ポスターセッション。SSH実施校の多くが課題研究だけというのに対して、それ以外にも総合の時間を使った活動、国内外への研修、福島復興など。。total 50件弱の発表があり、時間内に全体を見ることはできなかったですが、気になったポスターでは、コメントをしたり、質疑をしたり。そんな中に「ひな人形」を扱ったものが。。。一昨日、伊藤さんが書いてくれてあったひな壇飾りのではなく、男びなと女びなだけのもの。不思議に思ったのは、左右のどちらにそれぞれを置くのかが、地方で違っていたような。。。聞いたところ、関西と関東で違うとか。。。ただ、どちらが古くからのしきたりなのか。。。食事に行っても、「どちらが上座になりますか?」と言うの聞くようなレベルなので、聞いてみたのですが、明確な解答はなかったですが。。。

ポスターセッション。SSH実施校の多くが課題研究だけというのに対して、それ以外にも総合の時間を使った活動、国内外への研修、福島復興など。。total 50件弱の発表があり、時間内に全体を見ることはできなかったですが、気になったポスターでは、コメントをしたり、質疑をしたり。そんな中に「ひな人形」を扱ったものが。。。一昨日、伊藤さんが書いてくれてあったひな壇飾りのではなく、男びなと女びなだけのもの。不思議に思ったのは、左右のどちらにそれぞれを置くのかが、地方で違っていたような。。。聞いたところ、関西と関東で違うとか。。。ただ、どちらが古くからのしきたりなのか。。。食事に行っても、「どちらが上座になりますか?」と言うの聞くようなレベルなので、聞いてみたのですが、明確な解答はなかったですが。。。 また、藻類を使ったバイオエネルギーも。input, outputをもう少し考えてみたら、おもしろくなるのでは。。。あと、今問題となっている福島の原発、放射能汚染問題。。。2011/03/11から、もう少しで3年。何とかしないといけない、風化させてはいけない問題であり、ただ、物理学的に見たら、放射能だったり、原子がどの様にできているかという20世紀の物理学などをしっかり考えてほしいと。それが現状理解のための基礎というか、基本になると思いましたので。。。(渡辺自身、物理Iより、物理IIの方が得意だったからかもしれないですが。)そういえば、科学者の卵養成講座の発展コースで、「プラズマ」を使った実験を高校生にやってもらいましたが、高校生もまた違った角度での実験も。。。

また、藻類を使ったバイオエネルギーも。input, outputをもう少し考えてみたら、おもしろくなるのでは。。。あと、今問題となっている福島の原発、放射能汚染問題。。。2011/03/11から、もう少しで3年。何とかしないといけない、風化させてはいけない問題であり、ただ、物理学的に見たら、放射能だったり、原子がどの様にできているかという20世紀の物理学などをしっかり考えてほしいと。それが現状理解のための基礎というか、基本になると思いましたので。。。(渡辺自身、物理Iより、物理IIの方が得意だったからかもしれないですが。)そういえば、科学者の卵養成講座の発展コースで、「プラズマ」を使った実験を高校生にやってもらいましたが、高校生もまた違った角度での実験も。。。

口頭発表はポスターセッションから、代表が1組ずつ。いつものようにできるだけ質問を。2/1のコアSSHのふくしまサイエンススクールコミュニティーの時にもずいぶん質問しましたので、質問は想定されていたと思うのですが。。。このあと、最大イベントのディベート。渡辺は時間の関係で、ディベートが始まるところで退席。。。盛岡三でのディベートも拝見したので、是否、比較ではないですが、。。。。

口頭発表はポスターセッションから、代表が1組ずつ。いつものようにできるだけ質問を。2/1のコアSSHのふくしまサイエンススクールコミュニティーの時にもずいぶん質問しましたので、質問は想定されていたと思うのですが。。。このあと、最大イベントのディベート。渡辺は時間の関係で、ディベートが始まるところで退席。。。盛岡三でのディベートも拝見したので、是否、比較ではないですが、。。。。 なにより、いろいろなことを「考える」と言うことを多くの生徒さんが実行されていたのは、何よりだと思います。冊子の最後にアンケート用紙がありましたが、もう少し長い文章を書くようなことがあったら、より高いレベルになるのではと。。。また、来年度も楽しみにしております。

なにより、いろいろなことを「考える」と言うことを多くの生徒さんが実行されていたのは、何よりだと思います。冊子の最後にアンケート用紙がありましたが、もう少し長い文章を書くようなことがあったら、より高いレベルになるのではと。。。また、来年度も楽しみにしております。 最後になりましたが、SSHの指導をされている、橋爪先生、原先生、遠藤先生、国分先生、秦先生をはじめとする多くの先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度のさらなる発展を祈念しております。

最後になりましたが、SSHの指導をされている、橋爪先生、原先生、遠藤先生、国分先生、秦先生をはじめとする多くの先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度のさらなる発展を祈念しております。わたなべしるす

PS. 昨年までSSHをやっていて方々も昨年同様にと言うか、昨年にもまして、多くの方が参加してくれていました。科学者の卵養成講座の修了生が、ひよこになろうとしていると同じように、SSHでも卒業生がサポートするというのは、縦の繋がりを理解したりする上で、大事なことだと。。。来年度、もっと多くの方々が参加してくれるように。。。そんなことを祈念しつつ。。。

PS.のPS. SSHの卒業生で大学生になっている方から、「ディベート決勝」について少し教えていただきました。こちらが知らなかっただけで、昔からこうした活動があったと。。。内容については、いろいろなレベルがあって、盛り上がったと。。。来年度は、是否聞きたいと思えてきました。というか、予定をdouble bookingするようなことをしないようにしないと。。。

PS.のPS. SSHの卒業生で大学生になっている方から、「ディベート決勝」について少し教えていただきました。こちらが知らなかっただけで、昔からこうした活動があったと。。。内容については、いろいろなレベルがあって、盛り上がったと。。。来年度は、是否聞きたいと思えてきました。というか、予定をdouble bookingするようなことをしないようにしないと。。。PS.のPS.のPS. 福島駅には、早咲きに温度調整等をした、サクラだと思います。たくさん生け花となっていました。こうしたのを見ると、春もそこまで来ているのだなと。。。

ひなまつり

2014年3月 3日 (月)

技術補佐員の伊藤です。

ここ数日暖かい日が続き、道路脇の雪もだいぶなくなりましたね。

着実に春が近づいてきているかと思うとウキウキです。

そして、今日3月3日は桃の節句、雛祭りですね。

職場のお隣にある東北大学史料館で「星寮のおひなさま展」

を開催しているというので見に行ってきました。

このおひな様は「星寮」という大学病院の看護婦と附属看護婦養成所

の生徒の寄宿舎で飾られていたものだそうです。

昭和9年に購入したという事で、御年80歳。

寮生がお金を出し合って購入した7段飾りは古いけれど見事なものでした。

3人姉妹の末っ子だった私のひな飾りは小さくて、

お友達の段飾りをいつも羨ましく思っていました。

けれど実際に自分に娘が生まれると、住宅事情により

やっぱり7段飾りは購入出来ず、、、間を取って3段飾りに。

子どもも成長し、年々物が増えて家も手狭になってきていますが、

娘の喜ぶ顔を見るとやっぱり嬉しいものです。

お内裏様とお雛様がメインなのでしょうが、私は仕丁(しちょう)と呼ばれている宮廷の雑役係りもお気に入り。人間の喜怒哀楽をあらわしている、泣き上戸・笑い上戸・怒り上戸の3人がどんな会話をしているのか、、、一緒に宴に参加したくなりませんか?

人形と言えば、湿度が大敵!

雛祭りを楽しんだ後は、防虫剤をしっかり入れて、

収納場所の換気には気を使っています。

それと同じレベルではないのですが、、、

研究室で保存している種たちにとっても湿度は大敵!

種の入ったケースのシリカゲルは定期的に新しいものに

交換してしっかり保管しています。

いとう