増子です。

仙台は今週末も大雪でした。沢山の雪が降り続き、雪かきに追われた週末になりました。

雪だるまを作る娘は大喜びですが、大人は大変です。

交通にもかなりの混乱がありました。

今回の大雪で場所によっては、孤立している地域もあるとのこと。

コンビニやスーパーに物が無く、人が並んでいる様子を見ると、震災の時を思い出します。

災害レベルの積雪だったんだなあ、と実感します。

さて週明け、雪の轍を超えてラボに来たら、沢山のお土産がありました。有り難いことです。

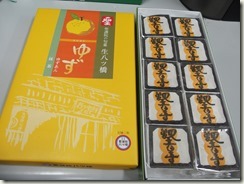

まず、香川県の銘菓 観音寺と、京都の生八つ橋、季節限定・柚子風味です。

皿に載せると、高級感を醸し出す組み合わせ。

先週から渡辺先生は福島~香川~京都へ出張に行っており、その際のお土産ですね。

観音寺は洋風のおまんじゅう。カステラに黄身あんが包んであり、寛永通宝の銭型が押してあります。

卵のやわらかな香り、すっきりした甘さが特徴で、お茶にもコーヒーにも合うお味だと思います。

シルシルミシルサンデーで紹介された事もある、隠れた銘菓なんですよ。

生八つ橋は季節限定の柚子風味。香りがとても良いです。

柔らかな求肥と餡のバランスが絶妙ですね。皆で美味しく頂きました。

渡辺先生、ご馳走様でした!

また、須藤くんが東京で、東京ばな菜の花を買ってきてくれました。

菜の花を実験材料に使う我々としては、見逃せないお菓子です。

ふかふかのカステラ生地に、花柄が印刷してあります。かわいらしい。

中は、バナナシェーク味とのことで、甘いミルクが引き立つクリームが入っています。

非常に春らしい味がしました。凍らせても美味しいとのこと。

菜の花だけど、真ん中がピンクで花びらが5枚なのはご愛敬。本当は4枚ですからね。

しかし、良い発色でふっかふか。食べるのが勿体ないなあ。食べちゃったけど。

須藤くん、ありがとう、ご馳走様でした!

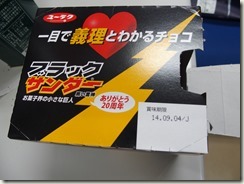

さて、先週金曜日(2/14)はバレンタインデー。女性陣でかねてから用意していたブツを出しました。

日本が世界に誇るJapanese chocolate bar。ブラックサンダー(2箱)です。

かの金メダリスト内村航平も大好物。愛されて20周年。現在では年間売り上げ1億3000個を誇ります。

しかし、発売から10年程は若者をターゲットにするも、関西の駄菓子屋に細々と置かれている程度、売り上げも低迷していました。

ある時、若者が集まるのは大学、学生生協をターゲットにしよう!と販売を始めることに。

すると、京都大学生協・菓子部門で1位を獲得するまでになります。

2006年、"生協の白石さん"に取り上げられると、インターネット上での知名度も急上昇。

コンビニでも取り扱われる事になり、全国的販路を得ました。

加えて2008年、北京五輪で内村航平選手が銀メダルを獲得すると、彼の好物としてブレイク。

2012年には年間売り上げ1億3000個というビッグブランドに成長した、と。

wiki先生が教えてくれました。

すごいなあ。お菓子に歴史ありですねえ。あきらめない姿勢が大事ですね!

さて、そんなブラックサンダーですが、去年10月から発売20周年ということもあり、非常に攻めてます。

ワン・ディレクションの映画"THIS IS US"とのコラボに始まり、今回のバレンタインのキャッチコピーは一目で義理とわかるチョコとなってます。

素晴らしい振り切りっぷりです。思わず買っちゃいました。

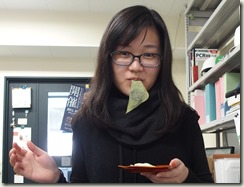

当日は、男性陣を代表してM2大嶋くんに贈呈しました(伊藤さんから頂いた巨大アポロとともに)。

贈呈後、大嶋くんからブラックサンダーを頂く女性陣。美味しいねえ。さくさくさく。。。

沢山あるので(40個)、だいぶ楽しめそうだ、と思ってたら、週明けにはもう残り少なくなってました。

皆、甘い物を欲しているんだなあ、と思いました。

たくさんのお菓子に囲まれて幸せな週明けでした。

ありがとうございました!

増子