昨日は立命館大の石水先生のところで「招待セミナー」。その間に、

台風26号は関東から東北地方へ。午前中が仙台の雨のピークのようですが、風の被害があまりないことを祈りつつ。。。何より、東北ではこれからリンゴなどの果実の収穫が。。。今日、お邪魔した、和歌山市内では昨日の夕方は、雨が降っていましたが、朝には雨も上がり、晴れ間も見えていたり。。。台風一過とまではいかないでしたが、少し寒気が入って、涼しいを通り越すような風が吹いていました。10月も中旬ですので。。。

3年続けての講義で、一昨年は2学年、

昨年は3学年での講義でしたが、今回は日程の都合で3年生への講義だけとなりました。

名草小学校は、紀三井寺駅から2~3kmくらいのところで、周りの自然はとても豊かで。。また、この3年間、山本校長先生、釘貫先生もいらっしゃり、続けての講義のお願いというのが、うれしい限りでした。

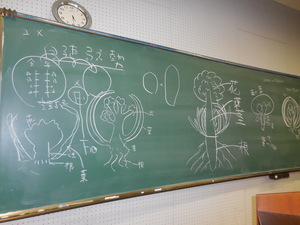

今回は、3年生への講義となりましたが、和歌山のオリジナルダイコンを栽培しているのを、観察しているということで、ダイコンについての講義をお願いされました。ダイコンだけの講義というのは、さすがに初めてで、。。。「ダイコンの不思議--形、色、根っこと茎???--」と題して、ダイコンの根っこ、茎の違い、大きさ、色、形の多様性、ダイコンを含むアブラナ科野菜について、学習してもらいました。

何をするより、やっぱり、実物。まずは、ダイコンを観察してもらって、ダイコンのいわゆる、食する部分の上部は茎で下は根っこであることの確認。根っこのところには、細い根っこが生えていた根跡を見てもらいました。ダイコンを食べることはあっても、こんなに観察したのは、はじめてではないでしょうか。そのあと、小さなダイコンとして収穫して、葉を食する葉ダイコン、カイワレダイコン、辛みの強いダイコンなども見てもらって。スライドには、いろいろな色のあるダイコン。赤、紫、黒のダイコンとなるのは「

アントシアニン」があるから。ちょうど、ブドウと同じだと。。。また、ダイコンはアブラナ科に属して、キャベツ、ハクサイなど、たくさんの仲間がいるということ。その仲間は、普段の食生活でとってもお世話になっているので、ぜひ、おうちで冷蔵庫を開けて、観察しましょうと。。。最後の質問の時間には、あの丸い種子の中に、どの様に子葉が入っているのか。。。とてもすごい質問でした。

今回は校長先生が出張されており、お目にかかれませんでしたが、教頭先生と講義のあとに、お話をしましたが、自然が豊かなところ、ぜひ、ダイコンをきっかけに、他のアブラナ科野菜についても学んでもらえればと思います。

最後になりましたが、お世話になりました、山本校長先生、教頭先生、3年生担任の釘貫先生他、担任の先生方をはじめとする多くの先生方にお世話になりました。また、次年度も時間を見つけて伺うようにしたいと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 出前講義と直接関係ないのですが、

先日の大坂くんの記事の中に、論文のacceptのことが記されていましたが、それに関連して、昨日、編集サイドから、mailを頂き、11月号に掲載と。。。また、acceptに加えて、うれしいことにも。。。また、それは、来月、論文掲載時にお知らせしたいと思います。

PS.のPS. 大学の片平キャンパスで、玄関に国旗が掲揚されているのは、祝日くらい。自分が小学校の頃、玄関には、国旗を出していることはなかったような。国旗掲揚台のところに朝、国旗を揚げたことはあるような。。。伺ったところ、このあたりでは、毎日、国旗を玄関に掲揚するとか。。いろいろな地方に行くと、いろいろと違っていて。そんなことも学ばせて頂きました。

ただ、考える、生物というか、植物学というか、作物学というか、そんなのは、はじめてだったようで、。。最初は戸惑っていましたが、このあと、それ以外のアブラナ科植物の作物、平行変異などは比較的スムーズに。また、品種改良というか、育種をするということは、そのために何が必要となるのか。。。その当たりについては、しっかりとしていたのは、さすがだと。。。また、質問コーナーも、F1 hybrid育種の実際、イネでF1 hybrid育種の適応が難しい理由など。。。ぜひ、自分たちで野菜を栽培して、新しい作物を作ってみて下さい。何より、自分たちで実際にやってみるのが、一番だと思いますので。天王寺高校での最後は、恒例の「世界に向けての情報発信!!」という集合写真。

ただ、考える、生物というか、植物学というか、作物学というか、そんなのは、はじめてだったようで、。。最初は戸惑っていましたが、このあと、それ以外のアブラナ科植物の作物、平行変異などは比較的スムーズに。また、品種改良というか、育種をするということは、そのために何が必要となるのか。。。その当たりについては、しっかりとしていたのは、さすがだと。。。また、質問コーナーも、F1 hybrid育種の実際、イネでF1 hybrid育種の適応が難しい理由など。。。ぜひ、自分たちで野菜を栽培して、新しい作物を作ってみて下さい。何より、自分たちで実際にやってみるのが、一番だと思いますので。天王寺高校での最後は、恒例の「世界に向けての情報発信!!」という集合写真。

講義のあとは、校長先生、教頭先生を交えての交流会というか、discussionが通常なのですが、今回は出張でいらっしゃらず。。。鐵岡先生、武井先生、小西先生を交えての今日の講義と次への議論。来年も6月くらいにキャリア教育の講義のお願いを頂きました。ありがとうございました。こちらもできるだけのことをしたいと思いますので。

講義のあとは、校長先生、教頭先生を交えての交流会というか、discussionが通常なのですが、今回は出張でいらっしゃらず。。。鐵岡先生、武井先生、小西先生を交えての今日の講義と次への議論。来年も6月くらいにキャリア教育の講義のお願いを頂きました。ありがとうございました。こちらもできるだけのことをしたいと思いますので。