昨日から始まった北陸遠征。この秋の石川県では3つの小中学校での出前講義。最初は

加賀市立橋立中学校。今年は

春の5/10に続いて、2回目。春には「キャベツとブロッコリー」。今回は秋ということでリンゴのシーズン。開花から結実までをリンゴをモデルにしての出前講義。今年度は仙台で、

木町通小学校、

七北田小学校で行ってきましたが、中学校で行うのは、初めてのような。。。あと、橋立中ではいつものことですが、1コマでの講義。少し駆け足でした。あと、春先に講義を行った時は、「

国際植物の日」のイベントになっていました。今回は日程調整がついてないので、書類上は「

第55回「教育・文化週間」での教育・文化施設等における教育・文化関連行事のアウトリーチ活動」に関わるものではないですが、文化の日も近いことなので、後付けかもしれないですが、この関連イベントということで。。

最初に花を見て何の花か考えてもらいました。5人の方だったと思いますが、それぞれ、5つの花の名前がきちんと答えられたのは、さすがです。毎日、花を見ている環境だからだと。何よりかと思います。

このあたりでもナシ、カキなどの果樹を作っている関係でしょうか。ただ、果実は見たことあっても、花は見たことないというのが、現状でした。。。少し残念。。。ナシに限ってもでした。。。講義に使ったリンゴでいうと、種類・品種は東北ほどは定着していないような。。。こうしたところに地方地方の特色を感じ取れました。やっぱり、感動してもらえるのは、動画。花粉管伸長、

自家不和合性。どちらもへーーーという反応にはこちらも少しほっとします。また、その反応で起きることをしっかり観察できているのは、たいしたものだと思いました。あと、実際のリンゴと花の時代の比較も、驚きだったようです。意外と知ってそうで知らないこと。そうした身近なことに不思議があるのだということを、こうしたことから理解してもらえれば、幸いです。これからリンゴがおいしい時期。ぜひ、この週末に書けて、リンゴを食べて、復習する時間にしてもらえればと。。。

帰り際に、明翫先生に案内して頂き、栽培しているダイコンの観察会。作土が十分になくて、大変そうでした。肥料袋を作るとか。いろいろと議論ができました。

最後になりましたが、お世話になりました、上本校長先生、明翫先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 橋立中は昨年に新しい校舎に移動になったはずだと。自分が中学生の頃と比較する訳でないですが、あの当時も木造の校舎。もちろん、今とは比べものにならない、廊下を走ると、ぎしぎしと音がするような。。。それが、コンクリートの校舎に。。。という時代でした。今は、逆に、木造の校舎にというところも。何か、教室にいて、ほっとするものがあります

PS.のPS. 今回も橋立中へ伺う前に、寺岸先生が管理されている畑を見学させて頂きました。これだけの畑をお一人で。。。大変だと思うことと、すごいの一言でした。。。。やっぱり作物の維持管理は継続が重要だと。。。いつも痛感させられます。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 最近、学生さんがあちこちに出かけて、食事のパターンを出していたので。こちらも。橋立中の近くには、

北陸道のSAがあり、おもしろいことに、外からも利用ができる「尼御前SA」。近くに

尼御前岬があり、義経伝説でも有名な場所です。そういえば、小松市内には

安宅の関もあり、義経伝説として、とても有名なところもあったのを書くのをいつも失念してました。

講義の内容は、午前に引き続き、「花の不思議な世界」。とてもしっかりしていて、2コマ連続の講義でしたが、余裕を持って、振り返る時間をとる予定が、最後まで質問の時間などもあり。。。

講義の内容は、午前に引き続き、「花の不思議な世界」。とてもしっかりしていて、2コマ連続の講義でしたが、余裕を持って、振り返る時間をとる予定が、最後まで質問の時間などもあり。。。

午前中ではないですが、北陸では「リンゴ」はmajorではないので、品種名は「ふじ」くらいしかわからないと。ただ、一方で、自家不和合性、つまり、自分の遺伝子と同じ花粉で子孫を残すことがよくないことの理由を説明できた児童がいたのは、とても感動でした。また、いつもなら、単にリンゴの下のところに、蕚片とか、おしべ、雌しべが乾燥しているのを見てもらうところを、午前の中学生用のpptにしかない図を出して、雌しべと果実の対応の図も見てもらい、それを理解してもらったのは、とてもすばらしかったです。これで覚えたリンゴの不思議、この連休でスーパーに行って、改めて観察してみて下さい。

午前中ではないですが、北陸では「リンゴ」はmajorではないので、品種名は「ふじ」くらいしかわからないと。ただ、一方で、自家不和合性、つまり、自分の遺伝子と同じ花粉で子孫を残すことがよくないことの理由を説明できた児童がいたのは、とても感動でした。また、いつもなら、単にリンゴの下のところに、蕚片とか、おしべ、雌しべが乾燥しているのを見てもらうところを、午前の中学生用のpptにしかない図を出して、雌しべと果実の対応の図も見てもらい、それを理解してもらったのは、とてもすばらしかったです。これで覚えたリンゴの不思議、この連休でスーパーに行って、改めて観察してみて下さい。

最後には、日曜日に小松高校で行う「小学生向けの実験講座」の広報。まだ、応募枠があるということと、きてもらった方には、ちょっとしたプレゼントがあるかもと。。。

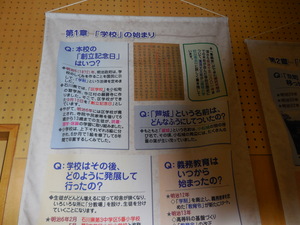

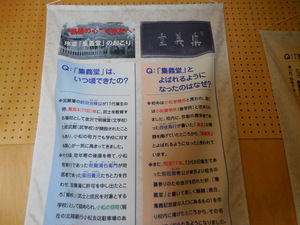

最後には、日曜日に小松高校で行う「小学生向けの実験講座」の広報。まだ、応募枠があるということと、きてもらった方には、ちょっとしたプレゼントがあるかもと。。。 江戸時代の藩校から「集義堂」と呼ばれていた時代のものが残っており、寺子屋と思えるような机などもありました。感動でした。

江戸時代の藩校から「集義堂」と呼ばれていた時代のものが残っており、寺子屋と思えるような机などもありました。感動でした。

浅野校長先生は出張されており、お会いできませんでしたが、中出先生、5年生の担任の先生方には大変お世話になりました。ありがとうございました。次年度以降もまた、こうした活動ができればと思います。

浅野校長先生は出張されており、お会いできませんでしたが、中出先生、5年生の担任の先生方には大変お世話になりました。ありがとうございました。次年度以降もまた、こうした活動ができればと思います。