今年最後のケーキ会

2012年12月26日 (水)

今年の教育・研究活動を振り返って。。。(12/22)

2012年12月22日 (土)

1/1に、今年の目標をHPに記してありました。教育面では、「戦略力」、「観察力」、「情報収集力」、「国際力」、「実践力」、「連携力」、「歴史力」の習得と言うことを銘打ちました。どれくらい浸透したのか。。。国際力、情報収集力と言うことでは、1月に海外の方にセミナーをお願いしました。また、多くの学生さんに国際会議に参加してもらいました。実践力、連携力という点では、日本育種学会関連で、10月、12月に優秀発表賞をいただきました。共同研究のおかげと言うこともあると思います。戦略力と言うことと言っていいのか、難しいですが、D2の大坂くんが「日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用」になったのは、これまでの積み重ねという戦略というのは。。。歴史力をどう提起するか、難しいですが、歴史を作るのか、古い歴史から学ぶのか。その当たりは、不十分だったかもしれません。また、最初に提起しませんでしたが、「文章力」という点では、このHPから、学生さんたちの文章が発信されるようにしないといけないと思いました。文章を書くのは、何より重要なトレーニングですから。。。

研究面はやはり、論文発表でしょうが、共同研究ベースのものとreview articleを1報というのは。。。反省しないといけないと思います。もちろん、審査中であったり、再投稿などありましたが、そんなことを言っているようではと言う気がします。2013年にはそのぶんをしっかり発表する形にしたいと。。dataをためずに論文にする、そういう習慣をつけることの大切さを実感し、反省させられた1年でした。

研究面はやはり、論文発表でしょうが、共同研究ベースのものとreview articleを1報というのは。。。反省しないといけないと思います。もちろん、審査中であったり、再投稿などありましたが、そんなことを言っているようではと言う気がします。2013年にはそのぶんをしっかり発表する形にしたいと。。dataをためずに論文にする、そういう習慣をつけることの大切さを実感し、反省させられた1年でした。震災からの復興元年という位置づけの2012年でした。その意味を心に刻み、2013年により明確な研究成果を出し、震災から復興したことを示したいと思います。

わたなべしるす

PS. 昨日は、『レポート力』アップのための情報探索入門--資料・情報の活用方法 (4)--の講義でした。昨年もこの講義をお願いされ、好評でした。今年の講義のコメント、感想文が届くのは年明けですが、また、来年も講義をお願いできるものであればと思います。

PS. 昨日は、『レポート力』アップのための情報探索入門--資料・情報の活用方法 (4)--の講義でした。昨年もこの講義をお願いされ、好評でした。今年の講義のコメント、感想文が届くのは年明けですが、また、来年も講義をお願いできるものであればと思います。2012年忘年会

2012年12月21日 (金)

2012年12月21日です。

巷ではマヤ暦の終り、世界の終りだ、と騒がれたり騒がれなかったりの今日この頃です。

実際は、マヤの1つの長期暦が終わって、次の長期暦に移行する、というのが正しいそうです。

日本的に言えば今日は24節気のひとつ、冬至であります。一年で一番昼が短い日です。

かぼちゃと小豆煮て食べな、と思う冬の午後であります。

さて、そんな昨日、植物生殖遺伝分野の忘年会が行われました。

菅野グループ、渡辺グループが一堂に会し、一年の労をねぎらう恒例行事です。

場所は京の町に夢が咲く仙台駅前店。大人数でも個室で飲める居酒屋です。

乾杯の音頭は菅野先生から。。。今年の抱負を達成できたか?

ぜひ振り返り、残り少ない2012年を有意義に過ごして欲しい、という挨拶を頂きました。

鍋、刺身、揚げ物、サラダと、とてもボリュームのあるコース内容で、お腹いっぱいになりました。

写真は鍋です。〆はラーメンでした。あっさりダシが美味でありました。

左は開始直後のM1幹事(ザ・チェックネルシャツーズの青い方)。まだ余裕。

右のは終了間際の幹事。両名、エンジン掛かってきました。

論文執筆や実験の憂さをひととき忘れ、多いに語り、飲み、食べたひとときでした。

最後に、渡辺先生から〆の挨拶を頂きました。

来年も積極的に動いて行こうという前向きなメッセージの後、恒例一本締めで。

その後、有志は二次会へ。。。夜は更けて行くのでありました。

私も今年度立てた抱負を振り返ってみました。

「丁寧」に仕事をしよう、と抱負を立ててますが、まだまだだと思います。

3月までもう少しありますので、引き続き心がけていきたいです。

もうひとつの抱負、コーヒーミルでコーヒー豆を引く、に関しては、かなりマイペースだったので、2013年は色んなコーヒー豆に出会いたいと思ってます。

今年もあと少し。引き続き、こつこつがんばります。

増子(鈴木)

追伸:

当グループのケーキ会で巡ったケーキ屋さんをまとめた、ケーキマップへのリンクをリンクページに追加しました。

当時のダイアリー記事へのリンクも拡充予定、今後も新規開拓していくと思われ、乞うご期待。

それでは、ちょっと早いですが今年もありがとうございました。来年も宜しくお願いいたします!

今年のアウトリーチ活動を振り返って。。。(12/20)

2012年12月20日 (木)

アウトリーチ活動については、labのHPにもまとめてありますし、それぞれのプロジェクト(新学術領域研究、若手研究(S))のHPにも記してあります。細かなことは、そちらをご覧下さい。もちろん、研究室ダイアリーのところをカテゴリー別にしておりますので、出前講義、研究室訪問をclick頂ければ、新しいものから見るようになりました。これも4月からのHPの大幅更新で、見やすくなったのではと思います。

では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。

では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。訪問したり、見学してもらうだけでなく、その時に質問できなかったことをmailで頂いたり、人生相談のようなものだったり。そうしたものへのmailでの回答も数多くありました。また、そうした方々から、出前講義の記事をHPで見ているというお知らせはありがたいものでした。

今年度の新しい取り組みとしては、「国際植物の日」への参加でした。期間中に、10校近くで講義をできたのではと思っております。来年は、期間が長くなるのもあり、より多くのところに、うかがえるようにしたいと思います。

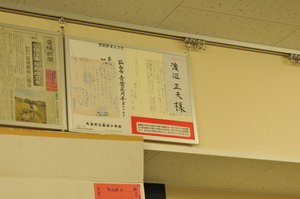

どこまでをアウトリーチ活動と呼ぶのか、難しいですが、アウトリーチ活動を取材頂き、新聞紙上にも数多く取り上げて頂きました。また、初めてでしたが、石川県でテレビ取材もうけ、ニュースにも取り上げて頂きました。さらに、ヒトのつながりのおかげで、11月には、愛媛・今治のFMラジオにも出演しました。ありがとうございました。現在、そのラジオをHPで公開できないか調整をしております。でき次第、また、お知らせします。こうした広報に近い活動かもしれないですが、愛媛新聞社様のご依頼で、今年は、1月から、5週に1度、日曜コラムの「道標」というのを書かせて頂き、次の日曜日が最終回となります。何を書けばよいのかと思った側面もありましたが、何とか、11回を無事つとめさせて頂き、現在、最終稿のゲラの校正段階になりました。ある意味、ほっとしているところです。

こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。

こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。わたなべしるす

古いもの、新しいもの、その先を。。(12/18)

2012年12月18日 (火)

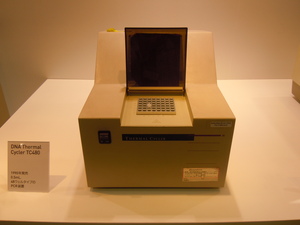

では、最新のものは。。。顕微鏡なのに、鏡筒がないのもあるらしいというか、ものだけは見た。sequencerにしても、次世代sequecerが登場し、その次の世代も開発だけでなく、実用段階にある。ただ、あまりに大量でどうやってこなすのか、など考えただけで、昔のやり方では無理があるというか、無理である。それは、RIでsequenceをしていたときには、X-ray filmからバンドをよんで、ATGCをtypingしていた。それが、sequencerの登場ではそれも不必要になった。新しいものが生まれることで、それに付随した他のfactorが必要になってくる。今回の次世代sequencerは、かなりギャップが大きいような気がするが、何とかしないといけない。。。

では、最新のものは。。。顕微鏡なのに、鏡筒がないのもあるらしいというか、ものだけは見た。sequencerにしても、次世代sequecerが登場し、その次の世代も開発だけでなく、実用段階にある。ただ、あまりに大量でどうやってこなすのか、など考えただけで、昔のやり方では無理があるというか、無理である。それは、RIでsequenceをしていたときには、X-ray filmからバンドをよんで、ATGCをtypingしていた。それが、sequencerの登場ではそれも不必要になった。新しいものが生まれることで、それに付随した他のfactorが必要になってくる。今回の次世代sequencerは、かなりギャップが大きいような気がするが、何とかしないといけない。。。では、その先はどうなるのか。。。結構難しい話かもしれないが、何とか読み間違えをしないようにと思う。ただ、この前に新聞で見たが、今年の将棋の名人戦で流れを変えたのは、読み間違えだったとあったような。。。プロでもそうだから、というのは許されないと思う。こちらも別の意味でプロなので。少なくとも2013年に飛躍するために、読み違えないように、さらにその先に続くようにと考えるきっかけになった古いものであった。

わたなべしるす