午前中は、波止浜小学校。一昨日から始まった、秋のふるさと出前授業も、この吉海小学校で最後。残っているのが、確か、日高小学校だけだったと。この時期に大規模なイベントがある関係で、来年2月の観音寺一高のSSHの会議の前後にと言うことで。6つの講義も何とか終わることができるのだなと。波止浜小学校と吉海小学校は校区的には、隣り合わせ。ただし、

来島海峡を隔てて。。。この

来島海峡に途中の馬島をはさんで今治の波止浜と大島の間に三連の吊り橋が架かって、車で自由な往来ができるようになったわけです。その前までは、今治港からフェリーで。30minくらいかかったでしょうか。この

来島大橋を渡り始めると、最初に波止浜地区にある造船所が見えて、そのあと、

来島海峡の潮の流れが。。。橋が架かる前には、この流れの横をフェリーで、広島県の三原まで出ていたなと。。。そんなことを思いつつ。造船と三連の吊り橋があるので、この風景にタオル工場があれば、まさに、今治のゆるキャラである「

バリィさん」が身につけているものがそろうわけだなと。

ただ、フェリーの本数よりも、バスの本数の方が、少し少ないのかなと。公共交通機関がないと大変というのは、震災後の沿岸部で見聞きしているところ。過疎というのには失礼かも知れないですが、何か考えないといけないことなのだなと。。。

そんなことを考えているうちに、

吉海小学校へ。学校の廊下からは畑にミカンが栽培されているのを見ることができ、窓越しにミカンの開花から結実を観察できるのは、よいところだなと。たぶん、宮城県ならナシ、山形県ならオウトウ、福島県はモモ、リンゴ、青森県、岩手県もリンゴが学校の窓から見えるところがあるのだろうと。そんなところには伺ったことがないですが、そういえば、

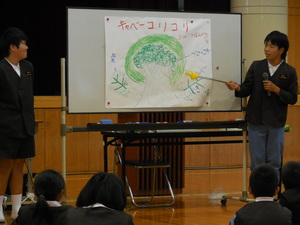

弘前高校に伺ったときに、駅から近くの町の真ん中にリンゴの木があったのを思い出しました。講義を行ったのは、体育館。去年は12月だったので、ずいぶん寒かったのを覚えていますが、今年は初日を除いて、比較的、暖かく。また、吉海小学校は2階から廊下でつながり。。。体育館を2Fから見たのもほんと久しぶりだなと。。こんな構造もよいなと。。。ここでの

講義は「花の不思議な世界」。昨日の国分小学校と同じversion。

ただ、導入はさっきのミカンの木があったので、ミカンの花を観察しているかなと言うのを聞いてみると、自然豊かな中で育った分だけ、花から結実までをしっかり観察している子供さんが多くて。。昨日の玉川中学校での自然観察と同じだなと。というか、自然豊かな中で普段の生活をできることがどれだけありがたいことか。。。ただ、今回は「リンゴ」。このリンゴが

バラ科に分類され、似ているかなと言うところから。なにより、吉海小学校がある校区内に「

よしうみバラ公園」というのがあることもあって。そこにも遠足などで行くのだと思います。よく観察していました。また、黄色のハイビスカスを見て、「オクラ」とこたえてくれた方が。ハイビスカスはさすがに自生してないので、その分、野菜の花をよく見ているのだなと。

雌しべの先端の電子顕微鏡写真、乳頭細胞への花粉管の侵入では、その小さいことに驚き、

花粉管侵入の時に、花粉と乳頭細胞の間に、橋を架けるように「foot」と言う構造物ができるのですが、それをしっかり気がつく方もいて、。。。とてもすばらしかったです。感動でした。そのあとは、リンゴをモデルにして、花から結実まで。ミカンのことはもちろんよく知っているので、いろいろな品種を加えて。ところが、驚いたのは、とある方のおうちには、リンゴの木があると。。。それも、違う品種。たしか、ふじとつがる。。。

自家不和合性があることを知っていて、品種を変えて、植えているのだろうかと思うくらい。。。試しに、サクランボを植えている人と聞いたら、1品種の方と2品種の方。。。明らかに大島・吉海地区には、自家不和合性を理解して、果樹栽培をしているのはと思うくらい。。。。農業でと言うか、栽培をするときに、2つの異なる品種がないと、結実しないと言うことを言われて植えたのかも知れないですが。。。本当にびっくりでした。さらに驚いたのは、そのリンゴの結実の様子。片方の品種が何かで枯れたら、もう片方の品種は結実しなくなったと。よく観察していました。感動を通り越しました。。。

で、りんごの普通において、下の部分に、「がく」が隠れているのを実際に切って観察してもらい。。。「へーーー。」だったようです。リンゴは、そうしたら、逆立ちだけど、他の果実ではどうなのと言うことで、「カキは???」と言う5年生が。とてもよい質問でした。それも質問の時間でないときに、手を上げて、質問をできる。いつもの大学でのセミナーと同じ形式での質問のタイミングを計ることができる力を持っている。吉海小学校の奥の深さを感じた瞬間でした。で、講義の最後のところで、一番になることの大切さ、将来自分がどんな職業になりたいのか。そんなことが決まっていますかと聞いたら、これもなんと、プロ野球選手、サッカー選手、獣医さん、外科のお医者さんなど、たくさん手が上がりました。ほんと、どこまでもすごい小学生でした。また、どこかで立派になって、再会できるのが楽しみになってきました。

講義のあとに児童代表から挨拶が。他の小学校でもあったはずですが、それについて、ちゃんと書いてなかったところもあったかも知れません。お許しください。と言うのこと、ありがとうございました。とてもしっかりした挨拶で。そのあと、この日は、午前午後とも覚えていました。世界に向けて、情報発信。

講義のあと、校長室で上迫校長先生とすばらしい自由研究について、紹介を頂きました。渡辺も小学校の頃、カニが大好きで、いろいろなものにカニを書いてい

たことはありますが、海から少し距離があったので、研究対象にしたことはなく、。。。是非、細かな研究内容を拝見したいと。。。最後になりましたが、吉海小学校・上迫校長先生をはじめとする6年生の関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

これでふるさと出前授業、秋の陣も終了。何よりコンパクトに3日間で6つの学校(玉川地区が3つの学校でしたので、8つの小中学校になりますが。。。)で出前講義ができたのも、

春に続いて統括頂きました、今治市立今治小学校・高橋校長先生のひとかたならぬご尽力の賜物です。残った学校については、年明け2月にまた、伺えればと思いますので。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

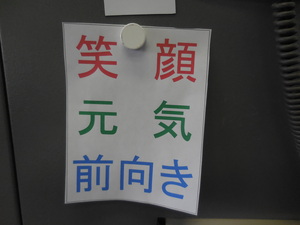

PS. 校長室には「

笑顔、元気、前向き」と言う標語が。。。以前、お目にかかったときに、東北大の広報で使っている「東北大、元気、前向き」と言うシールをお渡ししたのですが、それを気に入って頂き、この標語ができたと。。。ありがたい限りです。。。

PS.のPS. 講義の休憩の時に、3年生の担任の先生だったと思います。渡辺の所へ。

高校時代の同期で。クラスは一緒になったことはなかったと思いますが、何かの教科で一緒になったことがあったような。高校を卒業して30年はお目にかかってなかったと。こんなところでと言うのも不思議なご縁でした。今度は、出前講義をする担当の学年でお世話になることができればと。声をかけて頂き、ありがとうございました。そんなご縁とは、ちょっとあれですが。。。

渡辺が卒業した高校のことがnet、新聞紙上に。。。このあとどうなるのか、少し見ていないといけないことだなと。。。