秋冬野菜中間レポート第二弾です。遅れてしまい申しわけありません。文学部一年坂本七海です。

コマツナ

12日目に全てのコマツナから本葉が発芽。双葉は丸いハート型をしていたが、本葉はギザギザしており、コマツナらしい形態に近づいてきた。15日目のあたりで茎の細さが葉っぱの重みに耐えきれなくなったと見え、曲がりくねるものが増えた。鉢植えのためか、茎があまり太くならない。17日目から肥料を試しに少しだけまいてみる。水もお米のとぎ汁にして養分を足す。そのせいか、土が白っぽくなった。22日目に両方の本葉がそろったコマツナが二つできた。26日目現在、大きさは8センチほど。寒いせいか、窓辺は結露が酷い。コマツナに悪影響を与えないか心配である。時々、ベランダにおいて日向にさらしている。

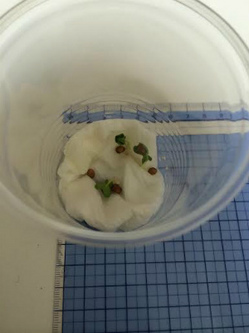

レッドラディッシュ

レッドラディッシュ

こちらはほとんど成長を止めたようだ。むしろ日に日にひょろひょろ細く枯れかけている。食す頃合いかもしれないが、長さが足りないのでためらい中。長いものは五、六センチあるが、ほとんどは四センチ以下である。そろそろ成長を見切るべきかもしれない。

**********************

**********************

渡辺コメント

文学部・坂本さん、2回目の投稿ありがとうございました。2人目ですね。コマツナで本葉が出てきているのは、よいことだと思います。ただ、前の時にもコメントしたように、子葉の下、1cm位にまで埋めた方が、安定があります。このHPだけでなく、netでコマツナの栽培などを調べてみてはどうでしょうか。茎は短くして栽培していると思います。また、ぼちぼち、間引きの時期だと思いますし、肥料を上げることは、メンターの方が書いていると思います。米のとぎ汁だけでは足りないと思いますよ。あと、日中はできるだけ日光が当たるところにして、夜をどこにするか、工夫をして下さい。

レッドラディッシュ、長さはあくまで目安です。条件によって大きさは違ってきます。光がありすぎると、徒長しにくい可能性がありますね。食べてみるのもよいと思います。市販のものを購入して比較して下さい。どれくらいうまくいっているか、わかると思います。次は、中間発表ですね。楽しみにしています。

わたなべしるす

**********************

コマツナ

12日目に全てのコマツナから本葉が発芽。双葉は丸いハート型をしていたが、本葉はギザギザしており、コマツナらしい形態に近づいてきた。15日目のあたりで茎の細さが葉っぱの重みに耐えきれなくなったと見え、曲がりくねるものが増えた。鉢植えのためか、茎があまり太くならない。17日目から肥料を試しに少しだけまいてみる。水もお米のとぎ汁にして養分を足す。そのせいか、土が白っぽくなった。22日目に両方の本葉がそろったコマツナが二つできた。26日目現在、大きさは8センチほど。寒いせいか、窓辺は結露が酷い。コマツナに悪影響を与えないか心配である。時々、ベランダにおいて日向にさらしている。

レッドラディッシュ

レッドラディッシュこちらはほとんど成長を止めたようだ。むしろ日に日にひょろひょろ細く枯れかけている。食す頃合いかもしれないが、長さが足りないのでためらい中。長いものは五、六センチあるが、ほとんどは四センチ以下である。そろそろ成長を見切るべきかもしれない。

**********************

**********************渡辺コメント

文学部・坂本さん、2回目の投稿ありがとうございました。2人目ですね。コマツナで本葉が出てきているのは、よいことだと思います。ただ、前の時にもコメントしたように、子葉の下、1cm位にまで埋めた方が、安定があります。このHPだけでなく、netでコマツナの栽培などを調べてみてはどうでしょうか。茎は短くして栽培していると思います。また、ぼちぼち、間引きの時期だと思いますし、肥料を上げることは、メンターの方が書いていると思います。米のとぎ汁だけでは足りないと思いますよ。あと、日中はできるだけ日光が当たるところにして、夜をどこにするか、工夫をして下さい。

レッドラディッシュ、長さはあくまで目安です。条件によって大きさは違ってきます。光がありすぎると、徒長しにくい可能性がありますね。食べてみるのもよいと思います。市販のものを購入して比較して下さい。どれくらいうまくいっているか、わかると思います。次は、中間発表ですね。楽しみにしています。

わたなべしるす

**********************