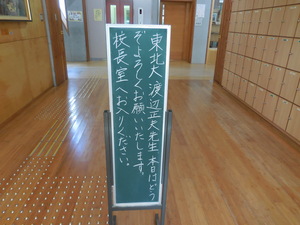

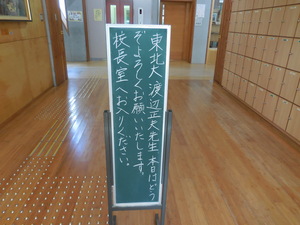

今年は秋が早いこともあって、リンゴの色づきもよくなるのではないかと。今朝も、それなりに寒かったと。。。空もずいぶんと秋空になって。一方で、寒暖の差異も大きいので、普段の生活をする方も体調管理が大変で。。。ただ、湿度が下がってきたのは、しのぎよいのかなと言うもあって。。。写真を撮る時間がありませんでしたが、今年の夏の気象条件がよくなかったからだと思いますが、ヘチマの葉っぱの生育はよかったですが、花があまり咲いてなく、来月の「ヘチマの仲間」の講義で大丈夫かなということで。。。ヘチマも沖縄などでは食べる作物なので、作物の栽培はやっぱり難しいなと。。。一方、建物に入ろうとしたときに、「博士、教授!!」と、窓から声をかけてくれたのは、うれしいですね。また、この木町通小学校では、いつも小さな黒板にwelcomeを書いてくれています。ありがとうございます。いつもうれしく拝見しています。

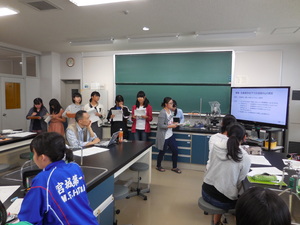

そんな中で、久しぶりの木町通小学校の5年生に「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」。5月に「キャベツとブロッコリー」を講義して以来です。3クラスが教室に入ってくれたところで、この学年なのだなと。。。思い出しました。最初は、いつものように花を見て、名前を知っているかな??ということ。5つあったうち、ガーベラは難しかったですが、それでもわかる方が。たいしたものでした。また、ヒルガオの理由として、影があるからというのも。では、花を構成している、がく、花びら、雄しべ、雌しべの順番は???となると。その後は花粉管伸長の動画と電子顕微鏡での雌しべの先端の観察。10,000倍以上に見えるというのは、かなり不思議な世界のようでした。

そんな中で、久しぶりの木町通小学校の5年生に「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」。5月に「キャベツとブロッコリー」を講義して以来です。3クラスが教室に入ってくれたところで、この学年なのだなと。。。思い出しました。最初は、いつものように花を見て、名前を知っているかな??ということ。5つあったうち、ガーベラは難しかったですが、それでもわかる方が。たいしたものでした。また、ヒルガオの理由として、影があるからというのも。では、花を構成している、がく、花びら、雄しべ、雌しべの順番は???となると。その後は花粉管伸長の動画と電子顕微鏡での雌しべの先端の観察。10,000倍以上に見えるというのは、かなり不思議な世界のようでした。

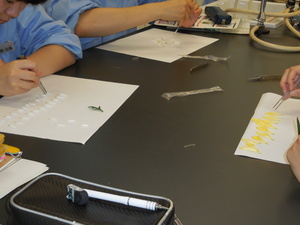

ここまでの花のイントロのあと、では、リンゴの花からリンゴができるまでを知っていますかというと、知っていると。なんと、福島市内におじいちゃんのおうちがあるとか。ちゃんと観察しているのだなと。。とても感動でした。リンゴだけでなくて、多くのバラ科の果樹を栽培していて、色々なバラか果樹を知っているもすごかったです。。。恐れ入りました。では、そのリンゴにはいくつかの不思議があって。。。その1つが「自家不和合性」。なぜ、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きなのか。。。ずいぶんとみんな考えてくれて、多様な子孫を残すことができると。。。よく考えてくれたと思います。遺伝的多様性の従生の一端を理解してくれたのでは。。。もう1つは、リンゴの下のへこんだ部分には、がくと雄しべ、雌しべがミイラのように乾燥していると。それを実際に観察をしてもらい。。。給食前の時間なので、おなかがすいていたのでしょうか。しっかり観察していました。最後は質問の時間。たくさんの質問をくれました。まだ、十分でなかったと思います。お手紙で送って下さい。お待ちしております。

ここまでの花のイントロのあと、では、リンゴの花からリンゴができるまでを知っていますかというと、知っていると。なんと、福島市内におじいちゃんのおうちがあるとか。ちゃんと観察しているのだなと。。とても感動でした。リンゴだけでなくて、多くのバラ科の果樹を栽培していて、色々なバラか果樹を知っているもすごかったです。。。恐れ入りました。では、そのリンゴにはいくつかの不思議があって。。。その1つが「自家不和合性」。なぜ、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きなのか。。。ずいぶんとみんな考えてくれて、多様な子孫を残すことができると。。。よく考えてくれたと思います。遺伝的多様性の従生の一端を理解してくれたのでは。。。もう1つは、リンゴの下のへこんだ部分には、がくと雄しべ、雌しべがミイラのように乾燥していると。それを実際に観察をしてもらい。。。給食前の時間なので、おなかがすいていたのでしょうか。しっかり観察していました。最後は質問の時間。たくさんの質問をくれました。まだ、十分でなかったと思います。お手紙で送って下さい。お待ちしております。

木町通小学校で恒例なのは、講義のあとに、一緒の給食。今回は、午後から会議があったり、また、後述しますが、。。。そんなことがあって、今日は給食も校長先生との話もできず、申し訳ありませんでした。次回のヘチマ、ヒマワリの時には、ご一緒できると思いますので。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、今回の講義でお世話になった、校長先生、教務の熊谷先生、5年生の担任の先生方、ありがとうございました。これからも科学の芽を育てるために、緊密な連携ができればと思います。

木町通小学校で恒例なのは、講義のあとに、一緒の給食。今回は、午後から会議があったり、また、後述しますが、。。。そんなことがあって、今日は給食も校長先生との話もできず、申し訳ありませんでした。次回のヘチマ、ヒマワリの時には、ご一緒できると思いますので。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、今回の講義でお世話になった、校長先生、教務の熊谷先生、5年生の担任の先生方、ありがとうございました。これからも科学の芽を育てるために、緊密な連携ができればと思います。

わたなべしるす

わたなべしるす

PS. いつもは単純に最後は、がんばろうねという形で終わるのですが、いつも白衣姿で講義をするときに、何も言わず、本当はあまり、そうしたことを人前ですることでもないと思ったのですが、喪章の代わりのものをつけて。。。なぜ、このようなことをしているのか。それは、渡辺に今日の話をした「自家不和合性」のことを教えてくれて、その研究をすることを導いてくれた日向先生が亡くなられ、今日がお通夜で、その場所が、木町通小学校であるからだと。1年くらい前だったでしょうか。日向先生と電話でおはなししたときに「出前講義をがんばっているんだね。」というような声をかけていただき。。。500回の出前講義を新聞で見てくれたからだったかもしれません。正確に覚えていませんが。。。そんなで、そんな日にこの自家不和合性の講義をできたことも、不思議なご縁だと。。。小学生の皆さんには少し難しい話だったかもしれないですが。。。きっといつか、わかってくれるときが来るだろうと。。。それをご了解頂きました、5年生の先生方、ありがとうございました。

PS.のPS. 1年前に木町通小学校で同じ講義をしたとき、こんなことを記していました。「師匠よりも優れたこととして、「青は藍より出でて藍より青し」ということわざが。。それが講義の合間で出てきて、ちゃんと知っている方も。。。感動の連続でした。。」と。。。。去年の同じ日の講義を見て、どれだけ師匠よりもちゃんとできているのだろうかと、この記事を書きながら、深く考えた1日でした。ありがとうございました。さらに精進したいと思います。

PS.のPS. 1年前に木町通小学校で同じ講義をしたとき、こんなことを記していました。「師匠よりも優れたこととして、「青は藍より出でて藍より青し」ということわざが。。それが講義の合間で出てきて、ちゃんと知っている方も。。。感動の連続でした。。」と。。。。去年の同じ日の講義を見て、どれだけ師匠よりもちゃんとできているのだろうかと、この記事を書きながら、深く考えた1日でした。ありがとうございました。さらに精進したいと思います。

そんな中で、久しぶりの木町通小学校の5年生に「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」。5月に「キャベツとブロッコリー」を講義して以来です。3クラスが教室に入ってくれたところで、この学年なのだなと。。。思い出しました。最初は、いつものように花を見て、名前を知っているかな??ということ。5つあったうち、ガーベラは難しかったですが、それでもわかる方が。たいしたものでした。また、ヒルガオの理由として、影があるからというのも。では、花を構成している、がく、花びら、雄しべ、雌しべの順番は???となると。その後は花粉管伸長の動画と電子顕微鏡での雌しべの先端の観察。10,000倍以上に見えるというのは、かなり不思議な世界のようでした。

そんな中で、久しぶりの木町通小学校の5年生に「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」。5月に「キャベツとブロッコリー」を講義して以来です。3クラスが教室に入ってくれたところで、この学年なのだなと。。。思い出しました。最初は、いつものように花を見て、名前を知っているかな??ということ。5つあったうち、ガーベラは難しかったですが、それでもわかる方が。たいしたものでした。また、ヒルガオの理由として、影があるからというのも。では、花を構成している、がく、花びら、雄しべ、雌しべの順番は???となると。その後は花粉管伸長の動画と電子顕微鏡での雌しべの先端の観察。10,000倍以上に見えるというのは、かなり不思議な世界のようでした。

ここまでの花のイントロのあと、では、リンゴの花からリンゴができるまでを知っていますかというと、知っていると。なんと、福島市内におじいちゃんのおうちがあるとか。ちゃんと観察しているのだなと。。とても感動でした。リンゴだけでなくて、多くのバラ科の果樹を栽培していて、色々なバラか果樹を知っているもすごかったです。。。恐れ入りました。では、そのリンゴにはいくつかの不思議があって。。。その1つが「自家不和合性」。なぜ、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きなのか。。。ずいぶんとみんな考えてくれて、多様な子孫を残すことができると。。。よく考えてくれたと思います。遺伝的多様性の従生の一端を理解してくれたのでは。。。もう1つは、リンゴの下のへこんだ部分には、がくと雄しべ、雌しべがミイラのように乾燥していると。それを実際に観察をしてもらい。。。給食前の時間なので、おなかがすいていたのでしょうか。しっかり観察していました。最後は質問の時間。たくさんの質問をくれました。まだ、十分でなかったと思います。お手紙で送って下さい。お待ちしております。

ここまでの花のイントロのあと、では、リンゴの花からリンゴができるまでを知っていますかというと、知っていると。なんと、福島市内におじいちゃんのおうちがあるとか。ちゃんと観察しているのだなと。。とても感動でした。リンゴだけでなくて、多くのバラ科の果樹を栽培していて、色々なバラか果樹を知っているもすごかったです。。。恐れ入りました。では、そのリンゴにはいくつかの不思議があって。。。その1つが「自家不和合性」。なぜ、自分の花粉がきらいで、他人の花粉が好きなのか。。。ずいぶんとみんな考えてくれて、多様な子孫を残すことができると。。。よく考えてくれたと思います。遺伝的多様性の従生の一端を理解してくれたのでは。。。もう1つは、リンゴの下のへこんだ部分には、がくと雄しべ、雌しべがミイラのように乾燥していると。それを実際に観察をしてもらい。。。給食前の時間なので、おなかがすいていたのでしょうか。しっかり観察していました。最後は質問の時間。たくさんの質問をくれました。まだ、十分でなかったと思います。お手紙で送って下さい。お待ちしております。

木町通小学校で恒例なのは、講義のあとに、一緒の給食。今回は、午後から会議があったり、また、後述しますが、。。。そんなことがあって、今日は給食も校長先生との話もできず、申し訳ありませんでした。次回のヘチマ、ヒマワリの時には、ご一緒できると思いますので。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、今回の講義でお世話になった、校長先生、教務の熊谷先生、5年生の担任の先生方、ありがとうございました。これからも科学の芽を育てるために、緊密な連携ができればと思います。

木町通小学校で恒例なのは、講義のあとに、一緒の給食。今回は、午後から会議があったり、また、後述しますが、。。。そんなことがあって、今日は給食も校長先生との話もできず、申し訳ありませんでした。次回のヘチマ、ヒマワリの時には、ご一緒できると思いますので。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、今回の講義でお世話になった、校長先生、教務の熊谷先生、5年生の担任の先生方、ありがとうございました。これからも科学の芽を育てるために、緊密な連携ができればと思います。

わたなべしるす

わたなべしるすPS. いつもは単純に最後は、がんばろうねという形で終わるのですが、いつも白衣姿で講義をするときに、何も言わず、本当はあまり、そうしたことを人前ですることでもないと思ったのですが、喪章の代わりのものをつけて。。。なぜ、このようなことをしているのか。それは、渡辺に今日の話をした「自家不和合性」のことを教えてくれて、その研究をすることを導いてくれた日向先生が亡くなられ、今日がお通夜で、その場所が、木町通小学校であるからだと。1年くらい前だったでしょうか。日向先生と電話でおはなししたときに「出前講義をがんばっているんだね。」というような声をかけていただき。。。500回の出前講義を新聞で見てくれたからだったかもしれません。正確に覚えていませんが。。。そんなで、そんな日にこの自家不和合性の講義をできたことも、不思議なご縁だと。。。小学生の皆さんには少し難しい話だったかもしれないですが。。。きっといつか、わかってくれるときが来るだろうと。。。それをご了解頂きました、5年生の先生方、ありがとうございました。

PS.のPS. 1年前に木町通小学校で同じ講義をしたとき、こんなことを記していました。「師匠よりも優れたこととして、「青は藍より出でて藍より青し」ということわざが。。それが講義の合間で出てきて、ちゃんと知っている方も。。。感動の連続でした。。」と。。。。去年の同じ日の講義を見て、どれだけ師匠よりもちゃんとできているのだろうかと、この記事を書きながら、深く考えた1日でした。ありがとうございました。さらに精進したいと思います。

PS.のPS. 1年前に木町通小学校で同じ講義をしたとき、こんなことを記していました。「師匠よりも優れたこととして、「青は藍より出でて藍より青し」ということわざが。。それが講義の合間で出てきて、ちゃんと知っている方も。。。感動の連続でした。。」と。。。。去年の同じ日の講義を見て、どれだけ師匠よりもちゃんとできているのだろうかと、この記事を書きながら、深く考えた1日でした。ありがとうございました。さらに精進したいと思います。