マカロンが盛岡からやって来ました。渡辺先生の出張のお土産です。ありがとうございます!

北上が本店の菓子店ブール・ドゥ・ネージュのマカロンとダックワーズですよー!やったー!このお店とは、ちょっとばかり縁があり、渡辺先生が買ってきて下さいました。盛岡三高の近くだしね。あ、最近テーマ曲が出来たらしいよ(業務連絡)。

ここで、マカロンについての歴史を少しおさらいしてみましょう。マカロンとは、フランスのメレンゲ菓子のこと。卵白と砂糖を泡だてたメレンゲに、細かく砕いたアーモンドやくるみなどの木の実を混ぜ合わせて焼いたものです。語源はパスタの"マカロニ"からと言われています。フランス菓子なのに"マカロニ"?ふふふ、そ・れ・に・はッ、深い訳があるのよッ(ダミ声で)。

マカロンの始まりは、16世紀。かのメディチ家の姫であるカトリーヌ・ド・メディシスが、イタリアからフランスへ嫁いだ際、一流の料理人、菓子職人を多く連れて嫁いだと言われているんですが、彼らがフランスにマカロンを伝えたのが始まりらしいです(諸説あるうちの一つです)。セレブってすごい!彼らはマカロンだけでなく、多くの食文化を伝え、独自に発展させ、フランス料理の礎を築いたとされているんですね。

さて、マカロンと一口に言っても、様々な種類があるのをご存知でしょうか。例えば、ロレーヌ地方に伝わる「マカロン・ド・ナンシー」、北フランスの「マカロン・ダミアン」、ボルドー地方の「マカロン・ド・サンテミリオン」など。素材は基本、卵白、砂糖、アーモンドなんですが、作り方がちょっとづつ違います。外見、食感はかなり違います。色んなバリエーションがあるってことは、日本の最中みたいなものかもね(つぶあん、こしあん、等々、種類が沢山あるし)。

そして、日本人がもっとも親しんでいるポピュラーなものが「マカロン・パリジャン」。パリ風マカロンです。老舗の菓子店「ダロワイヨ」が1832年に作ったマカロンにアーモンドクリームを挟んだものが原型と言われたり、1930年に「ラデュレ」が2枚のマカロンにジャムやクリームを挟んで売ったのが始まりとか言われています(諸説あります)。ちなみに、最中の商品としての起源は江戸時代、吉原の当時の煎餅屋、「竹村伊勢」で売り出されたものだと言われています。

そんな「マカロン・パリジャン」ですが、すべすべの肌に、"ピエ"と呼ばれるぎざぎざがついており、ほろっとほどける食感が最大の特徴です。これ、実は作るのにかなりコツがいるそうで、作り手泣かせのお菓子なのだそうです。その日の天候、気温に左右され、プロのパティシエでも、まれに失敗することがあるとか。ちなみに、最中のあんこも、その時の小豆の含水率、気温、湿度に出来上がりが左右されます。一定の風味を保つため、熟練の職人さんが日々、煮詰め方を変えているそうです。

現在のマカロンはその可愛らしい外見と、多様な香味から日本でも広く愛されています。「マカロン・パリジャン」自体がシンプルなレシピであるからこそ、加えた素材の個性が生かしやすく、各店ごと多様なバリエーションが生み出されていると言えるでしょう。代表的なところで言えば、ピエール・エルメ・パリ、ラデュレ(かつてピエールエルメも在籍してました)、サダハル・アオキ等々が代表的なマカロンの名店です。まさに群雄割拠の戦国時代ですね。お値段もピンからキリまであります。最中の価格もピンからキリまで、あるしねー。

ま、いろいろ語ってみたけーどー。難しい解釈は抜きで、一口で幸せな気持ちにさせてくれるものだと思うんですよ、マカロンって。もちもちしてほろっとほどける、はかなげな食感も日本人好みなのかもしれませんね。女性を中心に、幅広い層に支持されているのも納得な気がーするー。

と言う訳で、マカロンごちそうさまでした!

ますこ

ついしん。

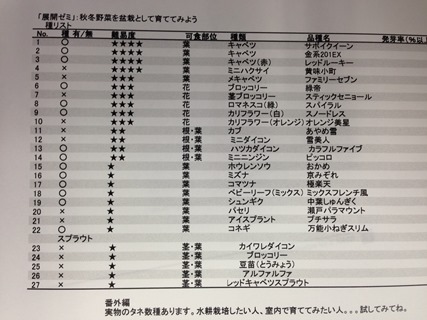

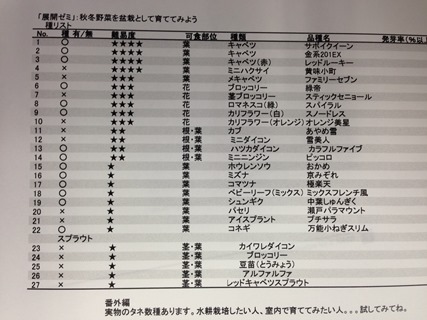

展開ゼミ、準備してます。いまのところの種リストはこんな感じです。

暫定案なので、まだ変更の余地あります。鉢植えとして育ててもらうもの2種と、モヤシ(スプラウト)を育ててもらおうと思ってます。秋冬なんで、基本的に葉もの、根もの主体になるよ(ブロッコリー、カリフラワーは花だけど)。仙台の凍てつき霜降る冬の中、実物を育てたいという猛者のために、一応種はあります。奇特な方はお声掛けを。ともあれ、楽しんでくれるのが一番うれしいので、気楽に。だけど、レポートのためのデータ取りは忘れずに!

今年は気温がそれなりであったかもしれないが、異常気象であった。すごい雨降りであった。その意味では、地球レベルの危機である。CO2が多くなってきたからであろうか。植物がCO2を固定しているが、それ以上に使っているから。というので、色々考えられているが、地中に埋めるとか。埋めたとき、どうなるのだろうか。地球の中で何が起きるのだろうか。。。何か起きなければ、。。。前に書いたことがあるかもしれないが、できるかどうかは別として、宇宙空間にというのは。。。もちろん、その方が宇宙全体の危機を招くのかもしれない。その当たりはバランスの問題で。。。いずれ、この危機的状態を何とかしないといけない。。。これよりも最悪にならないように。。。

今年は気温がそれなりであったかもしれないが、異常気象であった。すごい雨降りであった。その意味では、地球レベルの危機である。CO2が多くなってきたからであろうか。植物がCO2を固定しているが、それ以上に使っているから。というので、色々考えられているが、地中に埋めるとか。埋めたとき、どうなるのだろうか。地球の中で何が起きるのだろうか。。。何か起きなければ、。。。前に書いたことがあるかもしれないが、できるかどうかは別として、宇宙空間にというのは。。。もちろん、その方が宇宙全体の危機を招くのかもしれない。その当たりはバランスの問題で。。。いずれ、この危機的状態を何とかしないといけない。。。これよりも最悪にならないように。。。