昨日は、今回校内の改修工事の関係などで、出前講義をできなかった、日高小学校との打合せでした。来年度は、春、秋のどちらかではできるというようなことをお話しでき、ありがたい限りでした。また、残りの時間で、今治南の別府先生にアブラナ栽培、遺伝資源のことなどを伺い、今後の参考を頂きました。ありがとうございました。

前々日は、日吉小、常盤小への出前講義でしたが、3日目の午前は、新居浜市立金子小学校。新居浜市は今治市のお隣のお隣。今回この小学校に行くきっかけになったのは、この日の午後から伺う、今治小学校の理科を担当され、様々なことでお世話になっていた、岡田先生が昇任され、教頭先生としてこの小学校に赴任されたことでした。子供の頃はあまり電車に乗ることもなかったのもあり、同じ愛媛県内なのですが、新居浜駅で下車したことは、今回が初めてだったような気がします。朝から、少し雨模様で、昨日よりもずいぶん寒い気温でしたが、室内は、一昨日同様に、暖房を十分にかけた環境を準備頂き、ありがとうございました。腰の方も、順調な状態で、講義ができました。

6年生、4クラスへの講義でしたが、今回は、特にインフルエンザなどもはやってなく、見やすい場所で見てもらえたのは、よかったのかなと。意外と知らなかったのは、お寿司に使う、ユウガオ、つまり、かんぴょうなのですが。。。最近の子供さんたちは、くるくる寿司に行くことが多く、いわゆる、にぎり寿司の方が多いのでしょう。食べる機会が。そんなで、ウリ科、お寿司に使うというのは、今の子供たちには、ヒントにならないのでしょうか。。結構、びっくりでした。初めて、大学の教員が講義をしたのかなという感じで、最初は、手を上げる子供さんたちも少なかったのですが、後半になるに従って、多くの子供さんたちが様々ことをこたえてくれたのは、何よりでした。

6年生、4クラスへの講義でしたが、今回は、特にインフルエンザなどもはやってなく、見やすい場所で見てもらえたのは、よかったのかなと。意外と知らなかったのは、お寿司に使う、ユウガオ、つまり、かんぴょうなのですが。。。最近の子供さんたちは、くるくる寿司に行くことが多く、いわゆる、にぎり寿司の方が多いのでしょう。食べる機会が。そんなで、ウリ科、お寿司に使うというのは、今の子供たちには、ヒントにならないのでしょうか。。結構、びっくりでした。初めて、大学の教員が講義をしたのかなという感じで、最初は、手を上げる子供さんたちも少なかったのですが、後半になるに従って、多くの子供さんたちが様々ことをこたえてくれたのは、何よりでした。

最後は、集合写真とサイン会。ここのサイン会も盛り上がり、さて、どれくらいサインを書いたでしょうか。。。

最後は、集合写真とサイン会。ここのサイン会も盛り上がり、さて、どれくらいサインを書いたでしょうか。。。

記事を書いている途中で、岡田教頭先生からmailを頂き、「花粉やめしべのことがよく分かった」「楽しかった」「おもしろかった」「知らないことがいっぱいあってびっくりした」などという子供さんたちの反応を聞いて、初めての学校だったですが、こちらもほっとしました。ありがとうございました。身の回りにはままだ、不思議なことがたくさんあります。ぜひ、たくさん観察してください。

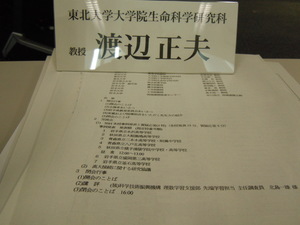

午後からは、午前の話にも出てきた今治小学校。今治市で出前講義を始めてから、継続している小学校です。これまでの小学校同様に、校長室、理科室とも暖かくして頂き、腰に負担がかかることなく、講義をすることができました。ありがとうございました。今治小学校も、美須賀小学校、日吉小学校同様に小規模校ですが、とても活発で、質問にもはきはきと答えてくれたのは、感動でした。何より、他の小学校だったら、たとえば、アサガオ、ヒルガオがヒルガオ科で、その仲間にサツマイモがあるというのを、クイズ形式にすると、ずいぶん時間がかかるのですが、スーパーで見たことがあるという5年生。とても、毎日の生活を観察していました。また、トウモロコシにあるひげのよう見えるもの。あれは、めしべな訳ですが。。それもぱっと、こたえる別の5年生。ぜひ、東北大でいっしょに渡辺と研究をしましょう。すごかったです。

午後からは、午前の話にも出てきた今治小学校。今治市で出前講義を始めてから、継続している小学校です。これまでの小学校同様に、校長室、理科室とも暖かくして頂き、腰に負担がかかることなく、講義をすることができました。ありがとうございました。今治小学校も、美須賀小学校、日吉小学校同様に小規模校ですが、とても活発で、質問にもはきはきと答えてくれたのは、感動でした。何より、他の小学校だったら、たとえば、アサガオ、ヒルガオがヒルガオ科で、その仲間にサツマイモがあるというのを、クイズ形式にすると、ずいぶん時間がかかるのですが、スーパーで見たことがあるという5年生。とても、毎日の生活を観察していました。また、トウモロコシにあるひげのよう見えるもの。あれは、めしべな訳ですが。。それもぱっと、こたえる別の5年生。ぜひ、東北大でいっしょに渡辺と研究をしましょう。すごかったです。

また、こたえる様子など、昨年教えた子供さんと似ているなと思ったら、その方の弟さん。お兄さん同様に活発で。こんなつながりができるのは、うれしい限りです。どこの小学校でも同じですが、花粉管伸長、自家不和合性の動画の時には、「へーーーーーーー」という歓声が上がったのは、うれしい限りです。植物もすごいんだぞと。。。こんな風に感動を受けながらの講義だったからでしょうか、なんか、子供たちに圧倒され続けた2hrでした。

また、こたえる様子など、昨年教えた子供さんと似ているなと思ったら、その方の弟さん。お兄さん同様に活発で。こんなつながりができるのは、うれしい限りです。どこの小学校でも同じですが、花粉管伸長、自家不和合性の動画の時には、「へーーーーーーー」という歓声が上がったのは、うれしい限りです。植物もすごいんだぞと。。。こんな風に感動を受けながらの講義だったからでしょうか、なんか、子供たちに圧倒され続けた2hrでした。

リンゴ、自家不和合性、生殖、植物の不思議をたくさん理解してくれたのだと思います。また、毎日の生活の中で、観察することの大切さを学んでくれたのを実感できました。終わったあとには、いつものように集合写真。それで終わるかと思ったら、ちゃんとマジックペンを用意している子供さんがいて、サイン会、握手会。「おうちに持って帰って、宝物にしよう。」というのを聞いて、うれしい限りでした。ぜひ、感想などのお手紙をください。お返事を書きますので。

リンゴ、自家不和合性、生殖、植物の不思議をたくさん理解してくれたのだと思います。また、毎日の生活の中で、観察することの大切さを学んでくれたのを実感できました。終わったあとには、いつものように集合写真。それで終わるかと思ったら、ちゃんとマジックペンを用意している子供さんがいて、サイン会、握手会。「おうちに持って帰って、宝物にしよう。」というのを聞いて、うれしい限りでした。ぜひ、感想などのお手紙をください。お返事を書きますので。

最後になりましたが、金子小学校・藤田校長先生、岡田教頭先生をはじめとする先生方、今治小学校・渡部校長先生、理科の渡邊先生をはじめとする先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年もぜひ、お世話になれればと思います。

最後になりましたが、金子小学校・藤田校長先生、岡田教頭先生をはじめとする先生方、今治小学校・渡部校長先生、理科の渡邊先生をはじめとする先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年もぜひ、お世話になれればと思います。

わたなべしるす

PS. 昨日は、母校の今治西高等学校にも伺い、生物の先生方と今年の東北大学への希望者などを伺い、ぜひ、がんばってほしいと。そんな折、渡辺が大学4年生の時に、教育実習でお世話になった、白川先生が定年されたあと、非常勤でこられておられ、お会いすることができました。とても懐かしく、昔と変わっておられず。何より、実習中に頂いた言葉というか、教えて頂いた、「年をとるほど、雑用は多くなるので、それをどれだけ迅速に右から左に片付けるか。それが、真に自分がやりたいことをやるためには大切である」と。教わった当時は、そんなこと気にすることないほど、雑用もなくだったのですが、今となっては、この言葉の意味の大切さを痛感しております。ありがとうございました。

それから、10/30にも一度記しましたが、科

学者の卵、SSHなどでお会いしている高校生から、というか、今年の受験生から、AO入試などで無事合格したというお知らせを頂きました。うれしい限りで

す。連絡ありがとうございました。もちろん、だめだった方も、その陰にはいらっしゃるはずで。。受験は始まったばかり。捲土重来。きっと希望するところに

行くことができます。もうすこしです。力を緩めることなく、がんばってください。このような応援しかできないのが、なんとも。。。。。。

それから、10/30にも一度記しましたが、科

学者の卵、SSHなどでお会いしている高校生から、というか、今年の受験生から、AO入試などで無事合格したというお知らせを頂きました。うれしい限りで

す。連絡ありがとうございました。もちろん、だめだった方も、その陰にはいらっしゃるはずで。。受験は始まったばかり。捲土重来。きっと希望するところに

行くことができます。もうすこしです。力を緩めることなく、がんばってください。このような応援しかできないのが、なんとも。。。。。。

追記 今日、12/6に、新居浜市立金子小学校のHPに渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。

前々日は、日吉小、常盤小への出前講義でしたが、3日目の午前は、新居浜市立金子小学校。新居浜市は今治市のお隣のお隣。今回この小学校に行くきっかけになったのは、この日の午後から伺う、今治小学校の理科を担当され、様々なことでお世話になっていた、岡田先生が昇任され、教頭先生としてこの小学校に赴任されたことでした。子供の頃はあまり電車に乗ることもなかったのもあり、同じ愛媛県内なのですが、新居浜駅で下車したことは、今回が初めてだったような気がします。朝から、少し雨模様で、昨日よりもずいぶん寒い気温でしたが、室内は、一昨日同様に、暖房を十分にかけた環境を準備頂き、ありがとうございました。腰の方も、順調な状態で、講義ができました。

6年生、4クラスへの講義でしたが、今回は、特にインフルエンザなどもはやってなく、見やすい場所で見てもらえたのは、よかったのかなと。意外と知らなかったのは、お寿司に使う、ユウガオ、つまり、かんぴょうなのですが。。。最近の子供さんたちは、くるくる寿司に行くことが多く、いわゆる、にぎり寿司の方が多いのでしょう。食べる機会が。そんなで、ウリ科、お寿司に使うというのは、今の子供たちには、ヒントにならないのでしょうか。。結構、びっくりでした。初めて、大学の教員が講義をしたのかなという感じで、最初は、手を上げる子供さんたちも少なかったのですが、後半になるに従って、多くの子供さんたちが様々ことをこたえてくれたのは、何よりでした。

6年生、4クラスへの講義でしたが、今回は、特にインフルエンザなどもはやってなく、見やすい場所で見てもらえたのは、よかったのかなと。意外と知らなかったのは、お寿司に使う、ユウガオ、つまり、かんぴょうなのですが。。。最近の子供さんたちは、くるくる寿司に行くことが多く、いわゆる、にぎり寿司の方が多いのでしょう。食べる機会が。そんなで、ウリ科、お寿司に使うというのは、今の子供たちには、ヒントにならないのでしょうか。。結構、びっくりでした。初めて、大学の教員が講義をしたのかなという感じで、最初は、手を上げる子供さんたちも少なかったのですが、後半になるに従って、多くの子供さんたちが様々ことをこたえてくれたのは、何よりでした。 最後は、集合写真とサイン会。ここのサイン会も盛り上がり、さて、どれくらいサインを書いたでしょうか。。。

最後は、集合写真とサイン会。ここのサイン会も盛り上がり、さて、どれくらいサインを書いたでしょうか。。。記事を書いている途中で、岡田教頭先生からmailを頂き、「花粉やめしべのことがよく分かった」「楽しかった」「おもしろかった」「知らないことがいっぱいあってびっくりした」などという子供さんたちの反応を聞いて、初めての学校だったですが、こちらもほっとしました。ありがとうございました。身の回りにはままだ、不思議なことがたくさんあります。ぜひ、たくさん観察してください。

午後からは、午前の話にも出てきた今治小学校。今治市で出前講義を始めてから、継続している小学校です。これまでの小学校同様に、校長室、理科室とも暖かくして頂き、腰に負担がかかることなく、講義をすることができました。ありがとうございました。今治小学校も、美須賀小学校、日吉小学校同様に小規模校ですが、とても活発で、質問にもはきはきと答えてくれたのは、感動でした。何より、他の小学校だったら、たとえば、アサガオ、ヒルガオがヒルガオ科で、その仲間にサツマイモがあるというのを、クイズ形式にすると、ずいぶん時間がかかるのですが、スーパーで見たことがあるという5年生。とても、毎日の生活を観察していました。また、トウモロコシにあるひげのよう見えるもの。あれは、めしべな訳ですが。。それもぱっと、こたえる別の5年生。ぜひ、東北大でいっしょに渡辺と研究をしましょう。すごかったです。

午後からは、午前の話にも出てきた今治小学校。今治市で出前講義を始めてから、継続している小学校です。これまでの小学校同様に、校長室、理科室とも暖かくして頂き、腰に負担がかかることなく、講義をすることができました。ありがとうございました。今治小学校も、美須賀小学校、日吉小学校同様に小規模校ですが、とても活発で、質問にもはきはきと答えてくれたのは、感動でした。何より、他の小学校だったら、たとえば、アサガオ、ヒルガオがヒルガオ科で、その仲間にサツマイモがあるというのを、クイズ形式にすると、ずいぶん時間がかかるのですが、スーパーで見たことがあるという5年生。とても、毎日の生活を観察していました。また、トウモロコシにあるひげのよう見えるもの。あれは、めしべな訳ですが。。それもぱっと、こたえる別の5年生。ぜひ、東北大でいっしょに渡辺と研究をしましょう。すごかったです。 また、こたえる様子など、昨年教えた子供さんと似ているなと思ったら、その方の弟さん。お兄さん同様に活発で。こんなつながりができるのは、うれしい限りです。どこの小学校でも同じですが、花粉管伸長、自家不和合性の動画の時には、「へーーーーーーー」という歓声が上がったのは、うれしい限りです。植物もすごいんだぞと。。。こんな風に感動を受けながらの講義だったからでしょうか、なんか、子供たちに圧倒され続けた2hrでした。

また、こたえる様子など、昨年教えた子供さんと似ているなと思ったら、その方の弟さん。お兄さん同様に活発で。こんなつながりができるのは、うれしい限りです。どこの小学校でも同じですが、花粉管伸長、自家不和合性の動画の時には、「へーーーーーーー」という歓声が上がったのは、うれしい限りです。植物もすごいんだぞと。。。こんな風に感動を受けながらの講義だったからでしょうか、なんか、子供たちに圧倒され続けた2hrでした。 リンゴ、自家不和合性、生殖、植物の不思議をたくさん理解してくれたのだと思います。また、毎日の生活の中で、観察することの大切さを学んでくれたのを実感できました。終わったあとには、いつものように集合写真。それで終わるかと思ったら、ちゃんとマジックペンを用意している子供さんがいて、サイン会、握手会。「おうちに持って帰って、宝物にしよう。」というのを聞いて、うれしい限りでした。ぜひ、感想などのお手紙をください。お返事を書きますので。

リンゴ、自家不和合性、生殖、植物の不思議をたくさん理解してくれたのだと思います。また、毎日の生活の中で、観察することの大切さを学んでくれたのを実感できました。終わったあとには、いつものように集合写真。それで終わるかと思ったら、ちゃんとマジックペンを用意している子供さんがいて、サイン会、握手会。「おうちに持って帰って、宝物にしよう。」というのを聞いて、うれしい限りでした。ぜひ、感想などのお手紙をください。お返事を書きますので。 最後になりましたが、金子小学校・藤田校長先生、岡田教頭先生をはじめとする先生方、今治小学校・渡部校長先生、理科の渡邊先生をはじめとする先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年もぜひ、お世話になれればと思います。

最後になりましたが、金子小学校・藤田校長先生、岡田教頭先生をはじめとする先生方、今治小学校・渡部校長先生、理科の渡邊先生をはじめとする先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年もぜひ、お世話になれればと思います。わたなべしるす

PS. 昨日は、母校の今治西高等学校にも伺い、生物の先生方と今年の東北大学への希望者などを伺い、ぜひ、がんばってほしいと。そんな折、渡辺が大学4年生の時に、教育実習でお世話になった、白川先生が定年されたあと、非常勤でこられておられ、お会いすることができました。とても懐かしく、昔と変わっておられず。何より、実習中に頂いた言葉というか、教えて頂いた、「年をとるほど、雑用は多くなるので、それをどれだけ迅速に右から左に片付けるか。それが、真に自分がやりたいことをやるためには大切である」と。教わった当時は、そんなこと気にすることないほど、雑用もなくだったのですが、今となっては、この言葉の意味の大切さを痛感しております。ありがとうございました。

それから、10/30にも一度記しましたが、科

学者の卵、SSHなどでお会いしている高校生から、というか、今年の受験生から、AO入試などで無事合格したというお知らせを頂きました。うれしい限りで

す。連絡ありがとうございました。もちろん、だめだった方も、その陰にはいらっしゃるはずで。。受験は始まったばかり。捲土重来。きっと希望するところに

行くことができます。もうすこしです。力を緩めることなく、がんばってください。このような応援しかできないのが、なんとも。。。。。。

それから、10/30にも一度記しましたが、科

学者の卵、SSHなどでお会いしている高校生から、というか、今年の受験生から、AO入試などで無事合格したというお知らせを頂きました。うれしい限りで

す。連絡ありがとうございました。もちろん、だめだった方も、その陰にはいらっしゃるはずで。。受験は始まったばかり。捲土重来。きっと希望するところに

行くことができます。もうすこしです。力を緩めることなく、がんばってください。このような応援しかできないのが、なんとも。。。。。。追記 今日、12/6に、新居浜市立金子小学校のHPに渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。