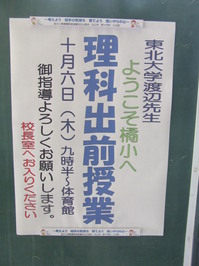

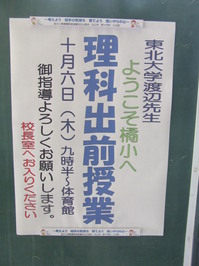

9/29には、愛媛県の西条市立氷見小学校で、「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」を行いましたが、10/6には、石川県立小松高等学校のSSHとの連携で、午前中は、川北町立橘小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」を行いました。学校の周りは田んぼが多く、稲刈りあとの残暑のおかげでしょうか、稲刈りあとの株からひこ生え(蘖)がずいぶんと出ていて、稲穂がたれそうになっているのもあって、温暖化の影響なのか、田植えの植付けが昔よりずいぶんと早くなったからなのか。いずれ、子供の頃からは不思議な風景でした。

こうしたとても環境のよいところで、自然に囲まれて生活しているのは、とてもよいところで、科学を研究するものとして、うれしい限りでした。また、近くには、白山市というのがあり、ハクサンハタザオを思い出したり。

こうしたとても環境のよいところで、自然に囲まれて生活しているのは、とてもよいところで、科学を研究するものとして、うれしい限りでした。また、近くには、白山市というのがあり、ハクサンハタザオを思い出したり。

講義では、キャベツとブロッコリーの話をいつものようにして、これを合わせたらということで、模造紙に班ごとで絵を描いてもらいました。とてもすばらしいのは、小学校の高学年で理解する、葉っぱ、茎、花の関係を理解できていて、ブロッコリーの茎とキャベツの茎を同じものと考えて、つなげることができる発想をほとんどのグループが持っていたのは、感動でした。普段の理科の先生方の教育の賜物かと。

また、学校の畑では、小松高等学校のSSHとの連携で、ダイコンの芽生えも出ており、ダイコンの品種間の違い、多様性を理解してもらえるのではと思いました。作物が持つ多様性を形態、食味など、いろいろと学習してほしいと思いました。

最後になりましたが、お世話になりました、前田校長先生、東度教頭先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。このSSH企画をきっかけに今後、交流をできればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、お世話になりました、前田校長先生、東度教頭先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。このSSH企画をきっかけに今後、交流をできればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

こうしたとても環境のよいところで、自然に囲まれて生活しているのは、とてもよいところで、科学を研究するものとして、うれしい限りでした。また、近くには、白山市というのがあり、ハクサンハタザオを思い出したり。

こうしたとても環境のよいところで、自然に囲まれて生活しているのは、とてもよいところで、科学を研究するものとして、うれしい限りでした。また、近くには、白山市というのがあり、ハクサンハタザオを思い出したり。講義では、キャベツとブロッコリーの話をいつものようにして、これを合わせたらということで、模造紙に班ごとで絵を描いてもらいました。とてもすばらしいのは、小学校の高学年で理解する、葉っぱ、茎、花の関係を理解できていて、ブロッコリーの茎とキャベツの茎を同じものと考えて、つなげることができる発想をほとんどのグループが持っていたのは、感動でした。普段の理科の先生方の教育の賜物かと。

また、学校の畑では、小松高等学校のSSHとの連携で、ダイコンの芽生えも出ており、ダイコンの品種間の違い、多様性を理解してもらえるのではと思いました。作物が持つ多様性を形態、食味など、いろいろと学習してほしいと思いました。

最後になりましたが、お世話になりました、前田校長先生、東度教頭先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。このSSH企画をきっかけに今後、交流をできればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、お世話になりました、前田校長先生、東度教頭先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。このSSH企画をきっかけに今後、交流をできればと思います。よろしくお願いいたします。わたなべしるす