3/11の大震災以来、いろいろなことが変わっている。節電、節電などがそうかもしれない。テレビを見ていると、冷蔵庫の中は、きれいにしましょう。というか、冷気を多く保つために、余裕を持ってと言うことだろうと。

渡辺自身、小学校の時には周りが田んぼと畑の通学路を毎日往復、4kmを歩いていました。典型的な田舎です。そんな昭和40年代ですから、また田舎ですから、ご飯を残すのはもったいないと。。お百姓さんに申し訳ないとか。。。。そんな風に育てられたというか、そんな環境でしたので、少々、賞味期限が切れても。という感じです。

冷凍庫をふとあけると、ケーキが。。。。あれ・・・・・。いつのだろうと、自分自身でも分からなくなっていましたが、学生さんたちに聞いてみたところ、以前に研究室で、実験補助をしていただいていた、今高さんの送別会をしたときのだろうと。。。。震災を挟んでいなければ、ずっと冷凍保存ですが。。そういえば、停電が。。一度、解凍されたことに気がつきましたが、解凍されたときには、十分寒い日でしたし。誰かがあけたわけではないと言うことで。誰かのためにとってあったのだと思いましたが、頂きました。ごちそうさまでした。頂いてから、34hr近くたちますが、特に症状が出ることもなく。このケーキを闇に葬るのは、もったいないと。。

冷凍庫をふとあけると、ケーキが。。。。あれ・・・・・。いつのだろうと、自分自身でも分からなくなっていましたが、学生さんたちに聞いてみたところ、以前に研究室で、実験補助をしていただいていた、今高さんの送別会をしたときのだろうと。。。。震災を挟んでいなければ、ずっと冷凍保存ですが。。そういえば、停電が。。一度、解凍されたことに気がつきましたが、解凍されたときには、十分寒い日でしたし。誰かがあけたわけではないと言うことで。誰かのためにとってあったのだと思いましたが、頂きました。ごちそうさまでした。頂いてから、34hr近くたちますが、特に症状が出ることもなく。このケーキを闇に葬るのは、もったいないと。。

で、ついつい、いろいろなものをもったいないと、とっていると収拾がつかなくなるのも事実。そんなときのためではないでしょうが、師匠の日向先生が、この様な言葉を。「育種屋さんは、捨てるのが仕事だと。。。」品種改良をするために、世代を進めていくと、必然的に系統、種子の数は増えるわけです。いつまでもとっておくと、収拾がつかない。だから、捨てるのが大事と。なるほど。。もちろん、遺伝資源は、重要ですが。。

わたなべしるす

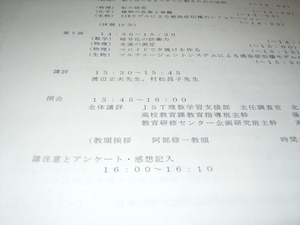

PS. 以前にも書いた記憶がありますが、昨年、出前講義に伺った、香川県立観音寺第一高等学校がSSHに採択され、そこの運営指導委員を仰せつかりました。同様に、2005年3月まで住んでいた盛岡市内の岩手県立盛岡第三高等学校もSSHに採択され、そこの運営指導委員を仰せつかりました。ありがたいお話しです。両校の活動がより、活発になるようにサポートできればと思いますし、出前講義等に伺えればと思います。

渡辺自身、小学校の時には周りが田んぼと畑の通学路を毎日往復、4kmを歩いていました。典型的な田舎です。そんな昭和40年代ですから、また田舎ですから、ご飯を残すのはもったいないと。。お百姓さんに申し訳ないとか。。。。そんな風に育てられたというか、そんな環境でしたので、少々、賞味期限が切れても。という感じです。

冷凍庫をふとあけると、ケーキが。。。。あれ・・・・・。いつのだろうと、自分自身でも分からなくなっていましたが、学生さんたちに聞いてみたところ、以前に研究室で、実験補助をしていただいていた、今高さんの送別会をしたときのだろうと。。。。震災を挟んでいなければ、ずっと冷凍保存ですが。。そういえば、停電が。。一度、解凍されたことに気がつきましたが、解凍されたときには、十分寒い日でしたし。誰かがあけたわけではないと言うことで。誰かのためにとってあったのだと思いましたが、頂きました。ごちそうさまでした。頂いてから、34hr近くたちますが、特に症状が出ることもなく。このケーキを闇に葬るのは、もったいないと。。

冷凍庫をふとあけると、ケーキが。。。。あれ・・・・・。いつのだろうと、自分自身でも分からなくなっていましたが、学生さんたちに聞いてみたところ、以前に研究室で、実験補助をしていただいていた、今高さんの送別会をしたときのだろうと。。。。震災を挟んでいなければ、ずっと冷凍保存ですが。。そういえば、停電が。。一度、解凍されたことに気がつきましたが、解凍されたときには、十分寒い日でしたし。誰かがあけたわけではないと言うことで。誰かのためにとってあったのだと思いましたが、頂きました。ごちそうさまでした。頂いてから、34hr近くたちますが、特に症状が出ることもなく。このケーキを闇に葬るのは、もったいないと。。で、ついつい、いろいろなものをもったいないと、とっていると収拾がつかなくなるのも事実。そんなときのためではないでしょうが、師匠の日向先生が、この様な言葉を。「育種屋さんは、捨てるのが仕事だと。。。」品種改良をするために、世代を進めていくと、必然的に系統、種子の数は増えるわけです。いつまでもとっておくと、収拾がつかない。だから、捨てるのが大事と。なるほど。。もちろん、遺伝資源は、重要ですが。。

わたなべしるす

PS. 以前にも書いた記憶がありますが、昨年、出前講義に伺った、香川県立観音寺第一高等学校がSSHに採択され、そこの運営指導委員を仰せつかりました。同様に、2005年3月まで住んでいた盛岡市内の岩手県立盛岡第三高等学校もSSHに採択され、そこの運営指導委員を仰せつかりました。ありがたいお話しです。両校の活動がより、活発になるようにサポートできればと思いますし、出前講義等に伺えればと思います。